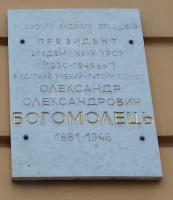

Памятная доска Богомольцу А.А., г. Киев

Оценка: +9 / 2 участники / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Украина›Киевская область›Київ

На ул. Владимирская, 54 - на здании НАН Украины, установлена памятная доска Богомольцу А.А.

Александр Александрович Богомолец (1881-1946) — украинский советский патофизиолог и общественный деятель, 7-й президент АН Украины (1930—1946), академик (с 1932) и вице-президент АН СССР (6 мая 1942 — 23 мая 1945) и АМН СССР (1944). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).

Александр Александрович Богомолец создал учение о взаимодействии опухоли и организма — это представление кардинально изменило существовавшие в то время представления об опухолевом росте.

Основоположник российской и украинской школы патофизиологии, эндокринологии и геронтологии. Основатель первых в России и на Украине научно-исследовательских учреждений медицинского профиля.

Александр Александрович Богомолец родился 12 (24 мая) 1881 года в Киеве. Происходил из «черниговской ветви» рода Богомольцев. Отец — Александр Михайлович Богомолец, сын заседателя Нежинского уездного суда, титулярного советника Михаила Федоровича Богомольца (1812—1895), земский врач, сотрудничал с народовольцами, арестовывался. Мать — София Николаевна Присецкая (1856—1892) герба «Новина», дочь поручика в отставке, входила в руководство леворадикальной народнической организации Южно-русский рабочий союз. Была арестована в январе 1881 года, осуждена на 10 лет каторги.

Александр Богомолец-младший родился в Киеве в лазарете Лукьяновской тюрьмы, где София пребывала в процессе следствия по делу «Южно-Русского рабочего союза». Меньше, чем через месяц жандармы отдали ребёнка отцу Софьи, который увез его в своё имение на Полтавщине, в село Климово Зеньковского уезда.

Саша Богомолец с отцом перед поездкой в Сибирь на свидание с матерью. Киев, 1890—1891 гг.

Позднее Александр Михайлович увез сына в Нежин. Свою мать Саша Богомолец увидел лишь в 1891 году, когда его отец при содействии Льва Николаевича Толстого получил разрешение навестить Софию Богомолец в Сибири. Вскоре она умерла от туберкулеза. После тяжелой поездки в Сибирь Александр Богомолец заразился туберкулезом от матери.

Начальное образование получил дома, затем по возвращении из Сибири поступил в 1892 году в мужскую гимназию при Историко-филологическом институте князя Безбородько (сейчас — Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя). За успехи в учёбе Саша Богомолец был отмечен похвальным листом и книгой Тургенева «Записки охотника».

В 1894 году вместе с отцом переехал в Кишинев. Продолжил обучение в Кишиневской гимназии, но на предпоследнем году был отчислен с официальной формулировкой «за опасное направление мыслей». С большим трудом его удалось устроить в 1-ю Киевскую мужскую гимназию, которую он закончил с отличием в 1900 году (до этого какое-то время учился в коллегии Павла Галагана). Поступил на юридический факультет Киевского университета, намереваясь стать адвокатом-криминалистом. Вскоре разочаровался в юриспруденции и перешел на медицинский факультет, а в 1901 году вслед за профессором В.В. Подвысоцким перевелся в Новороссийский университет (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).

Свою первую научную работу — «К вопросу о строении и микрофизиологии бруннеровых желез» — опубликовал в 1902 году. Под конец учёбы Александра Богомольца в Новороссийском университете в его послужном списке насчитывалось уже пять научных работ.

В университете он увлекся изучением эндокринологии, нервной системы. Не раз был на грани исключения по политическим мотивам. Несмотря на перерывы в учёбе, связанные со студенческими волнениями во время первой русской революции, в 1907 году Богомолец окончил университет с отличием и в том же году стал ассистентом на кафедре общей патологии Новороссийского университета.

В 1909 году под руководством профессора Владимира Воронина Александр Богомолец защитил в Императорской военно-медицинской академии (Петербург) докторскую диссертацию «К вопросу о микроскопическом строении и физиологическом значении надпочечных желез в здоровом и больном организме». Оппонентом при защите был известный российский физиолог, академик Иван Петрович Павлов. Он высоко оценил работу молодого ученого. Александр Александрович Богомолец стал самым молодым в Российской империи доктором медицины — на момент защиты докторантуры ему было 28 лет.

В том же году Александр Богомолец был избран приват-доцентом кафедры общей патологии медицинского факультета Новороссийского университета.

В 1910 году Александр Богомолец женился на Ольге Тихоцкой, внучке генерал-майора С.Г. Тихоцкого и племяннице скульптора В. А. Беклемишева. В феврале 1911 года у супружеской четы родился единственный сын — Олег Александрович Богомолец (1911—1991).

Вскоре после рождения сына Александр Богомолец был отправлен в командировку в Париж (в Сорбонну) для подготовки к профессорскому званию. По возвращении был утверждён экстраординарным профессором кафедры общей патологии и бактериологии Николаевского университета в Саратове.

В Саратове Александр Богомолец и его ученики заложили основы новой отрасли в медицинской науке — патофизиологии.

Богомолец сам набрал штат и закупил за собственные средства научные приборы (часть оборудования он привез из Франции) для кафедры. Он также начинает успешную преподавательскую деятельность — его лекции становятся популярными среди студенчества.

Александр Богомолец организовал в агрономическом и ветеринарном институтах Саратова кафедры микробиологии и общей патологии. Позже поднимал вопрос об открытии в Саратове специального бактериологического института.

Участвовал он и в общественной жизни: в 1914 году Богомолец вместе с восемнадцатью другими профессорами опубликовал обращение «О судьбе женщин, оставшихся за стенами университета».

В 1917 году доктор Богомолец возглавил саратовские Высшие женские медицинске курсы, в организации которых принимал деятельное участие.

Одновременно с чтением лекций проводил исследования для клиник, принимал больных, а во время первой мировой войны проводил эпидемиологические исследования. Одним из первых указал на связь аллергии и иммунитета.

Сын революционеров-народников, всегда считавшийся «неблагонадежным», Октябрьскую революцию 1917 года он принял сразу. Во время гражданской войны Александр Богомолец сам предложил новым властям Саратовской губернии комплекс анти-эпидемических мероприятий.

В октябре 1918 года, продолжая заведовать кафедрой в Саратовском университете, профессор Богомолец создает первое в России научно-исследовательское учреждение медицинского профиля — Государственный институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России («Микроб»). Институт «Микроб» унаследовал разработки против чумы, холеры, сибирской язвы, которые велись в Петербурге в так называемом «чумном форте» — все оборудование и препараты были перевезены оттуда в Саратов.

В 1919 году был назначен старшим эпидемиологом Саратовского губернского отдела здравоохранения, вошел в состав комиссии по борьбе с сыпным тифом. Был также назначен консультантом-эпидемиологом санитарного отдела Юго-Восточного фронта Красной Армии и санитарного отдела Рязано-Уральской железной дороги. Руководил Саратовским эвакопунктом, создал первую в стране железнодорожную клинико-диагностическую лабораторию.

В Саратове Александр Богомолец начал работу над первым в мире учебником по патофизиологии. В его основу лег курс лекций для студентов университета. Работа над учебником продолжалась до конца жизни доктора Богомольца. «Краткий курс патологической физиологии», опубликованный в 1921 году, в итоге разросся до пятитомника. За эту работу Александру Богомольцу была присуждена Сталинская премия (1941).

В 1923 году Александр Богомолец организовал в Саратове первую в СССР передвижную противомалярийную лабораторию. В том же году он занялся исследованиями соединительной ткани и её роли в иммунных реакциях.

В Саратове Александр Богомолец сделал своё важнейшее изобретение — иммунную цитотоксичную антиретикулярную сыворотку, ускорявшую заживление ран и активизирующую иммунную систему человека. «Сыворотка Богомольца» успешно применялась для лечения инфекционных болезней и переломов. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. она имела особый спрос в советских полевых и эвакуационных госпиталях.

В 1925 году профессор Богомолец был назначен заведующим кафедрой патофизиологии медицинского факультета Второго Московского университета.

С 1926 года — создатель и руководитель отделения экспериментальной патологии в Институте Высшей нервной деятельности при Коммунистической академии, а также лаборатории экспериментальной онкологии Московского городского отдела здравоохранения.

Работая консультантом патофизиологической лаборатории при Государственном ипподроме в Москве, Александр Богомолец продолжал заниматься доводкой антиретикулярной цитотоксичной сыворотки.

Александр Богомолец принял участие в создании Первого в мире Института гематологии и переливания крови (нине — Гематологический научный центр Росздрава), который возглавил после смерти его первого директора — Александра Александровича Богданова (1873—1928). Там под руководством Богомольца была разработана уникальная методика консервации донорской крови, которая до сих пор применяется практически без принципиальных изменений. Тогда же Александр Богомолец и его ученики установили универсальный донорский характер первой группы крови. Этим институтом Богомолец продолжал руководить до 1931 года — уже будучи президентом Академии наук УССР.

В Москве Александр Богомолец также принимал участие в создании Института функциональной диагностики и экспериментальной терапии.

В Москве им были написаны работы «Кризис эндокринологии» (1927), «Загадка смерти» (1927) «Введение в учение о конституции и диатезах» (1928), «О вегетативных центрах обмена» (1928), «Отек. Очерк патогенеза» (1928), «Артериальная гипертония. Очерк патогенеза» (1929). Александр Богомолец также значительно переработал и расширил учебник «Патологическая физиология» (третье издание, 1929).

В 1930 году Александр Богомолец был избран президентом Академии наук УССР (за год до этого — действительным членом Академии наук УССР). Переехав с группой учеников в Киев, он создал Институт экспериментальной биологии и патологии Наркомздрава УССР и Институт физиологии. Под строительство последнего было выделено 2,661 га земли в центре Киева. После смерти ученого оба института были объединены в Институт физиологии АН УССР (1953).

Новоизбранный президент АН УССР провел полную перестройку структуры академии. На базе разрозненных кафедр и лабораторий создаются целые научно-исследовательские учреждения (институты). К работе в них были привлечены молодые перспективные ученые. Структура АН Украины, которую заложил Александр Богомолец, в общих чертах сохраняется и поныне.

В Киеве Александр Богомолец основал «Физиологический журнал» АН УССР. Организовывал ежегодные широкие научные конференции по актуальным проблемам медицины, участвовал в редактировании многих научных сборников.

С 1932 года — действительный член АН СССР. В 1937 году избран депутатом ВС СССР 1 созыва.

В 1941 году, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, Александр Богомолец создал Киевский диспансер борьбы с преждевременной старостью. На его базе позднее был образован Институт геронтологии.

За два года до создания диспансера академик выпустил брошюру «Продление жизни» (1939). В ней он научно обосновал возможность и реальность продолжения человеческой жизни в течение 100 и более лет. Некоторые идеи, изложенные в ней, Александр Богомолец начал разрабатывать ещё в Саратове. В итоге Александр Богомолец превратил Киев в один из самых престижных научных центров СССР.

Александр Богомолец возглавлял Академию Наук УССР в нелегкие годы сталинских репрессий. Спасением от НКВД ему были обязаны известный украинский демограф Михаил Птуха, основоположник украинской экономической географии Константин Воблый, математик Николай Крылов, физик-ядерщик Александр Лейпунский, который создал первый в СССР ядерный реакторна быстрых нейтронах. Богомолец также смог, хотя и не надолго, отсрочить арест выдающегося украинского историка и востоковеда Агафангела Крымского.

Уже после войны академику удалось добиться освобождения из тюрьмы мужа своей двоюродной сестры, актрисы Натальи Михайловны Богомолец-Лазурской (1880—1958) — известного литературоведа Владимира Лазурского, который дружил с послом Италии во время немецко-румынской оккупации Одессы.

Гражданский подвиг академика Александра Богомольца становится понятен ещё и потому, что он и сам был на волосок от гибели. Причиной тому была его «неблагополучная» с точки зрения происхождения родня. Двоюродный брат президента АН УССР, Вадим Михайлович Богомолец (1878—1936), был генерал-хорунжий Украинской Державы при гетмане Павле Скоропадском.

В начале Великой Отечественной войны вместе с Академией наук УССР был эвакуирован в Уфу. Провел массовую реорганизацию украинской науки для нужд военного времени, что позволило добиться выдающихся результатов, сыграл большую роль в развитии оборонной промышленности. В Уфе организовал выпуск антиретикулярной цитотоксической сыворотки для лечения трофических язв и осложнений при огнестрельных ранениях.

С 1942 года — вице-президент Академии наук СССР. Был активным соратником академика Н. Н. Бурденко в деле создания Академии медицинских наук СССР. В Уфе в 1941—1943 годах работал в Башкирском государственном медицинском институте. В октябре 1942 года в соответствии с распоряжением И. В. Сталина участвовал в атомном проекте, курировал работы Ф.Ф. Ланге по проектированию установок обогащения урановой руды с помощью центрифуги.

Весной 1944 года Александр Богомолец вернулся в Киев, где возглавил работы по воссозданию АН УССР.Напряженная работа подорвали здоровье академика Александра Богомольца. В середине октября 1943 года у него произошел прорыв плевры и самопроизвольный пневмоторакс на фоне давнего туберкулеза, которым он заразился ещё в детстве от матери на каторге. Ситуация осложнялась тем, что Александр Александрович, несмотря на туберкулез, много курил.

Повторный пневмоторакс произошел в июле 1946 года на даче. Попытки друзей и коллег остановить болезнь оказались безуспешными. 17 июля 1946 года академик Александр Богомолец продиктовал последние распоряжения сыну, Олегу Александровичу, а 19 июля в 22 часов 15 минут его не стало.

Похоронен академик в парке, посаженном им и его учениками, у дома, где он жил. К месту захоронения академика везли по улицам ещё не восстановленного после бомбежек Киева с военными почестями — на артиллерийском лафете.

Летом 1950 года в Киеве состоялось выездное заседание АН СССР и АМН СССР в Киеве. На нём учение Александра Богомольца о роли соединительной ткани в формировании иммунной системы человека было названо «антинаучным». Никакие аргументы научного характера не приводились. Ученому посмертно ставили в вину насаждение идеалистического мировоззрения и попытки бороться с учением И.П. Павлова.

Основанные Александром Богомольцем Институт экспериментальной биологии и патологии и Институт физиологии оказались под угрозой уничтожения. Ситуацию спас парторг Института экспериментальной биологии и патологии, который оказался порядочным человеком и смог убедить украинское партийное начальство в абсурдности обвинений. Однако основанные академиком Богомольцем институты все эти годы не работали. Восстановили они свою работу лишь после смерти Сталина.

Источник.

- Блог пользователя - butilkavodi

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 734 просмотра

Памятная доска Заболотному Д.К., г. Киев

Оценка: +9 / 2 участники / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Украина›Киевская область›Київ

На ул. Владимирская, 54 - на здании НАН Украины, установлена памятная доска Заболотному Д.К.

Даниил Кириллович Заболотный (16 (28) декабря 1866, село Чеботарка (ныне село Заболотное Крыжопольского района Винницкой области), Подольская губерния — 15 декабря 1929, Киев) — украинский советский бактериолог. Президент Всеукраинской академии наук (1928—1929), академик АН СССР (1929).

По окончании в 1884 году Ришельевской гимназии в Одессе, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) где работал под руководством А. О. Ковалевского и Ф. М. Каменского. По окончании Университета два года работал на Одесской бактериологической станции, основанной И. И. Мечниковым, а затем поступил на медицинский факультет Императорского Университета святого Владимира в Киеве, который окончил в 1894 году. В 1893 году Д. Заболотный вместе с И. Савченкоисследовал проблему иммунизации человека против холеры. Руководствуясь опытами Klemperer’а, молодые исследователи изучали способы иммунизации человека, путём введения реагентов через желудочно-кишечный тракт. Они повторили опыты Klemperer’а над собой и ещё двумя другими добровольцами. Став по назначению военным врачом, работал два года в Киевском военном госпитале и в лаборатории общей патологии профессора В. В. Подвысоцкого.

В 1894 году, сразу после окончания медицинского института, Заболотный начал свою работу в качестве эпидемиолога на эпидемии холеры и дифтерии в Подольской губернии. Здесь он провел испытание эффективности противодифтерийной сыворотки на самом себе после экспериментального заражения дифтерией.

С 1897 года участвовал в командировках для изучения тропических болезней (чумы и холеры) в Индию, Аравию, Китай, Персию (ныне — Иран). Работал год в Институте Пастера в Париже. С 1899 года читал курс бактериологии слушательницам Женского медицинского института и состоял в качестве специалиста-бактериолога в Институте экспериментальной медицины.

Участвовал в ликвидации эпидемии чумы на Дальнем Востоке 1910—1911 годов.

Создал учение о природной очаговости чумы (1922). В 1898 году организовал в Петербургском женском медицинском институте первую в России кафедру бактериологии (заведовал ею до 1928 года), в 1920 году в Одессе — первую в мире кафедру эпидемиологии. В 1921 году основал и был первым ректором Одесского медицинского института. В 1923 году в Военно-медицинской академии основал кафедру микробиологии и эпидемиологии с курсом дезинфекции. Организовал в 1928 году в Киеве Украинский институт микробиологии и вирусологии АН УССР, носящий ныне его имя. Один из основателей Международного общества микробиологов. Руководил Санитарно-эпидемиологической комиссией Главного военно-санитарного управления Красной Армии, был членом Учёного медицинского совета Наркомздрава, организатором курсов военных и гражданских врачей-эпидемиологов. Депутат Петроградского и Киевского советов, член ЦИК СССР и Всеукраинского ЦИК. Автор многочисленных научных работ о чуме, холере, малярии, сифилисе, дифтерии, сыпном тифе и др. заболеваниях.

Умер академик Д. К. Заболотный 15 декабря 1929 года в Киеве, будучи президентом Всеукраинской Академии Наук.

Источник.

- Блог пользователя - butilkavodi

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 1 просмотр

Памятная доска Антонио Грамши в г.Москве

Оценка: +3 / 1 участник / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Московская область, Москва›Москва

В г.Москве на доме № 1 по улице Воздвиженке, где ранее размещался Коммунистический университет трудящихся Востока имени И.В.Сталина, установлена памятная

- Блог пользователя - Aleksis

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- Подробнее

- 1386 просмотров

Братская могила 4 милиционеров в г.Ичня

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Украина›Черниговская область›Ічня

Братская могила 4 милиционеров, погибших от рук бандитов 20 апреля 1921 года находится возле ставка на территории Спасо-Преображенской церкви в г

- Блог пользователя - Eduard

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- Подробнее

- 497 просмотров

Памятная доска Липскому В.И., г. Киев

Оценка: +9 / 2 участники / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Украина›Киевская область›Київ

На ул. Владимирская, 54 - на здании НАН Украины, установлена памятная доска Липскому В.И.

Владимир Ипполитович Липский (27 февраля (11 марта) 1863, село Самострелы, Волынская губерния — 24 февраля 1937, Одесса) — украинский учёный, ботаник; член Украинской национальной Академии наук (в 1922—1928 годах — президент) и член-корреспондент Академии наук СССР, директор Одесского ботанического сада.

Родился в селе Самострелы Волынской губернии (ныне Корецкого района Ровненской области) 11 марта 1863 года. Его отец, дед и прадед были священнослужителями.

В 1873 году семья Липских переехала в Житомир. Липский учился в Житомирской гимназии, в 1881 году закончил Коллегию Павла Галагана с золотой медалью, в 1887 году — Киевский университет. Значительное влияние на формирование В.И. Липского как учёного оказал заведующий кафедрой систематики и морфологии растений И.Ф. Шмальгаузен.

С 1887 по 1894 год работал на разных должностях в ботаническом саду Киевского университета: хранителем, ассистентом кафедры ботаники.

С 1889 года участвовал в научных экспедициях на Кавказ и Северный Иран.

В период с 1894 по 1917 год работал в Главном ботаническом саду Петербурга на должности младшего и старшего хранителя гербария, главного ботаника, а со временем — заведующего отделом живых растений.

Участвовал в научных экспедициях на Кавказ, Алтай и в Среднюю Азию с целью детального изучения высокогорной флорыэтих мест.

В 1917 году возвратился на Украину и принял активное участие в создании Украинской академии наук, возглавлял кафедруботаники Украинской академии наук. В 1922—1928 годах — президент Академии. В 1928—1933 годах — директор Ботанического сада в Одессе.

Научные труды учёного посвящены вопросам флористики, систематики и географии высших растений, гербарной работе, принципам организации ботанических садов, истории ботаники. Одним из первых он дал научное описание флорыИндонезии, Туниса, Алжира, Средней Азии. В частности, Владимир Липский описал 4 новых рода, 220 новых видов растений, из которых 45 названы его именем. Он является автором 82 печатных научных трудов.

После окончания обучения в университете учёный участвовал в многочисленных научных экспедициях: по Подолью, Бессарабии, Крыму, Кавказу и Средней Азии. В 1889 году вышел первый научный труд Липского: «Исследование о флоре Бессарабии», в котором, в частности, было приведено описание нового вида растений валерианеллы бессарабской(Valerianella bessarabica Lipsky). Ряд отчётов об экспедициях учёный опубликовал в «Записках Київського товариства дослідників природи».

Начиная с 1889 года Владимир Липский несколько раз посетил Кавказ с целью изучения растительного мира этого региона. Результатом путешествий стало описание около 40 новых видов и разновидностей растений. В целях обозначения самобытности кавказской флоры и для проведения сравнительных исследований он побывал также в Северном Иране. Итоги исследования флоры Кавказа он опубликовал в монографии «Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлетний период её исследования, начиная от Турнефора и кончая XIX веком». Книга, в частности, содержит полный перечень 4 500 видов растений и точные данные об их распространении. На Кавказе учёный описал три новых рода цветковых растений: Бекетовия (Beketowia), Орториза (Orthorhiza) и Шуманния (Schumannia). Среди новых описанных В. И. Липским растений Кавказа можно отметить диоскорею кавказскую (Dioscorea caucasica), бук восточный (Fagus orientalis), любисток кавказский (Levisticum caucasicum), лапчатку Алексеенко (Potentilla alexeenkoi), тюльпан кавказский (Tulipa caucasica), зверобой понтийский (Hypericum ponticum) и многие другие.

Начиная с 1894 года Липский работал в ботаническом саду Петербурга. В период с 1894 по 1896 год он продолжил начатые в Киеве исследования флоры Кавказа. С 1896 года он начал изучать флору высокогорных районов Средней Азии. Учёный исследовал южные склоны Гиссарского хребта, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Копетдаг, Ферганскую и Зеравшанскую долины, причём во многих из районов он побывал первым из ботаников. Результатом экспедиций стали более тридцати научных трудов и монографий.

В этих работах В.И. Липский критически пересмотрел ботанические знания о вышеозначенных регионах, исправил ошибки предыдущих исследователей, описал около ста новых видов и четыре новых рода: Коржинския (Korshinskia), Галагания (Galagania), Козловия (Koslovia), Ладыгиния (Ladyginia).

Большое внимание учёный уделял изучению истории Петербургского ботанического сада и его гербарных фондов и коллекций.

В период с 1900 по 1902 год В.И. Липский посетил разные страны с целью изучения гербариев и ботанических садов. В целом учёный сумел побывать на всех континентах земного шара, кроме Австралии и Антарктиды.

По рекомендации первого президента Украинской Академии наук (УАН) В.И. Вернадского 30 декабря 1918 годана заседании ІІ физико-математического отдела УАН В.И. Липский был избран директором нового ботанического сада в Киеве. Помимо заведования Ботаническим садом Липский также руководил кафедрой цветковых растений ВУАН и принимал активное участие в организации разных академических структур, особенно природного профиля, таких как:

- Комиссия УАН по изучению природных богатств Украины (создана в марте 1919 года),

- Комиссия по изучению фауны Украины,

- Издательская комиссия ІІ отдела УАН,

- Комиссия энциклопедического словаря (руководитель),

- Комиссия по ревизии библиотеки УАН,

состоял представителем академии в Военно-промышленном комитете.

В 1919 году В. И. Липского единогласно избрали действительным членом Украинской Академии наук, в 1920 году — членом правления УАН, а в 1921 году — вице-президентом.

Владимир Липский был инициатором создания Ботанического сада УАН, разработал план сада и начал его практическое создание во дворе Президиума Академии наук по Владимирской улице в Киеве. Нынешний Ботанический сад Академии наук был разбит в 1935 году в киевском районе Зверинец.

В августе1919 года после выезда секретаря ІІ отдела УАН С. П. Тимошенко за границу В. И. Липский исполнял обязанности секретаря ІІ отдела, а в октябре 1921 года был избран товарищем президента Академии наук Украины. 12 июня 1922 года на общем собрании ВУАН он был избран её президентом.

Попытки вмешательства советской власти в деятельность научных организаций отразились и на судьбе Липского. Для изучения состояния работы ВУАН была создана комиссия Народного комиссариата образования Украины. В выводах этой комиссии руководство академии, и, прежде всего, Президиум, возглавляемый Липским, в частности, были обвинены в несоблюдении законов советской власти, им это инкриминировалось как политические нарушения. Комиссия предложила незамедлительно объявить перевыборы президента ВУАН, провести новое утверждение состава академиков, установить твёрдую структуру и штаты академии. Партийное руководство считало Владимира Липского «политически инертным» президентом, который передоверил управление академией С.А. Ефремову и А.Е. Крымскому. В 1928 году учёный подал в отставку с должности президента ВУАН.

21 июня 1928 года, уйдя с должности президента, В. И. Липский выехал в Одессу, где возглавил Одесский ботанический сад. Во время работы в Одессе он внёс значительный вклад в оживление научной работы сада и его расширение, воспитание молодых учёных, упорядочивание гербария.

В 1927—1930 годах В. И. Липский изучал водоросли Чёрного моря (в частности, в районе Карадагской биологической станции), исследовал влияние растительности Атманайского лимана в Азовском море на возникновение и осаждение солей, принимал участие в работах Украинского института по каучуку и каучуконосам. Особенное внимание он уделял исследованию филофоры красной. Эта водоросль стала материалом для изготовления иода и агар-агара, которые в то время ввозили из-за рубежа. Так называемые иодные экспедиции на Чёрном море были проведены в 1930—1931 годах на яхте «Сирена», на судах «Друг жизни» и «Лысковский», и в результате в 1931 году благодаря деятельности Владимира Липского в Одессе был открыт первый на территории Украины иодный завод.

Владимир Липский работал директором Одесского ботанического сада до 1933 года, после чего подал в отставку в связи с нежеланием поддерживать идеи Трофима Лысенко и до самой своей смерти работал научным консультантом ботанического сада в Одессе. В 1936 году он совершил последнюю научную поездку — в Узбекистан и Туркменистан. Умер 24 февраля 1937 года в Одессе.

В честь Владимира Ипполитовича Липского названы два новых рода — Липския (Lipskya Nevski) семейства Зонтичные (Apiaceae) и Липскиэлла (Lipskyella Juz.) семейства Астровые (Asteraceae)[1] и 54 новых вида растений, которые вошли во флористические собрания всех стран.

В 1950-е годы могила учёного и надгробный памятник были уничтожены, а место захоронения утеряно. Лишь по просьбе Президиума Академии наук Украины в 1990 годуисполком Одесского городского совета принял постановление «Об увековечивании памяти академика Владимира Липского».

Источник.

- Блог пользователя - butilkavodi

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 758 просмотров

Памятная доска Бела Куну в г.Москве

Оценка: +3 / 1 участник / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Московская область, Москва›Москва

В г.Москве на доме № 1 по улице Воздвиженке, где ранее размещался Коммунистический университет трудящихся Востока имени И.В.Сталина, установлена

- Блог пользователя - Aleksis

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- Подробнее

- 1008 просмотров

Памятная доска Хо Ши Мину в г.Москве

Оценка: +3 / 1 участник / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Московская область, Москва›Москва

В г.Москве на доме № 1 по улице Воздвиженке, где ранее размещался Коммунистический университет трудящихся Востока имени И.В.Сталина, установлена памятная

- Блог пользователя - Aleksis

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- Подробнее

- 902 просмотра

Памятная доска Василенко Н.П., г. Киев

Оценка: +9 / 2 участники / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Украина›Киевская область›Київ

На ул. Владимирская, 54 - на здании НАН Украины, установлена памятная доска Василенко Н.П.

Николай Прокофьевич Василенко (2 [14] февраля 1866, село Эсмань Глуховского уезда Черниговской губернии, ныне посёлок городского типа Эсмань, Глуховского района Сумской области - 3 октября 1935, Киев) - украинский историк, государственный и политический деятель. Действительный член Научного товарищества имени Шевченко (1911). Академик Украинской академии наук (1920), действительный член Археологической комиссии ВУАН (1921).

Окончил прогимназию в Глухове, гимназию в Полтаве. В течение года учился на медицинском факультете Дерптского университета, затем перешел на историко-филологический факультет, который окончил со степенью кандидата российской истории (1890; тема кандидатской работы: «Критический обзор литературы по истории земских соборов»). Позднее совершенствовал свои знания, слушая лекции профессоров Киевского университета В. Антоновича, В. Иконникова, А. Лазаревского, М. Владимирского-Буданова, публиковал научные статьи в журнале «Киевская старина», был сотрудником этого издания. Работал в Историческом товариществе Нестора-летописца (в 1919 возглавлял его). С 1893 преподавал историю в частной женской гимназии Бейтель, в 1894—1903 — в Фундуклеевской гимназии и Владимирском кадетском корпусе.

Работал в архивах Киева, Харькова, Чернигова и Полтавы, занимаясь историей левобережной Украины, автор публикаций исторических документов. Также специализировался на изучении истории западнорусского права (в том числе магдебургского права на Украине). В 1903—1905 — секретарь Киевского губернского статистического комитета, непременный член киевского губернського комитета попечительства о народной трезвости. Был членом Киевской старой громады, других общественных организаций.

В 1905—1907 редактировал газету национально-демократического направления «Киевские отклики». Сочувствовал революции 1905 года. За нелегальный сбор средств для помощи рабочим Киева и Санкт-Петербурга, поддержку восстания сапёров в Киеве в 1905, связи с революционными деятелями, публикацию в «Киевских откликах» статей «антигосударственного» характера был приговорён к году тюремного заключения с отсрочкой исполнения судебного приговора. В октябре 1908 — июне 1909 отбывал заключение в тюрьме «Кресты» в Санкт-Петербурге. В 1907 экстерном сдал испытания по программе юридического факультета Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) (Одесса), с 1908 — помощник присяжного поверенного, с 1913 — присяжный поверенный Одесской судебной палаты (с 1916 — Киевской судебной палаты). Участвовал примерно в 150 судебных процессах.

В 1910 сдал магистерские экзамены по русской истории. С 1910 преподавал на историко-филологическом факультете Киевского университета, с 1911 — приват-доцент, в январе 1913 из-за политической неблагонадежности отстранён от работы в университете (обвинён в пропаганде идей украинского национализма). С 1914 был председателем правления Киевского учетно-ссудного товарищества взаимного кредита.

Был членом Товарищества украинских прогрессистов, в 1910 вступил в Конституционно-демократическую партию (Партию народной свободы), которая выступала за разрешение использования украинского языка в школах, суде, церкви. Однако кадеты были противниками автономии Украины, приверженцами сохранения единой и неделимой России, поэтому членство в этой партии осложнило взаимоотношения Василенко с деятелями украинского национального движения. Был членом Центрального комитета кадетской партии.

Упоминался в 1918 году в качестве члена ложи Астрея ВВНР. В архивах есть сведения, что Василенко был досточтимым мастером этой ложи.

После Февральской революции 1917 Василенко, по инициативе Михаила Грушевского, стал заместителем председателя Центральной рады, но активного участия в её работе не принимал. 27 марта Временное правительство России назначило Василенко попечителем Киевского учебного округа, а 19 августа 1917 — товарищем министра народного просвещения Временного правительства. Был сторонником эволюционного пути формирования украинской системы народного образования, что не соответствовало политике ускоренной украинизации, выработанной I и II Всеукраинскими учительскими съездами и проводившейся украинским Генеральным секретариатом просвещения. Это вызвало острую критику его деятельности на посту попечителя со стороны Центральной рады. Читал лекции по истории Украины и истории украинского права на Высших женских курсах, в Украинском народном университете. Участвовал в издании «Южной копейки». В январе 1918 стал членом коллегии Генерального суда Украинской народной республики (УНР).

30 апреля 1918 гетман Павел Скоропадский назначил Василенко исполняющим обязанности председателя Совета министров Украинской державы. С 2 мая — министр народного просвещения Украины, в июне-октябре — министр просвещения и искусств. С 3 мая по 21 мая 1918 также исполнял обязанности министра иностранных дел. С 30 июля, одновременно, товарищ председателя Совета министров. Являлся председателем Государственного сената. Стремился привлечь на государственную службу специалистов высокой квалификации. В качестве руководителя системы образования и культуры гетманской Украины руководил открытием украинских государственных университетов в Киеве и Каменец-Подольском, Украинской национальной библиотеки, Украинской академии наук, около 50 школ, архива, музея, театра. В мае 1918 вышел из состава ЦК кадетской партии, выступив за создание самостоятельной украинской партийной организации. Был сторонником расширения связей Украины с другими государствами, образовавшимися на территории бывшей Российской империи.

После падения Украинской Державы был включён Директорией Украинской народной республики в число генеральных судей, являлся президентом Киевского университета.

После занятия территории Украины советскими войсками отказался эмигрировать. В 1920 был избран академиком Украинской академии наук, руководил работой её социально-экономического отдела, редактировал «Записки» и «Работы» этого отдела. 18 июля 1921 избран президентом академии, однако 27 февраля 1922 под давлением властей был вынужден сложить полномочия. В мае 1922 — апреле 1926 — председатель Товарищества юристов при Украинской академии наук. Преподавал в Киевском институте социально-экономических наук, Киевском кооперативном институте и других высших учебных заведениях.

В сентябре 1923 был арестован по делу «Киевского областного центра действия», обвинён в создании контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Польши и Франции. В апреле 1924 приговорён к 10 годам лишения свободы. В его защиту выступили Украинская академия наук и премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре. В мае 1924 срок лишения свободы был сокращён в два раза, в ноябре 1924 заключение было заменено высылкой в Оренбург, а в феврале 1925 Василенко было разрешено вернуться в Киев. Продолжил работу в качестве главы социально-экономического отдела Украинской академии наук, председателя Комиссии по изучению западно-русского и украинского права. В последние годы жизни был тяжело болен. Похоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Николай Василенко любил играть на скрипке (известного итальянского скрипичного мастера Николо Амати). Собрал большую библиотеку.

Автор более 500 научных работ.

Источник.

- Блог пользователя - butilkavodi

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 756 просмотров

Eduard посетил(а) "Памятный знак чернобыльцам в Ичне"

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 702 просмотра

Памятная доска Вернадскому В.И., г. Киев

Оценка: +9 / 2 участники / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Украина›Киевская область›Київ

На ул. Владимирская, 54 - на здании НАН Украины, установлена памятная доска Вернадвскому В.И.

27 октября 1918 года Вернадский стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана Павла Скоропадского.

Источник и больше о Вернадском В.И.

- Блог пользователя - butilkavodi

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 625 просмотров

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1338

- 1339

- 1340

- 1341

- 1342

- 1343

- 1344

- 1345

- 1346

- …

- следующая ›

- последняя »

Опубликовано 28 июля, 2017 - 20:45 автор butilkavodi

Опубликовано 28 июля, 2017 - 20:45 автор butilkavodi

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua