Дом-музей И.С.Шмелева в г.Алушта

Mark: +5 / 1 participant / 1 recommendation / (+0) (-0) qualities

- Ukraine›Crimea›Алушта

Ссылка на источник текста 1, ссылка на источник текста 2, ссылка на источник текста 3.

Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950) - великий русский писатель и публицист прожил в Алуште четыре трагических года - с 1918 по 1922 г.г.

Родился 21 сентября 1873 года в Донской слободе Москвы. Его дед был государственным крестьянином родом из Гуслицкого края Богородского уезда Московской губернии, поселившимся в Замоскворецком районе Москвы после устроенного французами пожара 1812 года. Отец, Сергей Иванович, уже принадлежал к купеческому сословию, но не занимался торговлей, а владел большой плотничьей артелью, в которой трудилось более 300 работников.

Начальное образование Иван Шмелёв получил дома, под руководством матери, которая особое внимание уделяла литературе и, в частности, изучению русской классики. Затем поступил в шестую Московскую гимназию, после окончания которой стал в 1894 году студентом юридического факультета Московского университета. В 1898 году окончил университет и год служил в армии. Затем на протяжении восьми лет служил чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министерства внутренних дел.

Февральскую революцию он первоначально принял и даже отправился в Сибирь для встречи политкаторжан, однако вскоре разочаровался в её идеях. Октябрьскую революцию же не принял с самого начала, её события привели к значительным переменам в его мировоззрении. Вскоре после революции в июне 1918 года он вместе с семьёй уехал в Алушту, где сначала жил в пансионе «Вилла Роз», принадлежавшем Тихомировым, а затем приобрёл земельный участок с домом. Осенью 1920 года, когда Крымский полуостров был занят Красной армией, был арестован большевиками. Несмотря на ходатайства Шмелёва, был расстрелян его сын Сергей, офицер царской армии, которому тогда было 25 лет. Это событие и сильно ощущаемый в то время на полуострове недостаток продовольствия ещё более усилили тяжёлую душевную депрессию Шмелёва. На основе пережитого в те годы он в 1924 году, уже покинув СССР, написал эпопею «Солнце мёртвых», которая вскоре принесла ему европейскую известность.

В 1922 году Шмелёв покинул Советскую Россию и отправился сначала в Берлин, а затем в Париж, прожив в этом городе до конца жизни. В Париже его произведения публиковались во множестве русскоязычных эмигрантских изданий, таких как «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и других.

Годы Второй мировой войны Шмелёв провёл в оккупированном нацистскими войсками Париже. Часто публиковался в прогерманской эмигрантской газете «Парижский вестник». Его старость была омрачена тяжёлой болезнью и нищетой. Скончался Шмелёв в 1950 году от сердечного приступа, погребён был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 2000 году его прах вместе с прахом супруги был перевезён, согласно его предсмертной воле, на родину, где был захоронен рядом с могилами членов его семьи в некрополе московского Донского монастыря.

В Алуште находится единственный музей, повествующий о самобытном русском писателе, одном из ярких представителей русского зарубежья о его жизни и творчестве. Он расположен рядом с домом-музеем академика архитектуры А.Н.Бекетова, в доме, также принадлежавшем в прошлом семье Бекетовых.

Начался музей с маленькой витрины в Литературно-мемориальном музее Сергеева-Ценского, где были выставлены первые найденные материалы. Позже предпринимались попытки разместить музей в доме, купленном писателем в 1920 году рядом с усадьбой Сергеева-Ценского. Удачными они не были. Дом этот, объявленный в 1990 году памятником истории и культуры, был и остаётся частным владением. Не удалось решить вопрос отселения проживающих в нём, хотя горисполком предлагал владелице несколько равноценных вариантов, которые один за другим отвергались. Летом 1993 года перед проведением уже третьей по счёту конференции, посвящённой 120-летию Шмелёва, было принято решение разместить музей в доме, принадлежавшем знаменитой семье одного из основателей Профессорского уголка — основателя физико-химической науки Николая Бекетова. Прежде всего потому, что он упоминался в эпопее «Солнце мёртвых». К тому же это было не частное владение, а принадлежащее территориальному Совету.

Впервые Иван Сергеевич Шмелев побывал в Алуште в 1907 г. на даче своего редактора Д.И.Тихомирова (педагога и издателя детского журнала), в Профессорском Уголке. Крымская природа, ее роскошь и великолепие, произвели на писателя большое впечатление, которое отразилось позже в рассказах "Под горами" (1907) и "Виноград" (1913). Шмелеву хотелось поселиться в Крыму, он не раз говорил об этом в письмах к сыну. В 1917 г., после месячного летнего пребывания на даче у С.Н.Сергеева-Ценского, ему удалось сговориться и купить находящийся неподалеку участок. Шмелев намеревался строить дом, сажать виноград, наслаждаться чудесным Крымом и даже завести лошадь...

Мечта - жить в Крыму - сбылась для Шмелева, но страшным образом. Здесь он пережил все ужасы гражданской войны. Летом 1918 г. он уехал из Советской России в занятую немцами Алушту, где гостил сначала у Ценского, потом у Е.Н.Тихомировой, вдовы своего редактора. Позднее жил в собственном маленьком домике. Когда весной 1922 г. он возвратился обратно в Москву, поэт И.А.Белоусов, друг писателя, вспоминал: "...Шмелев вернулся в Москву, я едва узнал его при встрече: вместо живого, подвижного и всегда бодрого, я встретил согнутого, седого, с отросшей бородой разбитого человека. В Москве он несколько поправился, но страшно тосковал, что не может писать".

Во имя будущего литературного труда Шмелев эмигрировал в 1922 г. во Францию, видя единственный смысл жизни в долге рассказать миру о том, что произошло в России. Первое же его произведение - "Солнце мертвых" - о страшном голоде в Крыму в 1921 г. - было переведено на 5 языков и вызвало горячие отклики лучших писателей мира. Истории создания романа посвящен специальный раздел экспозиции. И. С. Шмелев в своих книгах не пишет о зверствах, очевидцем которых был. Здесь нет статистики и не анализируется политическая ситуация. Он пишет о душе человеческой, о "судорогах" этой души в страшных кровавых испытаниях. Бред, меркнущее сознание, "подполье" и его тайники; сбивчивый ритм повествования, захлеб, поток сознания; страшные темы преступления и безумия - все это в крымских рассказах Шмелева напоминает Достоевского.

К дому, где разместился единственный в мире музей Шмелёва, ведёт неприметная тропинка, найти которую нынче не так-то просто за современными грандиозными строениями.

Она ведёт в мир иной, в те годы, когда тишина окутывала окрестности, а не оглушал раздирающий грохот синтезаторов, когда здесь пахло морем, а не шашлыками и попкорном.

И совершенно по-новому, не так, как раньше, не просто рассматриваешь сквозь ветви дерева, под которым стоял некогда любимый писатель, водную гладь внизу, а «глазами пьёшь», как он советовал, «моря синюю чашу».

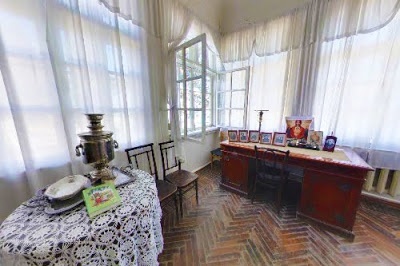

Экспозиция музея отражает основные этапы жизни И.С.Шмелева, главное внимание уделено алуштинскому периоду 1917-1922 г.г., годам жизни и творчества в эмиграции. Картины, мебель, предметы быта, книги и фотографии создают образ неосуществленной мечты И.С.Шмелева: иметь среди роскошной крымской природы свою собственную писательскую мастерскую.

Уже с самого порога, едва только заглянув в первую комнату с любовно оформленной экспозицией, не просто понимаешь — ощущаешь, что ты в гостях у Шмелёва. Здесь стол, за которым он писал, портреты любимых писателей на нём и икону Богородицы «Неупиваемая чаша» рядом — подарок Серпуховского Высоцкого монастыря, напоминание об одноимённом рассказе, написанном в Алуште в 1918 году. Шкаф с журналами, в которых опубликованы ранние произведения Шмелёва, перекочевавший из дома Сергеева-Ценского.

В следующей комнате — ценные фотографии и документы страшных лет, переданные из архивов московских Института мировой литературы и Центрального государственного архива литературы и искусства, из личного архива семьи Шмелёвых и Ива Жантийома.

Трудно словами передать чувство при чтении писем Ивана Сергеевича в комендатуру и московское правительство, обращение к известным политическим деятелям со слёзной просьбой помочь отыскать следы пропавшего сына. Любопытен документ — так называемая «Охранная грамота», датированная 1922 годом: среди тридцати четырёх фамилий — Чехов, Шмелёв, Тренёв, Волошин, которым власть милостиво разрешила жить в своих домах. В другом шкафу — книги Ивана Сергеевича, изданные на разных языках мира. Многие из них подарены посетителями музея, участниками Шмелёвских чтений.

Материалами алуштинского музея постоянно пользуется Российский фонд культуры, с которым несколько лет назад подписан договор о сотрудничестве. Благодаря фильму, снятому директором президентских программ фонда Еленой Чавчавадзе и усилиям Ива Жантийома, за границей был выкуплен архив писателя, который собирались приобрести англичане и американцы. Музей оказал содействие Никите Михалкову во время съёмок им в Алуште документальных фильмов серии «Русские без России», в которых прослеживаются судьбы эмигрантов первой волны: взгляд на трагедию народа через призму личной трагедии отдельных личностей, среди которых — генералы Деникин, Врангель, писатель Шмелёв.

- Vikont's blog

- Login or register to post comments

- 1765 reads

Posted 8 February, 2017 - 23:05 by Vikont

Posted 8 February, 2017 - 23:05 by Vikont

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua