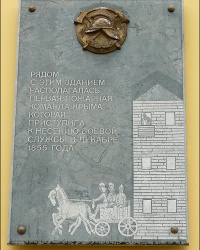

Мемориальная доска первой пожарной команде Крыма в г. Симферополь

Оценка: +7 / 2 участники / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Украина›Крым Автономная Республика›Сімферополь

Мемориальная доска первой пожарной команде Крыма установлена в г. Симферополь на здании № 52А на проспекте Кирова.

Использованы материалы статьи Татьяны Шевченко для "Крымской газеты", а также маитериалы из книги В.Широков, О.Широков "Симферополь. Улицы рассказывают"

Первая пожарная команда в Симферополе появилась в 20-х гг. XIX в. На плане переустройства Дома полиции в Симферополе, выполненный таврическим губернским архитектором И.Ф.Колодиным в 1828 г., указана каланча над этим зданием с набатным колоколом. Тут же находилась, может и не по полному штату, пожарная команда или пожарный обоз, а воду брали из колодца внутри обширного двора и из реки Салгир.

В связи с Крымской войной вопрос о тушении пожаров резко обострился, ибо в

городе сосредоточилось большое число войск и раненых. В зданиях военного

ведомства, особенно в военном госпитале, который находился близ современной

телевышки, день и ночь варилась пища, кипятилась вода для стирки и

стериализации перевязочного материала. В итоге произошло два больших пожара.

Городское полицейское управление в 1854 г. сообщало губернатору Н.В. Адлербергу,

что "пожарная часть города Симферополя находится в неудовлетворительном

положении по неимению пожарной команды". Губернатор ходатайствовал перед

командующим русской армии А.С. Меншиковым "о безвозмездном даровании г.

Симферополю во внимание к исключительному положению этого города по военным

обстоятельствам и незначительности его доходов, пожарной команды".

Командующий вошел с таким ходатайством перед военным министром

В.А.Долгоруковым, а тот перед царем. "Высочайшее повеление"

Александра II об этом было дано в начале октября 1855 г. 14 декабря "из

экстраординарных сумм армии" было отпущено 7500 рублей "на содержание

пожарной команды и постройку сарая в г. Симферополе для помещения пожарных

инструментов и проч. Главная цель - для охранения от пожаров находившихся в военное

время в Симферополе военных госпиталей и складов казенного имущества".

В 60-х годах было принято решение сосредоточить все пожарное

хозяйство у реки Салгир - основного источника водоснабжения для тушения

пожаров.

В 1868 г. "начальник губернии, согласно

заявлению Думы, испросил высочайшее разрешение на уступку городу части

строений, принадлежащих зданию казенной палаты и пустопорожнего места при тех

строениях, идущего к Салгиру" (за баней №1). За 15 тысяч рублей в Одессе

приобрели пожарные инструменты, устроили здание для их хранения, содержания

обоза, лошадей. А рядом построили первую полицейскую часть, обслуживавшую

город. Пожарная команда насчитывала 50 человек и 20 лошадей, сукно для одежды

пожарных было заказано на харьковской фабрике. Купцу 1-й гильдии С. В.

Розенштейну Дума поручила "приступить к постройке вещей для

симферопольской пожарной команды, а именно: полукафтанов парадных с шароварами,

полукафтанов рабочих с шароварами, шинелей, полушубков овчинных и летних

кителей". По общим в империи стандартам они изготовлялись из серого

солдатского сукна. Выделялись лишь кожаная или медная каска да парадный мундир.

В 1896 г.

было внедрено новшество, о котором газета "Крымский вестник" в номере

от 1 февраля сообщала: "В Симферопольской пожарной части нововведение:

набатный колокол заменен электрическими звонками; как только будет замечен

пожар, с набатного колокола звонят в часть и одновременно созывают всех

городских водовозов имеющих место пребывание в районе базара".

Медная каска и особые сапоги

Профессиональную пожарную команду возглавлял брандмейстер

(буквально это слово переводится с немецкого как «пожарный мастер»).

Брандмейстер носил зеленую форму армейского офицера и позолоченную каску «с

чешуей» (подбородным ремнем с металлическими пластинами).

Его подчиненные носили форменные кафтаны и шаровары из серого солдатского сукна

– именно поэтому пожарных раньше называли серыми героями. Непременной частью

экипировки были медная (иногда кожаная) каска с гербом города. А еще особые

сапоги с очень высокими голенищами (работать на пожарах иногда приходилось на

коленях) и без каблуков – для лучшей устойчивости на карнизах и крышах.

Каждый из рядовых пожарных имел свою специализацию. Так, в обязанности трубника

входило знать устройство и работу ручного насоса и качать воду, следя за тем,

чтобы не тратилось лишнее. Ручной насос еще назывался трубой, так как основными

его частями являются цилиндры, имеющие форму трубы, отсюда и трубник.

Ствольщик специализировался на прокладке пожарного рукава и управлял брандспойтом,

то есть непосредственно тушил пламя.

В обязанности топорника входила работа с ломовым и спасательным инструментом:

топоры, ломы, лопаты, лестницы, спасательные веревки. Топорники разбирали крыши

горящих зданий, пока до них еще не добрался огонь. Сбрасывая с высоты части

кровли, они должны были предупреждать находящихся внизу криком «Полундра!». И

не сбрасывать ничего до тех пор, пока снизу не крикнут: «Есть!»

Наконец, горнист должен был передавать сигналами распоряжения и указания

начальников на пожарах и учениях. Знание сигналов для всех работников команды

было обязательным.

Хоть пожарные и были вольнонаемными, но их работа имела много общего с военной

службой. Так, пожарная команда несла фактически бессменное дежурство без

каких-либо выходных. Жили в казармах, проводя большую часть дня на учениях и

тренировках. Раз в неделю пожарный имел право на три часа отлучиться в баню,

раз в месяц – получить увольнительную на сутки.

Словом, работа была не из легких, но при этом пожарные пользовались неизменным

уважением горожан и трепетной любовью горожанок – женские сердца замирали,

когда по улице мчался пожарный обоз, направляемый бесстрашными красавцами в

блестящих касках.

Превращение «фордов» в «Огнебои»

Первые пожарные автомобили появились в мире в 1901 году, в России – в

1904-м. Крымские пожарные начали переходить с конной тяги на автомобильный ход

после Гражданской войны.

Первыми пожарными машинами Симферополя стали трофейные автомобили, брошенные

интервентами при бегстве из Крыма. Переоборудованные «форды» и «магирусы» были

снабжены столитровыми бочками для воды, специальными площадками для лестниц,

ящиками для инструментов. И новыми персональными именами – «Великан», например,

или «Огнебой».

Однако на службе у симферопольских пожарных еще довольно долго, вплоть до

Великой Отечественной войны, оставались и лошади. Нередко автомобили и конные

обозы выезжали на пожар вместе, и порой, когда техника, закапризничав, глохла

на полпути, лошади приходили к месту первыми.

По мере поступления в пожарные части автомобилей лошадей переводили на

хозработы. Однако с мирными задачами эти боевые кони справлялись плоховато:

заслышав звон колокола, сообщавшего об огненной беде, они становились

неуправляемыми, срывались с места и мчались к пожарной части.

Нерасторопность Таврической губернии в вопросах создания

профессиональной пожарной охраны (в Симферополе первая пожарная команда

появилась на полтора столетия позже, чем в Санкт-Петербурге) отчасти была

связана с тем, что постройки в Крыму в основном были каменными, а не

деревянными. И потому пожары здесь случались реже, чем в иных губерниях.

Вместе с тем в Крыму горело редко, но метко. Так, в 1844 году пожар уничтожил

здание и книжный фонд Севастопольской морской библиотеки. «Прекрасная и

благоустроенная наша офицерская библиотека от непредвиденного случая и доселе

неизвестной причины – сгорела почти до основания! До слез жаль, но делать

нечего!.. Вот уже 16 лет и более, что в Севастополе ни одного пожара не было –

не сгорела даже ни одна дрянная хата, и надобно же было беде этой обрушиться на

самое лучшее в городе здание...» – писал о случившемся одному из своих друзей

адмирал Михаил Лазарев.

Жизнь пожарной команды была строго расписана по часам.

В начале ХХ века режим дня рядового

пожарного выглядел так:

6 ч. утра. Люди встаютъ.

Отъ 6 ч. до 7,5. Кучера чистятъ лошадей и задаютъ кормъ, трубники и топорники

приводятъ в порядок обоз, дневальные проветриваютъ казарму и убираютъ ее. После

уборки обоза трубники и топорники убираютъ дворъ и улицу.

Въ 8 ч. утра. Утреннiй разсчетъ.

Отъ 8 до 9,5 ч. Люди убираютъ постели, чистятъ платье, пьютъ чай и отдыхаютъ.

Отъ 9,5 до 11,5 ч. Ученiе.

Отъ 11,5 до 12 ч. 2-я дача корма, водопой и поверка разсчета.

Въ 12 ч. Обедъ.

Отъ 12 до 3 ч. Общiй отдыхъ.

Отъ 3 до 6 ч. Разныя хозяйственныя работы.

Отъ 5 до 6 ч. Третья дача корма и водопой.

Въ 6 ч. веч. Ужинъ.

В 8,5 ч. веч. Разсчетъ и вечерняя молитва.

Отъ 8,5 до 9 ч. Вечерняя дача сена.

Отъ 9 ч. веч. Люди ложатся спать, и лампы въ казарме должны быть притушены.

На фото: курсанты Крымских областных пожарных

курсов перед выпуском. Симферополь, 1928 г.

В центре снимка, в темной шинели, –

пожарный техник Юрий Баум, главный организатор советской пожарной охраны в

Крыму, под руководством которого конные пожарные обозы стали заменяться

автомобилями.

- Блог пользователя - Tan-Tol

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 2002 просмотра

Опубликовано 15 ноября, 2013 - 10:49 автор Tan-Tol

Опубликовано 15 ноября, 2013 - 10:49 автор Tan-Tol

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua