Волго-Донской судоходный канал имени В.И.Ленина

Оценка: +5 / 1 участник / 1 рекомендация / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Волгоградская область›Волгоград

Волго-Донской судоходный канал имени В.И.Ленина (Волго-Донской канал) — канал, соединяющий реки Волгу и Дон в месте их максимального сближения. Соединяет Каспийское море, Азовское и Чёрное моря. Главное транспортное значение канала – транзитные перевозки между бассейнами Волги и Дона.

Идея соединения Каспийского, Чёрного и Азовского морей высказывалась очень давно. Как утверждают археологи, еще в VII в. до н.э. скифы, населявшие плодородные степи севернее Чёрного и Азовского морей, волоком перетаскивали свои суда через Волго-Донской водораздел. О соединении Дона и Волги мечтали Александр Македонский и киевский князь Игорь. В середине XVI в. попытку соединения рек предприняли турки: в 1569 г. турецкий султан Селим II отправил вверх по Дону 22 тыс. своих солдат для строительства соединительного канала, но уже через месяц турки отказались от этой идеи, осознав колоссальный объём будущих работ.

В 1696 г. после взятия русскими войсками Азова Петр I решил прорыть канал, который связал бы Волгу с Доном. Канал было решено строить в самой узкой части водораздела между притоками Волги и Дона – Камышинкой и Иловлей. Работы начались уже в 1697 г., однако в 1701 г. были прекращены в связи с началом Северной войны. Примерно в эти же годы Петром I была предпринята еще одна попытка соединения рек Волги и верховьев Дона через реки Оку, Упу и Ивановское озеро, так называемый Ивановский канал. За 5 лет (1699–1704) были построены 23 шлюза размером 4310 м, соединительные каналы и другие сооружения. По Ивановскому каналу за 13 лет его эксплуатации (1707–1720) прошли около 300 судов. Но вскоре этим каналом перестали пользоваться из-за нехватки воды и неблагоприятных условий плавания по верховьям малых рек. К тому же в результате войны со Швецией Россия получила выход к Балтийскому морю, и на первый план вышла задача соединения Волги с Балтийским морем.

С конца XVIII и до начала XX вв. было разработано более 30 проектов и схем соединения Волги и Дона, в том числе проекты Крафта (1822–1832 г.), Шишова (1857), Гамалицкого (1877), Картмазова-Деволанта (1803), Демидова (1816), Загоскина (1826), Яниша (1835), Мажорова (1843), Леона Дрю (1887), Щербатова и Лыжина (1906) и других. Лучшим был определён вариант Волго-Донского соединения в районе Царицына. Но и тогда дальше проектов дело не пошло.

Неоценимый вклад в дело изучения междуречья Волги и Дона и выбора трассы канала внёс русский гидротехник Нестор Платонович Пузыревский. В 1910–1912 гг. он разработал проект Волго-Донского канала, который может быть отнесён к числу лучших творений русской гидротехнической мысли. В соответствии с проектом глубина канала должна была составлять 3,2 м, ширина по дну 40,8 м, размеры шлюзов 10х32 м. По такому каналу могли проходить суда грузоподъёмностью 3500 т и размером 10015 м. Питание канала предусматривалось закачиванием воды из реки Дон.

После Октябрьской революции, несмотря на гражданскую войну и экономические трудности, внимание к проекту Волго-Донского канала не ослабло. Вопрос о сооружении Волго-Донского водного пути обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров 14 мая 1918г. Канал был отнесен к числу первоочередных объектов капитального строительства на водных путях, были выделены финансовые средства на проведение изыскательских работ. Изыскательскую партию возглавил инженер М.М.Гришин. В 1920 г. крупным специалистом в области ирригации инженером Ф.П.Моргуненковым был предложен проект канала, содержащий ряд новых идей, прежде всего в плане комплексного использования водных ресурсов как для целей судоходства, так и орошения и энергетики. В феврале 1927г. Советом Народных Комиссаров был утверждён состав Комитета по сооружению Волго-Донской водной магистрали под председательством Г.М.Кржижановского и создано Управление Волго-Донского строительства. В 1927–1928 г.г. на основе обширных технических и экономических изысканий Управлением был составлен проект Волго-Донского водного пути, настолько детально проработанный в части выбора направления судоходного канала, что он использовался в проекте, осуществленном в 1952г. Протяжённость канала по этому проекту составляла 100 км. Предлагалось строить шлюзы размером 13х18 м при глубине на пороге 3,6 м. Позже были предложены проектные решения строительства канала, подготовленные институтом «Гидроэлектропроект» (1934), Наркомводом (1938), коллективом проектировщиков Главгидростроя (1940).

Проектные работы по Волго-Донскому каналу были прерваны Великой Отечественной войной и возобновились сразу после Сталинградской битвы в 1943 г. К разработке проекта канала были привлечены свыше 40 проектных институтов и бюро, три десятка научных центров и лабораторий. Работами на трассе канала руководил выдающийся советский гидротехник С.Я. Жук, под руководством которого уже были спроектированы и построены Беломорско-Балтийский канал и Канал Москва – Волга.

Основные

цели проекта:

- создание глубоководного

транспортного судоходного пути между

Волгой и Доном;

- обеспечение выхода

к Чёрному морю;

- орошение земель

Ростовской и Волгоградской областей;

- шлюзование Нижнего Дона для улучшения

судоходства;

- попутная выработка

гидроэлектроэнергии;

- развитие

транспортной инфраструктуры на юге

России, включая создание новых портов,

причалов, речных вокзалов и жилых

посёлков для обслуживающего персонала.

В 1948г. был утверждён проект Волго-Донского судоходного канала, разработанный коллективом института «Гидропроект». В 1950г. Совет Министров СССР принял постановление «О строительстве Волго-Донского судоходного канала и орошении земель в Ростовской и Сталинградской областях», которое предусматривало строительство судоходного канала, соединяющего Волгу с Доном от г.Сталинграда до г.Калача-на-Дону, длиной 101 км с 13 шлюзами, плотинами, насосными станциями, пристанями, мостами и другими сооружениями, а также гидроузла на Дону в районе ст.Цимлянской с регулирующим водохранилищем полезным объёмом 12,6 млрд м3 и электростанцией при плотине Цимлянского гидроузла установленной мощностью 160 тыс. кВт. Одновременно было намечено строительство оросительных систем на территории 750 тыс. га с использованием водных ресурсов Дона. Основные работы по строительству Волго-Донского судоходного канала, Цимлянского гидроузла и оросительных сооружений первой очереди были завершены весной 1952г. – на два года ранее установленного срока.

Было извлечено более 150 млн м3 грунта, уложено 3 млн м3 бетона, выложено 2,9 млн м3 откосов каналов и плотин, смонтировано 44,4 тыс. т металлоконструкций. Это стало возможным благодаря высокому уровню механизации: на стройке работало 326 экскаваторов, 900 скреперов, 300 бульдозеров, свыше 4000 автомашин – всего около 8000 машин и механизмов. Впервые в мире были применены шагающие экскаваторы со стрелой в 65 м.

В 1948 году власти набирали рабочих по всей стране, приглашали выпускников вузов и техникумов, демобилизованных военнослужащих. Вольнонаемных рабочих было около 700 тысяч человек. В строительстве принимали участие военнопленные немцы, которых было порядка 100 тысяч, и советские заключённые численностью свыше 100 тысяч человек. Большинство последних были осуждены за мелкие хищения, хулиганство и мошенничество, но были и рецидивисты, и политзаключённые. Заключённые были заняты на тех же работах, что и обычные строители, иногда бригады были смешанными. На стройке один день работы заключённого засчитывался за два-три. Это вело к досрочному освобождению, например, только из работавших на Цимлянском гидроузле досрочно были освобождены 26 тысяч человек.

31 мая 1952г. в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона, а официальное открытие Волго-Донского канала состоялось 27 июля 1952г., когда в ворота шлюза №1 вошёл открывший навигацию теплоход «Иосиф Сталин». С 1 июня по каналу уже началось движение судов. 27 июля 1952 года каналу было присвоено имя Владимира Ленина. Тогда же у первого шлюза (со стороны Волги) был открыт памятник Иосифу Сталину (позднее снесён, на постаменте установлен памятник Ленину).

Канал начинается в Красноармейском районе г.Волгограда, в Сарептском затоне р.Волги, идёт по долине р.Сарпы, водоразделу Волги и Дона, выходит в долину р. Червлёной, проходит через Варваровское, Бреславское и Карповское водохранилища и выходит на р.Дон у г.Калача-на-Дону на Цимлянском водохранилище.

У входа в канал на Сарпинском полуострове в 1953 г. поставлен маяк высотой 26 м. Вход в шлюз № 1 украшен 40-метровой триумфальной аркой.

Аналогичная арка возвышается над шлюзом № 13, при выходе в реку Дон. Авторы архитектурной обработки сооружений канала: Поляков Л.М. — руководитель; Бирюков С.М., Борис Г.Г., Демидов С.В., Ковалев А.Я., Мусатов В.В., Паньков М.В., Рочегов А.Г., Топунов Ф.Г., Якубов Р.А.; скульптор Мотовилов Г.И.; инженеры: Жук С.Я., Марсов В.А., Осколков А.Г., Шахов Н.В., Савиных Е.А.

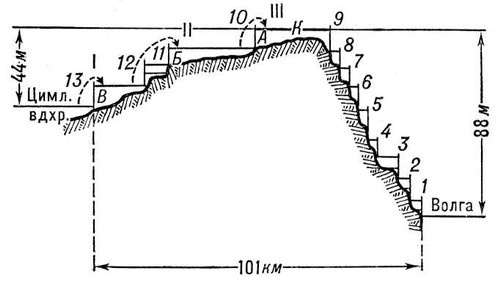

Общая протяжённость канала — 101 км. Из них 45 км проходит по водохранилищам. Глубина — не менее 3,5 м. В соответствии с рельефом местности канал делится на три участка: Донской склон с четырьмя шлюзами, водораздельный бьеф между шлюзами № 9 и 10 и Волжский склон с девятью шлюзами. На канале созданы Карповское, Береславское и Варваровское водохранилища общей площадью водного зеркала 84 км2.

Питание канала осуществляется донской водой из Цимлянского водохранилища, которая с помощью трёх насосных станций подаётся на водораздельный бьеф, а далее по Волжскому склону идет самотёком в Волгу.

Для прохождения полного пути из Волги в Дон суда должны пройти 13 шлюзов, разделённых на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 м, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44,5 м, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции).

Габариты шлюзовых камер — 145×18 метров. Расстояние между шлюзами варьируется от 700 м на волжском склоне до 20 км на донском склоне. В состав канала входят Варваровское, Береславское и Карповское водохранилища. На весь путь затрачивается около 10—12 часов. Канал питается донской водой из Цимлянского водохранилища, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Системой из трёх насосных станций (Карповской, Мариновской и Варваровской) вода подаётся на водораздел, откуда самотёком подаётся на волжский и донской склоны. Часть воды используется для орошения.

Средняя продолжительность навигации на Волго-Донском канале составляет 211 суток. Проходят за это время — до 5000 судов. Допускается движение судов грузоподъёмностью до 7 тыс. тонн. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 млн тонн грузов в год. На канале действуют системы оперативной связи, навигационного ограждения судовых ходов.

На канале могут эксплуатироваться суда водоизмещением до 5 тыс. т с недогрузкой на 30–40%, т.к. на отдельных участках гарантированные глубины не превышают 3,6 м. Навигация в среднем длится 211 дней. Объём перевозок в среднем составляет 6–9 млн т грузов, в т.ч. 4,2 млн т нефтепродуктов.

Волго-Донской канал обеспечил соединение пяти европейских морей – Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Чёрного, а также выход России на международные водные пути мирового значения. Существенно сократилось расстояние между портами этих морей по сравнению с ранее существовавшим путём через внешние моря вокруг Европы.

Ссылка на источник текста 1, ссылка на источник текста 2.

- Блог пользователя - Vikont

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 2022 просмотра

Опубликовано 9 января, 2018 - 21:58 автор Vikont

Опубликовано 9 января, 2018 - 21:58 автор Vikont

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua