Львовская цитадель (г. Львов)

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Украина›Львовская область›Львів

В 1848-1849 годах по Европе прокатилась серия народных восстаний, известная как "Весна народов". Львов был одним из городов, охваченных народными волнениями. После этих событий австрийское правительство 24 октября 1848 года издает приказ L 6096, согласно которому государственным органам поручалось сооружение крепостных сооружений и создание военных резервов на территории империи, которые в случае народных волнений могли бы в краткий срок быть задействованными для их подавления. В рамках этого приказа и начинается сооружение львовской цитадели в 1852 году. Для сооружения цитадели выбрали гору Шембека, так как с этой высоты можно было полностью обстреливать весь город артиллерией (что было проверено в 1848 году во время подавления народных волнений). С этого взгорья 2 ноября 1848 австрийцы обстреляли город, легко подавив сопротивление восставших. Размещённая здесь артиллерия легко контролировала город; с трёх сторон взгорье от атак защищали крутые склоны, возле горы Шембека проходил Стрыйский тракт, что позволяло перебрасывать воинские подразделения с южного направления; кроме того на месте современного парка культуры был Пелчинский пруд, который мог бы быть источником воды для гарнизона крепости.

Строили Цитадель на гряде из трех гор: Шембека (Вроновских), Познанской (Пелчинской) и Жебрацкой (Каличья). Стратегическое и оборонное значение этих гор (в среднем 325 м над уровнем моря) было известно еще со времен Хмельнитчины. Они прикрывали юго-восточные подступы к городу.

Проект строительства крепости рассматривали в Вене в 1849-1850 г.г. Авторы проекта доподлинно не известны, но по архивным источникам 1852 г. в делах отчуждения территорий под строительство цитадели упоминаются фамилии двух архитекторов – служащих Строительной Директории Наместничества Х.Реззига и Й.Вондрашки. Созванная в 1850 г. в Вене специальная комиссия по делам строительства укреплений (т.н. Zentralbefestigungkomission) прорабатывала планы. В первую очередь строились укрепления в Кракове (по австрийским планам это главная крепость), Перемышле (реконструировались старые фортификации) и Залещиках – они стали центрами укрепленных лагерей. А крепости в Тарнове и Львове предназначались как вспомогательные укрепления.

Стоит отметить, что строительство Цитадели во Львове отметило переориентацию устаревших укреплений города на западноевропейское вооружение и боевую тактику. К тому времени фортификации города уже окончательно отошли в небытие, поскольку не соответствовали новейшим правилам ведения военных действий. На то время средневековый тип крепости с её ограниченным боевым полем становится анахронизмом, который, местами, даже становился помехой маневровой способности армий. Это, в частности, ощутили на себе государства, которые были молниеносно завоеваны войсками Наполеона. Новой эрой в фортификационном деле становится идея французского инженера Монталамбера, который возвращается к идее римских военных лагерей 2-го ст. н.э., но в современной трактовке, которая заключается в создании базы для полевой армии, исключая функцию укрытия и обороны гражданского населения. Ядро такой крепости лагеря обрастает фортами (самостоятельными оборонительными элементами, предназначенными для круговой обороны и взаимодействия с соседними единицами), которые располагаются в отдалении 2-3 км друг от друга. С развитием артиллерии расстояние между фортами т.н. "фортовой крепости" начинает увеличиваться и достигать радиуса 10-12 км.

С середины XIX в. ощутимо меняется и вооружение армий. В 1846 г. появляются первые нарезные пушки системы Кавалли, повлекшие к всплеску развития артиллерии. Пушки становятся мощнее и дальнобойнее, поскольку вместо круглых ядер начинают использовать снаряды, которые за счет винтового вращения обладают большей дальностью полета и большей пробивной способностью. Отныне государства начинают соревноваться в изготовлении пушек, чтобы максимально соответствовали приведенным выше характеристикам. Для примера, дальнобойность английских пушек того периода достигала 10300 м, а австрийская артиллерия славилась простыми в обхождении и довольно меткими пушками.

Новая проблема возникла и перед военными инженерами, которые сосредотачивают свое внимание на создании новых оборонных систем. Средневековые представления о фортификации, как оборонительный рубеж, который возвышается на пути врага, становятся устаревшими и неэффективными, поскольку элементы укрепления, возвышающиеся над землей становятся идеальной целью дальнобойной артиллерии, которая прицельным огнем разбивает их вдребезги. Как следствие – новейшие фортификации начинают погружаться в землю, которая вместе с бетоном, железобетоном и броней становится основным строительным материалом новых оборонительных линий. В начале ХХ века оборона государств начинает уже требовать укрепления границ этими системами фортификационных групп. Фронт такого района охватывает уже 80 км, а со временем сливается в сплошную укрепленную полосу. Фортификация будто рассыпается: из локализованного очага – на целую массу мелких, мелких и еще более мелких боевых позиций; с импозантного монумента – на приземленную сеть крайне унифицированных тайников.

Львовская Цитадель является ярким примером новейшей фортификации середины XIX века, которая балансирует на грани наземного архитектурного комплекса и подземного хранилища и является образцом Австрийской школы фортификации. Она использовала полигональную фортовую систему обороны, которую образовывали кольца фортов на определенном расстоянии от главного ядра крепости. Данная система обороны предусматривала полное взаимодействие между фортами и крепостным ядром за счет обстрела пространства между фортами. В данном случае ближайшиими фортами вокруг очага крепости стали артиллерийские башни системы Максимилиана, которые были усовершенствованным вариантом башни Монталамбера - они использовались еще с конца XVIII ст. Башня представляла собой отдельностоящую, окруженную рвом и валом артилерийскую батарею граненой формы. Несколько ярусов (чаще всего 2-3), в том числе верхнюю террасу, занимали орудийные позиции, под нужды которых распланировался весь внутренний объем (учитывая вентиляцию, склады боеприпасов, и средства перемещения пушек). Кое-где башни могли иметь внутренний двор.

Сразу же после утверждения проекта в 1850 г. начались земляные работы, на которые наняли около 300 человек. Землю под фундаменты и глубокие рвы Максимилианских башен копали отряды саперов и пехоты вместе с нанятыми рабочими числом несколько тысяч. Первые работы начинались с развития сетки подъездных дорог, что было для города чрезвычайно полезным и способствовало развитию строительной промышленности в труднодоступном участке пригорода. На территории будущих казарм выкопаны два глубоких колодца для обеспечения тысяч рабочих питьевой водой, техническую воду поставляли из Пелчинского пруда. Специальная система канализации помогала стоку воды через вул. Каличу к истоку Полтвы у будущей пл.Академической. Однако трудности в работе создало сопротивление мелких собственников, которые не хотели избавляться от своих родственных имений. Военные власти применяли к ним жесткие принудительные санкции - выселяли и валили многочисленные дворики и дома, неоднократно при сопротивлении владельцев.

Сооружение Цитадели потом шло быстрыми темпами. Сделано было ровное плато, со стороны дороги к Пелчинскому пруду, в результате чего исчезло продолжение улицы Каличьей и овраг, а на Пелчинской горе появилась высокая насыпь с валом и проездами, благодаря чему исчез каменный мостик и овраг над прудом; копаются глубокие рвы под фундаменты семи сооружений крепости. Уже в октябре 1851 г. заложенные фундаменты Цитадели осмотрел цесарь Франц Иосиф.

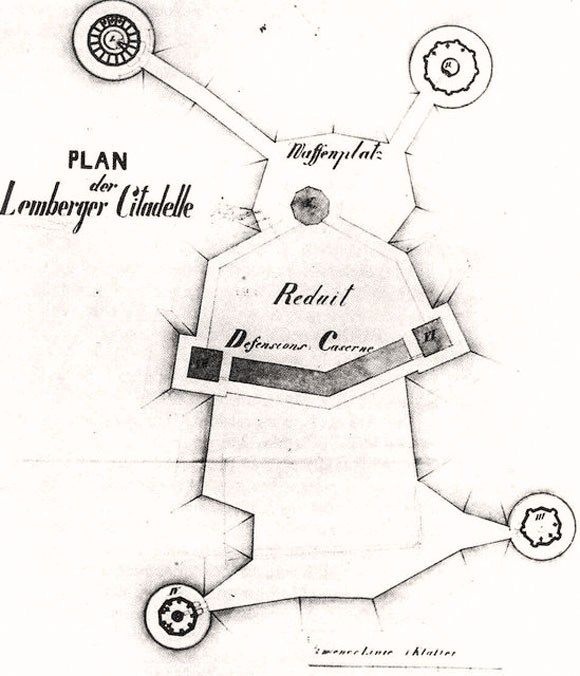

Построена цитадель была в 1852-1854 годах. Ниже оригинальный план сооружения:

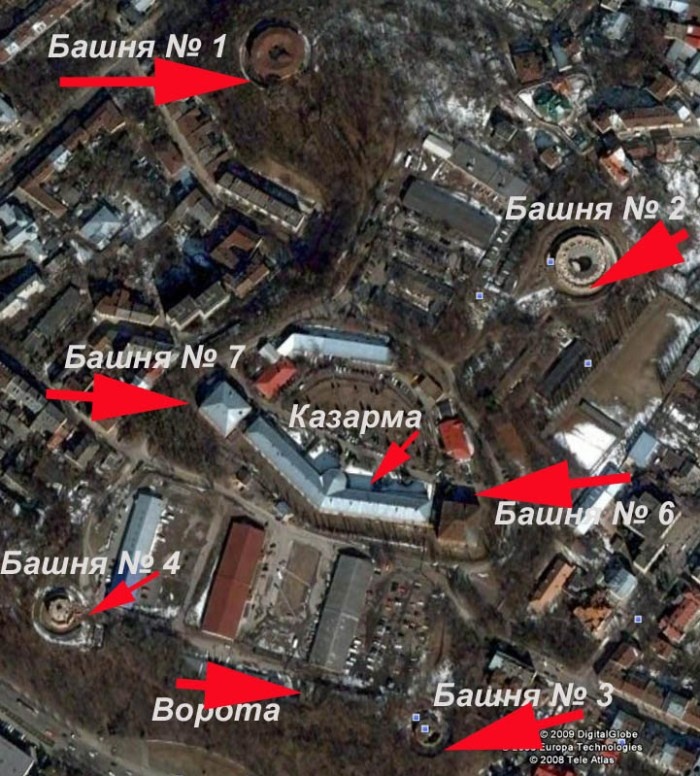

На спутниковом снимке:

Согласно выполненному проекту, основу крепости, или же ядро-цитадель, сформировало мощное трехэтажное здание казарм в самом центре взгорья, которое одновременно служило бы казармами и в случае необходимости обслуживало бы артиллерию.

В плане здание имело ангуловый залом и было фланкировано четырехугольными артиллерийскими башнями с самостоятельной обороной.

Сами башни даже в случае захвата казарм могли быть отдельными оборонительными единицами, контролируя все пространство Цитадели. Вместо окон башни имели глубокие бойницы для артиллерии небольшого калибра и расположенные возле больших меньшие бойницы для ручного оружия. Внутренний угол трехэтажных казарм объединен полукруглой бастеей, которая, как и казармы завершалась палаточной крышей и бланками с бойницами. Главный вход в казармы со сквозным проездом тоже был оснащен бойницами у ворот и находился с южной стороны здания, со стороны плаца на излете современной ул.Грабовского. Ко входу вел деревянный мост через почти 5-тиметровый ров, шедший снаружи казарм и башен. Сообщение между казармами и башнями осуществлялось подземными ходами или легкими каменными галереями в уровне 2-го наземного этажа.

По фортовой системе фортификации ядро Цитадели окружали упомянутые выше форты внешнего оборонительного обвода. В условиях существующего рельефа оказалось достаточным построить четыре башни Максимилиана: две, более мощные с внутренним двором, направленные на город и две, меньшие, направленные на Вулецкое взгорье, Пелчинский и Паненский пруды. Башни получили числовое обозначение латинской цифрой, которая вместе с годом постройки является отчеканена на замковом камне над входными воротами: I – северный, II – восточный, III – юго-восточный и IV – западный.

Двухъярусные башни-форты с террасами (позже покрыты крышами) также построены из красного кирпича, а внутренние помещения получили сводчатое перекрытие. Первый ярус предназначался для обслуги, на втором находились пушки, а плоская крыша с высокой парапетной стеной и бойницами служила для наблюдений и обстрела из легкого оружия. Каждая грань имела по две главные артиллерийские бойницы одна над другой (для пушек малого калибра) и расположенные вдоль них 4 меньшие бойницы для ручного оружия. Выложенный из камня вход в башню содержал стрелковую позицию. Вертикальную оборону фортов дополняли расположенные с определенным промежутком на парапете машикульные выступы на трех белокаменных кронштейнах. В юго-восточной и западной 9-тиугловых башнях диаметром 18м ярусы соединяются расположенными в центре узкими винтовыми лестницами с бойницами; в более мощных 17-гранных фортах диаметром 36 м, которые контролировали центр города, лестница оббегает внутренний двор диаметром 15 м и является широкой и пологой, что увеличивает маневренность внутреннего пространства и улучшает транспортировку оружия лестницей (в отличие от отверстий в сводах, как в противоположных башнях). Форты окружали высокие валы с крутыми склонами гладко облицованных тесаным камнем внутренних эскарп. Попасть в форты и казематы главных казарм можно было подъемными мостками, изнутри – подземными бетонированными коридорами, план которых содержался в тайне. К Северному I-ому форту, который находился дальше всего от казарм, вела т.н. крытая дорога - окруженная валами коммуникация, обеспечивавшая безопасный в случае военных действий доступ к башне. Дополнительным укреплением с южной стороны крепости была заломленная куртина вала, которая находилась между III и IV фортами и защищала пространство между валом и казармами от обстрела из расположенных с противоположной стороны долины Вулецкой возвышенности. На плане Цитадели 1856г. с внутренней стороны крепости заметны также две насыпи-аппарели, которые вздымаются на вал. Отдельным элементом крепости можно считать и Пелчинский пруд, который вместе с Вулецким потоком формировал серьезную полосу препятствий.

Все сложное сооружение выполнено из красного кирпича, окружено укреплённым рвом и земляным валом, который в наше время нивелировался. Ангуловый залом был обращен фронтом в сторону Пелчинского пруда и должен был выдерживать артиллерийский обстрел с юго-западных возвышенностей. Со стороны внутреннего залома казарм формировался широкий центральный двор, окруженный позже одноэтажными бараками для резервистов, а также конюшней и кухней простой конструкции. Со стороны центра плац был окружен кирпичной стеной с бланками и бойницами (сегодня сохранена лишь её северная часть, входящая в состав существующих зданий). Стена с рядом бойниц соединяла квадратные башни и на определенном месте остро заламывалась к центру, формируя в месте столкновения полукруглую башню-капонир, защищавшую пространство и главные ворота в северо-восточной части стены. С северной стороны за стенами находился плацдарм, с которого расходились дороги к I-ому и II-ому фортам. Спланированное таким образом ядро-цитадель образовало правильный шестиугольник, вытянутый вдоль казарм формы. С южной стороны за казармами находился большой плац для упражнений войска, на который выходили современные ул. Грабовского и Коцюбинского и происходил въезд в основную зону.

Строительство шло быстрыми темпами и уже в 1853 г. завершили Восточный форт на Каличьей горе, о чем свидетельствует дата на замковом камне портала. В следующем же году были построены башни на Пелчинской горе и в этом же году в валу, который совмещал эти два форта, разместили мощные въездные тоннельные ворота, ведущие к комплексу Цитадели со стороны пруда. Ворота защищала земляная насыпь-преграда, которая формировала своеобразную вылазку – укрепленное место перед въездным узлом, благодаря которому была возможность сгруппировать войска перед наступлением (отступлением) и замаскировать сами ворота от врага.

После завершения сооружения комплекса крепости склоны гор убрали любую зелень, что увеличило контроль над подступами к ней, зато само плато щедро засадили раскидистыми каштанами, акациями и хвойными деревьями, которые, согласно предписаниям, маскировали крепостные коммуникации. На территорию цитадели проводило несколько путей: со стороны центра – стремительная ул. Каличья (к восточному форту) и Вроновских (современная Колесси, которая вела к северной башне). Главными были два пути, находившиеся на прямой линии: ул. св. Лазаря (совр. Грабовского) и Узвизная (ныне – Коцюбинского). Кроме этого была еще тропа от заведения Оссолинских (т.н. Библиотечная тропа), которая вела на гору Вроновских, а также обсажены каштанами две серпантинные аллеи, которые отходили от ворот на Познаньской горе и спускались до современной ул. Витовского и Пелчинского пруда.

Голые склоны гор в 1870 г. все-таки начинают засаживать деревьями, а в 1888 г. ядро Цитадели получает следующее кольцо фортов: на расстоянии около 4 км появляется 9 земляных фортов, которые должны были контролировать основные пути города (один из них частично сохранен вблизи спортивного корпуса Политехники в Стрыйском парке). Следующее кольцо фортов появляется лишь в 1912-1914 г.г. Его формировали 11 фортов, сооруженных в радиусе 8 км: Грибовичи I и II, Дубляны, Лисиничи, Винники, Зубра, Сокольники, Скнилов, Рясное, Явленская гора.

По проекту количество солдат гарнизона должно было составлять полтысячи, артиллерия - две батареи пушек и гаубиц (24 штуки) и две батареи ракет системы Конгрива. Ракетами Конгрива называли длинные, заряженные порохом, снаряды из листовой стали, которые были изобретены пионером ракетостроения Уильямом Конгривом. Основу снаряда перекрывал перфорированный металлический диск с отверстием посередине. Из отверстия в полете выходила реактивная струя. Лучше проявляли себя ракеты Конгрива при атаках на густо застроенные города, вызывая значительные разрушения и пожары. Это лишний раз подтверждает мнение большинства исследователей о том, что Львовская Цитадель строилась не для защиты Львова от нападения с востока, а для защиты австрийских чиновников от львовян и для устрашения жителей города.

Цитадель строилась как военная часть, и на случай народных волнений в ней могли найти защиту и укрытие австрийские госслужащие, военные и семьи военных. В 1888 году возле казарм выкопали колодец глубиной 47 м, впоследствии – еще один, а для запасов воды в фортах разместили цистерны, заложили продовольственные склады и все остальное, необходимое для длительной автономности объекта. Для потребностей офицерской кухни на восточной части возвышения заложили даже огород.

К концу 19-го века цитадель и ее форты утратили свое оборонное значение и перед началом Первой мировой городская администрация планировала выкупить территорию цитадели, разобрать фортификационные сооружения и на их месте соорудить парк. Но вскоре началась война и эти планы так и не были реализованы.

В ходе Первой мировой цитадель и ее форты не оказали весомого влияния на исходы битв. В 1914 году австрийцы без боя оставили Львов вместе со всеми его укреплениями, на их место пришли русские, которые не продержались тут долго и в 1915 году отступили, отметившись лишь небольшими перестрелками на западных фортах Львова.

Во время украино-польской войны в первых числах ноября 1918 Цитадель занял украинский гарнизон. Для захвата Цитадели поляки организовали специальную боевую группу «Цитадель». Основное наступление поляков было направлено на южную башню. После нескольконедельных боев, в ночь с 20 на 21 ноября эта башня была взята. В ходе штурма башня №4 получила ряд повреждений. С тех пор и стоит она полуразрушенной. Так эта башня выглядела в 1918 году:

Между обоими южными башнями сохранились ворота, ведущие на территорию цитадели. Таких ворот было несколько, но после упразднения крепостного вала, все они были разобраны, кроме тех, которые видны на снимке. Со стороны цитадели они заколочены. Также это единственное место, где сохранилась часть крепостного вала.

В межвоенный период (с 1918 года) в Цитадели стоял полк польской пехоты, для которого были возведены дополнительные бараки. Одновременно на холмах Цитадели планировали возвести стадион, и построили каток. На этом катке тренировались хоккейные команды Львова. Вероятно, именно здесь испытывал свое «изобретение» хоккейный голкипер Николай Скрипий - защитную вратарскую маску, изготовленную из старого польского шлема и проволочной сетки (хотя в эти же годы похожие маски спорадически «изобретали» и в США, и в Англии). А за корпусом казарм в направлении малых Максимиллианских башен был стадион, на котором проводили первые футбольные матчи во Львове. Его трибуны были устроены на земляных оборонительных валах.

Вторая южная башня также сильно пострадала в ходе военных действий, но уже во время Второй мировой. В 1939 году в нее попала немецкая авиабомба. Урон был настолько велик, что восстанавливать башню посчитали нецелесообразным и с тех пор она стоит в том виде, какой приобрела после бомбежки.

Во время Второй мировой цитадель была превращена в концлагерь Stalag - 328, через который прошло около 280 000 человек, половина из которых уже никогда не покинула его территорию.

За первые месяцы войны 1941 г. Красная армия откатывалась на восток за Днепр, оставляя врагу технику, десятки тысяч раненых, сотни тысяч пленных, дезертиров. Немцы не имели времени на упорядочение большого количества пленных потому что “блицкриг” требовал неустанного движения вперед. Их объединяли во временных полевых лагерях, а потом отправляли в созданные “Шталаги”. Один из таких лагерей "Шталаг 328" немцы создали во Львове на Цитадели в июле 1941 г.

Для содержания таких пленных немцы выделили 30 гектаров на Цитадели. Всю территорию лагеря обнесли колючей проволокой в четыре ряда. Территорию тоже разбили "колючкой" на сектора размерами 200 на 100 метров. Ею же огородили каждую из башен Цитадели и ее бывшие казармы, бараки и другие помещения. Здесь размещались различные административные здания лагеря, одна из бывших казарм превращена в лазарет, нашли свое использование также четыре башни Цитадели.

С июля до заморозков, пленным запрещалось находиться в помещениях цитадели. Они днем и ночью находились под открытым небом. Поздней осенью им разрешили находиться в казармах в комнатах и коридорах на оборудованных деревянных нарах.

Пленных гнали колоннами, или завозили на Цитадель грузовиками. Пленные с голоду съели всю траву на территории лагеря, обглодали старые акации. Немцы их посрезали. Еще некоторое время оставалось одно дерево, которое не спилили, но не долго оно стояло. Пленные его фактически сгрызли до основания. Их в лагере было столько, что спали вприсядку.

По прибытию пленных выстраивали на площади и сортировали. С июля 1941 года пленные в лагерь прибывали почти ежедневно. В 1942-1943 годах все реже и реже. В 1943 году в лагерь попали большие группы пленных итальянцев, французов, бельгийцев и др.Командиров, комиссаров и евреев во время сортировки сразу же отбирали без оглядки на физическое состояние. Этих пленных отправляли в “башню смерти”. Оттуда живыми уже не возвращались.

2-я башня была самым страшным местом концлагеря "Stalag - 328" и носила имя "Башня смерти", так как в ней размещались камеры смертников, комната допросов и пыточная. Вот так это место выглядело в 1944 году:

Каждый день утром, в 6-7 часов, всех пленных поднимали и выгоняли на плац посреди лагеря. Их пересчитывали, проверяли, строили в колонны и гнали до кухни. Строем заключенные подходили на раздачу. Голодные люди нарушали очередь, толкались. Нарушение очереди стоило жизни. Немцы открывали огонь по пленным, и от выстрелов погибал каждый, кого нашла пуля.

В 1941 году утром пленные получали кипяток с заваренным тмином. О сахаре, конечно, речь не шла. Строем с этим “завтраком” пленные возвращались в казармы. В обед вся процедура повторялась. Разница заключалась лишь в том, что пленные получали каждый по 70 гр субстанции с опилками, которая называлась “хлебом”, и баланду. Эта баланда в 1942 году варилась из костяной крупы и каких-то отходов. Причем, эту крупу невозможно было раскусить. "Ужин“ был идентичным с ”завтраком". Позже, в 1942 году, утром еще выдавали баланду из гнилого картофеля.

Физически более здоровых заключенных выгоняли на работы за пределы лагеря. Здоровыми этих пленных можно было назвать условно. Были попытки бегства из лагеря. Некоторые заканчивались счастливо, а подавляющее большинство – смертью.

2-ая башня была в 2007 году переделана в роскошный пятизвездочный отель.

Руководство отеля на облагороженной территории установило небольшой памятник с нейтральной надписью "на вечную память про событие". Никаких упоминаний про концлагерь тут нет, как нет его и на сайте отеля в разделе "история".

Наиболее хорошо сохранившаяся башня - северо-западная. Сейчас внутри башни расположено книгохранилище библиотеки им. В. Стефаника.

В послевоенный период на территории цитадели разместилась часть Прикарпатского военного округа - в казармах жили военные, а в башнях размещались склады оружия и амуниции. Позже в 1980-х военных отсюда выселили и цитадель использовали в качестве складской базы производственного объединения "Электрон". С 1990-х годов в казарменном корпусе цитадели расположился банк.

Ссылка на источник текста 1, ссылка на источник текста 2, ссылка на источник текста 3, ссылка на источник текста 4.

- Блог пользователя - Vikont

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 782 просмотра

Опубликовано 27 сентября, 2020 - 21:08 автор Vikont

Опубликовано 27 сентября, 2020 - 21:08 автор Vikont Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua