Евангелическо-Лютеранский храм Святых Петра и Павла в г. Полтава (разрушен)

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Украина›Полтавская область›Полтава

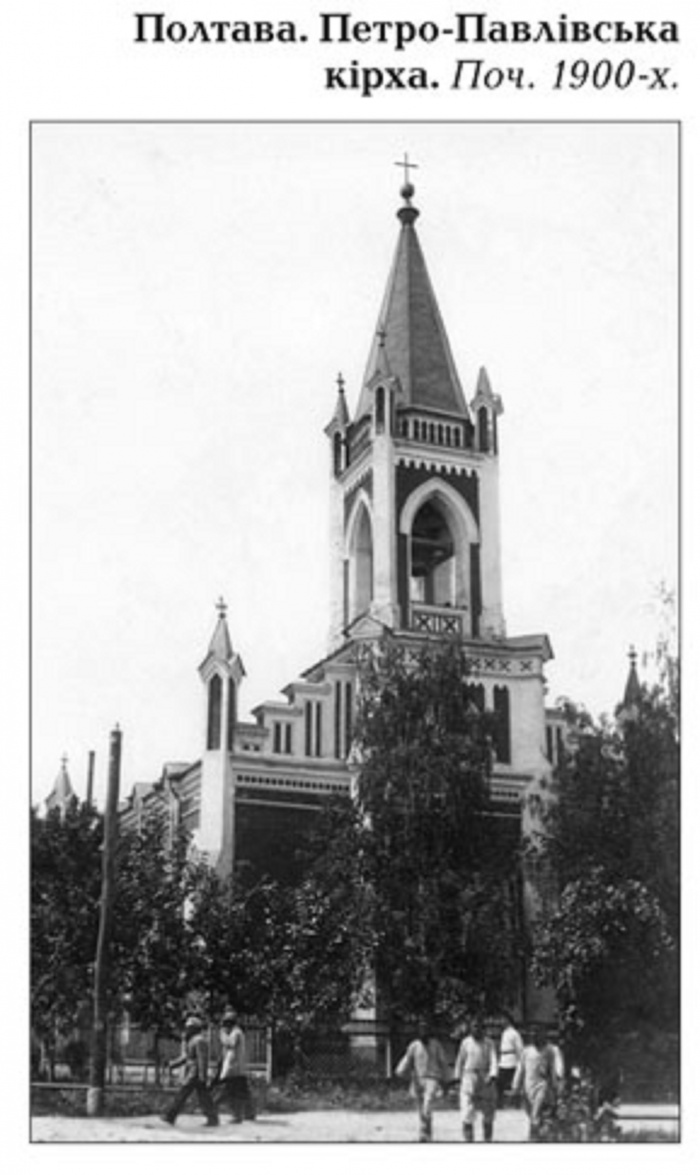

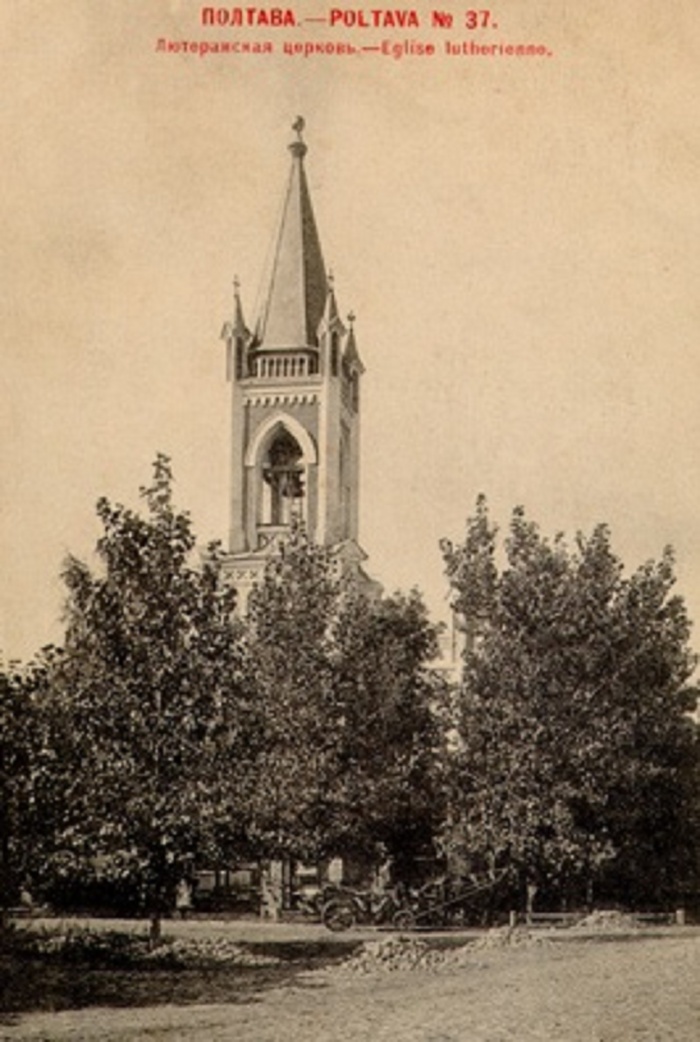

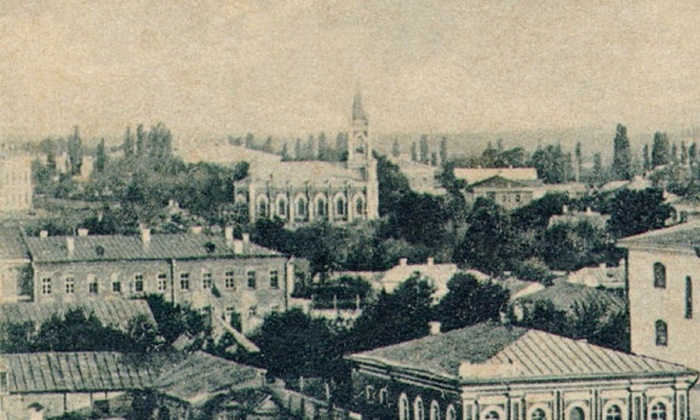

Евангелическо-Лютеранский храм Святых Петра и Павла находился на углу улиц Кобелякской (ныне Европейской) и Монастырской на территории нынешнего Студенческого сквера в Шевченковском районе города Полтава Полтавской городской территориальной общины Полтавского района Полтавской области. Приход храма принадлежал Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви. Лютеране, жившие рассеянно в окрестностях Полтавы, могли исполнять свои духовные требы лишь со времени воспоследования Высочайшего указа от 16 ноября 1767 года в царствование Императрицы Екатерины II, когда государственная коллегия юстиции лифляндских, эстляндских и финляндских дел организовала для всей империи, согласно тогда существовавшему распределению русской армии и государства на 7 дивизий и дивизионных округов, - 7 евангелическо-лютеранских должностей дивизионных проповедников, между которыми числилась и должность дивизионного проповедника для Украины. Эти дивизионные проповедники, которые даже тогда, когда упомянутое войсковое распределение было отменено, обязаны были навещать бывшие большие дивизионные округа для исполнения духовных треб над воинскими чинами лютеранского исповедания расположенных в этих войсках, и были принуждены, как прежде, так и теперь исполнять духовные требы также над лютеранами, жившими рассеянно в этих округах, если они не имели особого своего духовника. Первым дивизионным проповедником для Украины 8 марта 1768 года был назначен прусский подданный Христиан Вебер, который, будучи назначен в 1803 году пропстом (пропст - председательствующий, игумен, протоиерей), занимал эту должность до своей смерти 9 октября 1809 года. Его заместителем был назначен Карл-Август Леммер. Вскоре после назначения Христиан Вебер, сопутствуя украинскому воинскому отряду, участвовал в походе против турок. После этого турецкого похода, Христиан Вебер, который дружил с некоторыми местными помещиками, избрал себе для своего постоянного места жительства Полтаву, тогда ещё небольшой городок с двумя мощеными улочками и обнесенный деревянной крепостной стеной. Даже самого маленького прихода в Полтаве ещё не было. Для тех немногих, не более 5-6 здесь живших лютеран, он совершал богослужения в одной из комнат собственного дома. Из Полтавы же он и объезжал Украину для совершения духовных нужд над воинскими чинами и над жившими на Украине лютеранами. Вследствие его 30-ти летнего пребывания в Полтаве сложилось так, что украинский дивизионный проповедник впоследствии назывался “дивизионный проповедник в Полтаве” или “полтавский”. Лишь перед самой смертью пропста и дивизионного проповедника Вебера, в результате воззвания русского правительства, около сотни семейств суконных фабрикантов, переселившихся из Пруссии и Саксонии, поселились в Полтаве и Константинограде (ныне Красноград Харьковской области), где их колонии заняли особые городские участки. Несколько семей прибыло также и в Кременчуг. Таким образом, здесь в Полтаве и Константинограде приход пришёл к священнику, а не наоборот. После Вебера дивизионным проповедником согласно указа военного министра от 8 апреля 1810 года стал Карл-Август Леммер, родившийся в Плауэне, в саксонской местнической земле. Леммер также выбрал себе местом жительства Полтаву. Он нашёл здесь кроме суконных фабрикантов, ещё несколько немецких семей и шесть холостых лиц. Вскоре после его вступления в должность последовало разделение прихода на старый, или городской и новый, колонистский. Был образован церковный совет, состоявший из двух церковных старшин со стороны колонистского прихода. Богослужения совершались в красивом большом молитвенном зале казённого здания, в котором жил пастор, затем, с осени 1811 года, в комнате собственного дома пастора Леммера (впоследствии дом Фролова-Багреева), за что пастор получал плату из церковной кассы. В августе 1818 года вакансию дивизионного проповедника занял пастор Франц-Август Флитнер, бывший проповедник в колонии Медведица Саратовской губернии, родившийся в 1763 году в Саксонском городе Любень. Франц-Август Флитнер был утверждён в должности в начале 1821 года. С течением времени комната для богослужений в занимавшем пастором Флитнером общественном доме стала мала и бывшее магазинное здание, подаренное общине императором Александром I и иногда используемое для проведения богослужений, не могло достаточно защитить от дождя и холода и потому для этой цели стало непригодным. Осенью 1823 года в колонии был нанят дом вдовы Цейшнер и в нём был устроен молитвенный зал. Когда же и это помещение стало непригодным для богослужений, то, пользуясь наличными деньгами от прежних сборов пожертвований, составивших к 1 января 1830 года с процентами сумму в 2610 рублей ассигнациями и взятыми ещё годными материалами из вышеупомянутого старого магазинного здания, община приступила весной 1830 года, к постройке первой, пока ещё деревянной церкви. 25 июля 1830 года, во время празднования третьего столетия Аугсбургского вероисповедания, при всеобщем участии полтавской публики, местным проповедником, пастором Генрихом Дикгофом (1838-1911), который родился в Полтаве, получил образование в Дерптском (Юрьевском, ныне Тартусском) университете, до конца своей жизни был старшим пастором, затем обер-пастором евангелической церкви святых Петра и Павла в Москве, генерал-губернатором Н. Г. Репниным и губернатором П. И. Могилевским, в присутствии многих высокопоставленных лиц, была произведена закладка первой деревянная лютеранская церкви (кирха Петра) на территории Немецкой колонии. 25 июля 1832 года, в день рождения императора Николая I и годовщину передачи Аугсбургского вероисповедания, церковь была торжественно освящена пасторами Дикгофом, Розенштраухом и Штейманом под именем “Церковь святого Петра” и передана по назначению. Кирха была расположена по улице Фабрикантской, где позднее располагалась усадьба В. А. Гудым-Левковича (ныне Балакина, 9) и представляла собой деревянное сооружение, перестроенное из старого складского помещения. В этой церкви на протяжении почти 50-ти лет проповедовалось Слово Божье, и совершались душеспасительные таинства. Но уже в 60-х годах XIX века стал вопрос о сооружении нового, каменного храмового помещения. Церковный совет, в состав которого входили: председатель - прежний директор Петровского Полтавского кадетского корпуса барон Е. П. Врангель, полицмейстер Мезенкомпф и доктор медицины К. Е. Циммерман, начал собирать деньги путём проведения благотворительных концертов и лотерей на сооружение теперь уже кирпичного храма, который полностью удовлетворил бы потребности верующих колонистов, других жителей Полтавы лютеранской веры и имел бы привлекательное архитектурно-композиционное решение. Уже давно чувствовалась необходимость в постройке новой церкви, так как деревянная церковь приходила в негодность и из-за сквозняков и холода уже редко кем посещалась. В 1868 году уже была собрана сумма 7000 рублей. По просьбе губернатора Полтавы М. А. Мартынова, Городская дума, под строительство нового храма, выделила (подарила) колонии треугольный участок земли в центре города, а именно, позади присутственных мест. Архитектором Б. Г. Михайловским был разработан проект Кирхи и составлена смета на её строительство, для представления его в высшую инстанцию на утверждение. Но в связи с начавшейся, между тем, постройкой Харьковско-Николаевской железной дороги произошло значительное удорожание всех строительных материалов и рабочей силы, что опять привело к тому, что пришлось отложить постройку церкви на неопределённое время. Так прошло несколько лет, в продолжении которых, делалось всё возможное для увеличения строительного капитала. Этот капитал от процентов и даров купца Горвица и от значительной суммы, пожертвованной княгиней Еленой Павловной - женой великого князя Михаила Павловича и невесткой императора Павла I, хозяйкой богатого Карловского поместья в Полтавской губернии, которая, будучи высокообразованной, с прогрессивными взглядами женщиной, к тому же немкой (дочь немецкого принца Павла) по происхождению, не могла оставаться в стороне от строительства в Полтаве храма для лютеран немецкого происхождения; а также благодаря помощи вспомогательной кассы евангелическо-лютеранских приходов России, к 1876 году достиг суммы в 12 тысяч рублей. Теперь, когда с одной стороны, наступили более благоприятные по времени обстоятельства, с другой, оказалось в наличии более 2/3 частей необходимой суммы, и, было начато выполнение поставленной в 1868 году задачи. Первый проект кирхи, разработанный губернским архитектором В. Г. Михайловским, был доработан и упрощён уже другим губернским архитектором - С. Г. Григорашем, который взял на себя руководство и ответственность за её сооружение. На состоявшемся 13 февраля 1877 года собрании прихода, которому и был предъявлен переделанный Григорашем план, церковный совет единогласно был уполномочен взять на себя всё дело по постройке. 12 июля 1877 года, местным проповедником был проведён торжественный акт закладки новой Петропавловской Кирхи в присутствии многих членов прихода и лиц православной церкви, на месте, подаренном уже 8 лет назад Городскою управою, для постройки лютеранской церкви. На месте закладки, помимо нескольких медных и серебряных монет разного достоинства, была положена медная доска с выгравированными на ней именами царствовавшего тогда императора; вице-президента евангелическо-лютеранской генеральной консистории, приходского проповедника, членов церковного совета и архитектора. Сразу же после закладки, немедленно приступили к постройке церкви, так что при вступлении проповедника Адама Штрауса в эту приходскую должность в ноябре 1877 года, она была уже почти закончена. Но, несмотря на то, что усердие церковного совета не ослабевало, а наоборот его деятельность и готовность к пожертвованию (на одном из заседаний им пожертвовано 1000 рублей), заслуживает особой похвалы, всё-таки, вследствие медлительности, ненадёжности и непостоянства рабочих, трудности связанных с русско-турецкой войной 1877-1878 годов, а также по причине медлительных переговоров по поводу органа и других обстоятельств, до завершения окончания постройки церкви прошло ещё четыре года. И, наконец, 1(13) ноября 1881 года церковь была открыта, а 17 (29) декабря 1881 года было совершено освящение нового каменного евангелическо-лютеранского храма святых Петра и Павла в Полтаве. Первым проповедником в новом храме стал Адам Штраус, который с 1877 года нёс службу в общине. По плану здание храма было выдержано в псевдоготическом стиле. Оно представляло собой продолговатый четырёхугольник, приблизительно в два квадрата с восьмигранной алтарной нишей, вокруг которой идёт восьмиугольный ход, служащий ризницей. У фасада церкви над входом возвышалась красивая, стройная колокольня в готическом стиле, которую венчал строгий величественный шпиль с крестом. На колокольне был установлен колокол весом 34 пуда (пуд - 16,4 кг.). Это была кирпичная, прямоугольная в плане, 27х17 аршин (аршин - 71,12 см), в середине, однонефная с восьмиугольной апсидой церковь. Цветное решение фасадов было классическим для немецкой церковной культуры. Стены были выложены из красного кирпича, карнизы и выступающие части стен были оштукатурены и окрашены в белый цвет. На втором этаже установили небольшой орган, который привезли из Германии и богослужения сопровождались величественной органной музыкой. Размеры внутреннего помещения храма были: длина - 27; ширина - 17; высота - 15 аршин. Расходы на постройку, (с органом транспортировка и установка - 2000 рублей; и колоколом в 34 пуда - 625 рублей включительно), составили 21000 рублей, до такой суммы возрос тогдашний наличный строительный капитал путём значительных пожертвований членов церковного прихода, даров императрицы княгини Екатерины Михайловны, помощью вспомогательной кассы и, наконец, продажи находившегося в колонии и ставшего свободным старого церковного двора с постройками на нём, так что к моменту освящения церкви, на ней никаких долгов не имелось. Со дня освящения храм святых Петра и Павла стал не только местом молитвенных собраний лютеран города Полтава, но и ярким и выразительным по красоте архитектурным зданием, украшением города. Церковь святых Петра и Павла действовала до начала 1930-х годов. Она была местом богослужений и собраний полтавских жителей немецкого происхождения и лютеранского вероисповедания; значительным духовным и культурным центром колонистов, а, кроме того, эффектным по стилю украшением центра города Полтава. К сожалению, в советское время церковь постигла участь большинства церковных сооружений, независимо от конфессиональных направлений. Вскоре, после революции 1917 года, в стране начались массовые репрессии и физическое уничтожение священнослужителей, закрытие и разрушение церквей и храмов. Церковь святых Петра и Павла стала одной из первых церковных сооружений города, которое было закрыто и разрушено. В 1932 году её закрыли, прихожан разогнали, пастора и членов церковного совета выслали. Это было страшным ударом по религиозным чувствам Полтавских немцев. Но ещё большим ударом, было разрушение их духовной святыни в 1933 году, когда она была взорвана, разобрана, остатки того, что ещё недавно было святым храмом, сравняли с землёй, а на том месте и на церковном дворе посадили небольшой сквер. Но под слоем земли, на том месте, позади Полтавского городского административного управления, остался цел и невредим фундамент церкви. Из пасторов известны: Christian Weber 1768-1809, Karl August Limmer 1809-1818, Franz August Flittner 1820-1825, Karl Heinrich Dieckhoff 1829-1843, Karl Guerich 1843-1863, Wilhelm Gustav Albrecht Remy 1863-1877, Adam Moritz Straus 1878-1901, Hugo Karl Gottfried Stamm 1904-1919, Eugen Emil Berg 1919-1932. Источник Источник Источник Источник

Апо́стол Пётр (греч. Απόστολος Πέτρος; умер около 67 года в Риме) — в христианстве один из двенадцати апостолов (ближайших учеников) Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом называется первоверховным апостолом. В католической церкви считается первым папой римским. Художественно-символически изображается с ключами от рая, стражем которого является, с седыми недлинными волосами и бородой, в жёлто-синем облачении. Апостол Пётр почитается в христианстве как один из главных апостолов Христа. В православии и католичестве установлен праздник святых апостолов Петра и Павла как двух наиболее почитаемых апостолов, называемых “первоверховными” святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. У православных праздник отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю), у католиков - 29 июня. В Римско-католической церкви, согласно церковному преданию, считается, что апостол Пётр был основателем Римской церкви (где почитают его как первого папу). Источник

Апо́стол Па́вел (урождённый Саул; Савл; Шауль; ивр. שאול “выпрошенный, вымоленный”; Саул из Тарса (Киликия); Савл Та́рсянин; ивр. שאול התרסי; Šaʾul HaTarsi; др.-греч. Σαούλ (Saul), Σαῦλος (Saulos); позднее Παῦλος (Paulos); лат. Paulus или Paullus “малый”; предположительно 5/10, Тарс — 64/67, Рим) — “апостол язычников”; не входит в число двенадцати апостолов и семидесяти апостолов. Вместе с апостолом Петром называется “первоверховным” апостолом. Основными источниками информации о жизни апостола Павла являются новозаветная книга Деяния святых апостолов и отчасти Послания самого апостола Павла. Как воинствующий фарисей, Савл участвовал в преследовании первых христиан, заточая их в тюрьмы. Он выпросил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам, чтобы там арестовывать последователей учения Иисуса Христа. На пути в Дамаск от внезапного ярчайшего света с неба ослеп и, услышав укоризненный голос Иисуса, уверовал в Него. Шедшие с ним привели Савла в Дамаск, где он был исцелён от слепоты Ананией и принял крещение. Уже в Дамаске Савл стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. На Кипре обратил ко Христу проконсула Сергия Павла, после этого Савл именуется Павлом. Им были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Проповедовал учение о спасении не делами, а верой и силой благодати, и окончательно обособил христианское учение от иудаизма и иудействующих христиан. Был схвачен в Иерусалиме и доставлен по его просьбе в Рим, где по приговору суда обезглавлен 29 июня, в день, когда распяли апостола Петра. Четырнадцать Посланий Павла общинам и отдельным людям составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из главных текстов христианского богословия. В этих посланиях, являющихся дополнением к Евангельскому учению, Павел разъяснил учение Иисуса Христа, подтвердил необходимость совершения Таинства Евхаристии, опроверг иудеохристианство. Послания апостола Павла широко употребляются в христианском богослужении: отрывки из них читаются при совершении Божественной литургии и некоторых других богослужений, а также на различных требах. Художественно-символически изображается лысеющим и бородатым, в красно-зелёном одеянии, с мечом, которым его обезглавили или как с мечом духовным, который есть Слово Божие (Еф. 6:17), и с книгой посланий в руках. Источник

- Блог пользователя - Eduard

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 254 просмотра

Опубликовано 12 июля, 2021 - 21:10 автор Eduard

Опубликовано 12 июля, 2021 - 21:10 автор Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua