Парк имени Н. В. Гоголя в п.г.т. Диканька

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Украина›Полтавская область›Диканька

Парк имени Николая Васильевича Гоголя находится в посёлке городского типа Диканька Диканьской поселковой территориальной общины Полтавского района (до 17 июля 2020 года - Диканьский район) Полтавской области. В парке высажены много видов деревьев, среди них дуб - “Дуб Свободы”, посаженный 9 марта 1917 года в памятные Шевченковские дни. Также здесь посажены кустарники и клумбы с цветами. Дорожки покрыты тротуарной плиткой. В парке установлены фонарные столбы и лавочки, построена детская площадка. На территории парка расположены памятники Н. В. Гоголю (именем которого назван парк) и жертвам фашизма. Парк красивый и ухоженный, очень уютный, хорошее место для отдыха взрослых и детей.

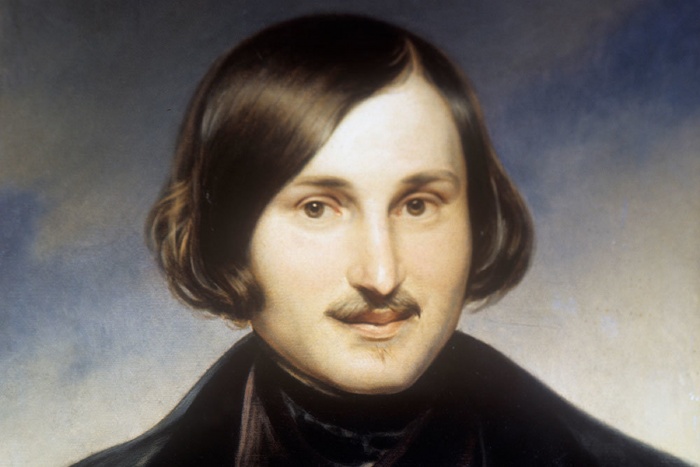

Никола́й Васи́льевич Го́голь (фамилия при рождении Яно́вский, с 1821 - Го́голь-Яно́вский; 20 марта [1 апреля] 1809, Сорочинцы, Сорочинская волость, Миргородский уезд, Полтавская губерния, Российская империя (ныне - с. Великие Сорочинцы, Великосорочинская сельская территориальная община, Миргородский район, Полтавская область, Украина) - 21 февраля [4 марта] 1852, г. Москва, Московская губерния, Российская империя (ныне - г. Москва, Российская Федерация) — русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголей-Яновских. По мнению В. Белинского и Н.Ч ернышевского, Гоголь стал основателем литературного направления - основного этапа “Натуральной школы” 40-х годов и оказал огромное влияние на русскую и мировую литературу. Влияние Гоголя на своё творчество признавали Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский, Рюноскэ Акутагава, Фланнери О’Коннор, Франц Кафка и многие другие. Николай Васильевич Яновский родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в Сорочинцах близ реки Псёл, на границе Полтавского и Миргородского уездов (Полтавская губерния). Николаем его назвали в честь Святителя Николая. Согласно семейному преданию, он происходил из старинного казацкого рода и предположительно был потомком Остапа Гоголя - гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой. Некоторые из его предков приставали и к шляхетству, и ещё дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (1738-1805), писал в официальной бумаге, что “его предки, фамилией Гоголь, польской нации”, хотя большинство биографов склонно считать, что он всё же был малороссом. Прапрадед Ян (Иван) Яковлевич, воспитанник Киевской духовной академии, “вышедши в российскую сторону”, поселился в Полтавском крае, и от него пошло прозвание “Яновских” (по другой версии они были Яновскими, так как жили в местности Янове). Получив дворянскую грамоту в 1792 году, Афанасий Демьянович сменил фамилию “Яновский” на “Гоголь-Яновский”. Согласно церковной метрике, будущий писатель при рождении всё-таки был назван Николаем Яновским. По прошению его отца Василия Афанасьевича в 1820 году Николай Яновский был признан дворянином, а в 1821 году за ним была закреплена фамилия Гоголь-Яновский. По-видимому, Николай Васильевич не знал о настоящем происхождении фамилии и впоследствии отбросил её вторую часть “Яновский”, говоря, что её поляки выдумали, оставив себе только первую - “Гоголь”. Отец писателя, родившийся в родовом имении Яновщина (ныне Гоголево), Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777-1825). Мать Гоголя, Мария Ивановна (1791-1868), рождённая Косяровская. Помимо Николая в семье было ещё одиннадцать детей. Всего было шесть мальчиков и шесть девочек. Первые два мальчика родились мёртвыми. Николай был третьим ребёнком. Четвёртым сыном был рано умерший Иван (1810-1819). Затем родилась дочь Мария (1811-1844). Все средние дети также умерли в младенчестве. Последними родились дочери Анна (1821-1893), Елизавета (в замужестве Быкова) (1823-1864) и Ольга (1825-1907). В возрасте десяти лет Гоголя отвезли в Полтаву к одному из местных учителей, для подготовки к обучению в местной гимназии; затем он поступил в Гимназию высших наук в Нежине (с мая 1821 по июнь 1828). Гоголь не был прилежным учеником, но обладал прекрасной памятью, за несколько дней готовился к экзаменам и переходил из класса в класс; он был очень слаб в языках и делал успехи только в рисовании и русской словесности. Юношеские опыты Гоголя складывались в стиле романтической риторики - не во вкусе Пушкина, которым Гоголь уже тогда восхищался, а скорее во вкусе Бестужева-Марлинского. Смерть отца в 1825 году была тяжёлым ударом для всей семьи. Похоронили его в родной Яновщине. Заботы о делах ложатся теперь и на Гоголя; он даёт советы, успокаивает мать, должен думать о будущем устройстве своих собственных дел. Мать боготворит своего сына Николая, считает его гениальным, она отдаёт ему последнее из своих скудных средств для обеспечения его нежинской, а впоследствии петербургской жизни. Николай также всю жизнь платил ей горячей сыновней любовью, однако полного понимания и доверительных отношений между ними не существовало. В декабре 1828 года Гоголь переехал в Санкт-Петербург. Здесь впервые ждало его жестокое разочарование: скромные средства оказались в большом городе совершенно недостаточными, а блестящие надежды не осуществлялись так скоро, как он ожидал. В запасе у него были сила характера и практическая предприимчивость: он пробовал поступить на сцену, стать чиновником, отдаться литературе. Несмотря на его многочисленные попытки, в актёры его так и не приняли. В конце 1829 года Гоголь поступил помощником столоначальника 1-го стола 2-го отделения департамента уделов Министерства уделов, при этом был пожалован самым младшим чином по Табели о рангах - коллежского регистратора; прослужил полтора года. Чиновником он был плохим. Служба его была настолько бессодержательна и монотонна, что стала ему невыносима. Литературное поприще стало единственной возможностью его самовыражения. В Петербурге он первое время держался общества земляков, состоявшего отчасти из прежних товарищей. В 1829 году он издал под псевдонимом “В. Алов” романтическую идиллию “Ганц Кюхельгартен”, которая была написана ещё в Нежине (он сам пометил её 1827 годом) и герою которой приданы те идеальные мечты и стремления, какими он был исполнен в последние годы нежинской жизни. Вскоре по выходе книжки в свет он сам уничтожил её тираж, когда критика отнеслась неблагосклонно к его произведению. В беспокойном искании жизненного дела Гоголь в это время отправился за границу, морем в Любек, но через месяц вернулся опять в Петербург (сентябрь 1829) и попал на службу в III Отделение благодаря протекции Фаддея Булгарина. Впрочем, пребывание его там было непродолжительным. Впереди его ждала служба в департаменте уделов (апрель 1830), где он оставался до 1832 года. В 1830 году завязываются первые литературные знакомства: Орест Сомов, барон Дельвиг, Пётр Плетнёв. В 1831 году происходит сближение с кругом В. А. Жуковского и А. С. Пушкина, что оказало решительное влияние на его дальнейшую судьбу и на его литературную деятельность. Он уже принимал некоторое участие в изданиях того времени: в начале 1830 года в “Отечественных записках” Свиньина был напечатан (с правками редакции) “Вечер накануне Ивана Купала”; в то же время (1829) были начаты или написаны “Сорочинская ярмарка” и “Майская ночь”. Другие сочинения Гоголь печатал тогда в изданиях барона Дельвига “Литературная газета” и “Северные цветы”, где была помещена глава из исторического романа “Гетьман”. Быть может, Дельвиг рекомендовал его Жуковскому, который принял Гоголя с большим радушием: по-видимому, между ними с первого раза сказалось взаимное сочувствие людей, родственных по любви к искусству, по религиозности, склонной к мистицизму, - после они сблизились очень тесно. У Жуковского Гоголь встречал избранный круг, частью литературный, частью аристократический; в последнем у него вскоре завязались отношения, сыгравшие в будущем немалую роль в его жизни, например, с Виельгорскими; у Балабиных он встретился с блестящей фрейлиной Александрой Росетти (впоследствии Смирновой). Жуковский сдал молодого человека на руки Плетнёву с просьбой его пристроить, и действительно, в феврале 1831 года Плетнёв рекомендовал Гоголя на должность учителя в Патриотическом институте, где сам был инспектором и предоставил ему возможность вести частные занятия у Лонгиновых, Балабиных, Васильчиковых. Узнав ближе Гоголя, Плетнёв ждал случая “подвести его под благословение Пушкина”: это случилось в мае того же года. После небольших трудов, его первым крупным литературным делом, положившим начало его славе, были “Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком”, вышедшие в Петербурге в 1831 и 1832 годах, двумя частями (в первой были помещены “Сорочинская ярмарка”, “Вечер накануне Ивана Купала”, “Майская ночь, или утопленница”, “Пропавшая грамота”; во второй – “Ночь перед Рождеством”, “Страшная месть, старинная быль”, ‘Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка”, “Заколдованное место”). Эти рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина. Следующими сборниками были сначала “Арабески”, потом “Миргород”, оба вышедшие в 1835 году и составленные частично из статей, опубликованных в 1830-1834 годах, а частично из новых произведений, публиковавшихся впервые. Вот когда литературная слава Гоголя стала бесспорной. В 1832 году он впервые был на родине после окончания курса в Нежине. Путь лежал через Москву, где он познакомился с людьми, которые стали потом его более или менее близкими друзьями: с Михаилом Погодиным, Михаилом Максимовичем, Михаилом Щепкиным, Сергеем Аксаковым. Украинская жизнь в это время доставляла материал для его фантазии, но настроение было иное: в повестях “Миргорода” постоянно звучит эта грустная нота, доходящая до высокого пафоса. Вернувшись в Петербург, Гоголь усиленно работал над своими произведениями: это была вообще самая активная пора его творческой деятельности; он продолжал, вместе с тем, строить жизненные планы. С конца 1833 года он мечтал занять кафедру истории Киевского университета. Однако кафедра истории была отдана другому лицу; но зато вскоре, благодаря влиянию его высоких литературных друзей, ему предложена была такая же кафедра в Петербургском университете. Он действительно занял эту кафедру; несколько раз ему удалось прочесть эффектную лекцию, но затем задача оказалась ему не по силам, и он сам отказался от профессуры в 1835 году. В 1834 году он написал несколько статей по истории западного и восточного средневековья. В 1832 году его работа несколько приостановилась из-за домашних и личных хлопот. Но уже в 1833 году он снова усиленно работает, и результатом этих годов были два упомянутые сборника. Сначала вышли “Арабески” (две части, СПб., 1835), где было помещено несколько статей популярно-научного содержания по истории и искусству (“Скульптура, живопись и музыка”; “Несколько слов о Пушкине”; “Об архитектуре”; “О преподавании всеобщей истории”; “Взгляд на составление Малороссии”; “О малороссийских песнях” и пр.), но вместе с тем и новые повести “Портрет”, “Невский проспект” и “Записки сумасшедшего”. Потом в том же году вышел “Миргород” - повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки” (две части, СПб., 1835). Здесь помещён был целый ряд произведений, в которых раскрывались новые поразительные черты таланта Гоголя. В первой части “Миргорода” появились “Старосветские помещики” и “Тарас Бульба”; во второй – “Вий” и “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Впоследствии (1842) “Тарас Бульба” был полностью переработан Гоголем. Будучи профессиональным историком, Гоголь использовал фактические материалы для построения сюжета и разработки характерных персонажей романа. События, лёгшие в основу романа - крестьянско-казацкие восстания 1637-1638 годов, предводительствуемые Гуней и Острянином. К началу тридцатых годов относятся замыслы и некоторых других произведений Гоголя, таких как знаменитая “Шинель”, “Коляска”, может быть, “Портрет” в его переделанной редакции; эти произведения явились в “Современнике” Пушкина (1836) и Плетнёва (1842) и в первом собрании сочинений (1842); к более позднему пребыванию в Италии относится “Рим” в “Москвитянине” Погодина (1842). К 1834 году относят первый замысел “Ревизора”. Основной сюжет “Ревизора”, как позднее и сюжет “Мёртвых душ”, был сообщён Гоголю Пушкиным. Всё создание, начиная от плана и до последних частностей, было плодом собственного творчества Гоголя. “Ревизор” вызвал бесконечную работу определения плана и деталей исполнения; существует целый ряд набросков, в целом и частями, и первая печатная форма комедии явилась в 1836 году. В “Театральном разъезде после представления новой комедии”, он, с одной стороны, передал то впечатление, какое произвёл “Ревизор” в различных слоях общества, а с другой - высказал свои собственные мысли о великом значении театра и художественной правды. Первые драматические планы явились Гоголю ещё раньше “Ревизора”. В 1833 году он поглощён был комедией “Владимир 3-й степени”; она не была им докончена, но материал её послужил для нескольких драматических эпизодов, как «Утро делового человека», “Тяжба”, “Лакейская” и “Отрывок”. Первая из этих пьес явилась в “Современнике” Пушкина (1836), остальные - в первом собрании его сочинений (1842). В том же собрании явились в первый раз “Женитьба”, наброски которой относятся к тому же 1833 году, и “Игроки”, задуманные в половине 1830-х годов. Утомлённый творческим напряжением последних лет и нравственными тревогами, каких стоил ему “Ревизор”, Гоголь решил отдохнуть от работы, уехав в путешествие за границу. В июне 1836 года Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл с перерывами около десяти лет. За границей он жил в Германии, Швейцарии, зиму провёл с А. Данилевским в Париже, где встретился и особенно сблизился с А. О. Смирновой и где его застало известие о смерти Пушкина, страшно его поразившее. В марте 1837 года он был в Риме, который чрезвычайно ему полюбился и стал для него как бы второй родиной. Европейская политическая и общественная жизнь всегда оставалась чужда и совсем незнакома Гоголю; его привлекала природа и произведения искусства, а Рим в то время представлял именно эти интересы. Гоголь изучал памятники древности, картинные галереи, посещал мастерские художников, любовался народной жизнью и любил показывать Рим, “угощать” им приезжих русских знакомых и приятелей. Но в Риме он и усиленно работал: главным предметом этой работы были “Мёртвые души”, задуманные ещё в Петербурге в 1835 году; здесь же, в Риме закончил он “Шинель”, писал повесть “Анунциата”, переделанную потом в “Рим”, писал трагедию из быта запорожцев, которую, впрочем, после нескольких переделок уничтожил. Осенью 1839 года он вместе с Погодиным отправился в Россию, в Москву, где его встретили Аксаковы, восторженно относившиеся к таланту писателя. Потом он поехал в Петербург, где ему надо было взять сестёр из института; затем опять вернулся в Москву; в Петербурге и в Москве он читал ближайшим друзьям законченные главы “Мёртвых душ”. Устроив свои дела, Гоголь опять отправился за границу, в любимый Рим; друзьям он обещал вернуться через год и привезти готовый первый том “Мёртвых душ”. К лету 1841 года первый том был готов. Она вышла в свет в Москве (“Похождения Чичикова или Мёртвые души, поэма Н. Гоголь”, М., 1842). В июне Гоголь опять уехал за границу. Это последнее пребывание за границей стало окончательным переломом в душевном состоянии Гоголя. Он жил то в Риме, то в Германии, во Франкфурте, Дюссельдорфе, то в Ницце, то в Париже, то в Остенде, часто в кружке своих ближайших друзей - Жуковского, Смирновой, Виельгорских, Толстых, и в нём всё сильнее развивалось то религиозно-пророческое направление. Несколько раз пришлось ему перенести тяжёлые болезни, которые ещё больше увеличивали его религиозное настроение. Смерть в отрочестве его младшего брата Ивана, безвременная кончина отца наложили отпечаток на его душевное состояние. Работа над продолжением “Мёртвых душ” не клеилась, и писатель испытывал мучительные сомнения в том, что ему удастся довести задуманное произведение до конца. Летом 1845 года его настигает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись второго тома “Мёртвых душ”. В ознаменование избавления от смерти Гоголь решает уйти в монастырь и стать монахом, но монашество не состоялось. Зато его уму представилось новое содержание книги, просветлённое и очищенное; ему казалось, что он понял, как надо писать, чтобы “устремить всё общество к прекрасному”. Он решает служить Богу на поприще литературы. Началась новая работа, а тем временем его заняла другая мысль: ему скорее хотелось сказать обществу то, что он считал для него полезным, и он решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе своего нового настроения и поручает издать эту книгу Плетнёву. Это были “Выбранные места из переписки с друзьями” (СПб., 1847). Большая часть писем, составляющих эту книгу, относится к 1845 и 1846 годам, той поре, когда религиозное настроение Гоголя достигло своего высшего развития. Поэтому на долгие годы предметом его изучения становятся труды отцов Церкви. Но, не примкнув ни к западникам, ни к славянофилам, Гоголь остановился на полпути, не примкнув целиком и к духовной литературе - Серафиму Саровскому, Игнатию (Брянчанинову) и другим. В конце 1847 года он переехал в Неаполь, и в начале 1848 года отплыл в Палестину, откуда через Константинополь и Одессу вернулся окончательно в Россию. Он пробыл конец весны и лето в деревне у матери, а 1 (13) сентября переехал в Москву; лето 1849 года проводил у Смирновой в деревне и в Калуге, где муж Смирновой был губернатором; лето 1850 года прожил опять в своей семье; потом жил некоторое время в Одессе, был ещё раз дома, а с осени 1851 года поселился в Москве, где жил в доме своего друга графа Александра Петровича Толстого (№ 7 на Никитском бульваре). Он продолжал работать над вторым томом “Мёртвых душ” и читал отрывки из него у Аксаковых, но в нём продолжалась та же мучительная борьба между художником и христианином, которая шла в нём с начала сороковых годов. По своему обыкновению, он много раз переделывал написанное, вероятно, поддаваясь то одному, то другому настроению. Между тем его здоровье всё более слабело; в январе 1852 года его поразила смерть жены А. С. Хомякова - Екатерины Михайловны, которая была сестрой его друга Н. М. Языкова; им овладел страх смерти; он бросил литературные занятия, стал говеть на масленице; однажды, когда он проводил ночь в молитве, ему послышались голоса, говорившие, что он скоро умрёт. С конца января 1852 года в доме графа Александра Толстого гостил ржевский протоиерей Матфей Константиновский, с которым Гоголь познакомился в 1849 году, а до того был знаком по переписке. Между ними происходили сложные, подчас резкие беседы, основным содержанием которых было недостаточное смирение и благочестие Гоголя, например, требование отца Матфея: “Отрекись от Пушкина”. Гоголь предложил ему прочесть беловой вариант второй части “Мёртвых душ” для ознакомления - с тем, чтобы выслушать его мнение, но получил отказ священника. Гоголь настаивал на своём, пока тот не взял тетради с рукописью для прочтения. Протоиерей Матфей стал единственным прижизненным читателем рукописи 2-й части. Возвращая её автору, он высказался против опубликования ряда глав, “даже просил уничтожить” их (ранее он также давал отрицательный отзыв на “Выбранные места …”, назвав книгу “вредной”). Смерть Хомяковой, осуждение Константиновского и, возможно, иные причины убедили Гоголя отказаться от творчества и начать говеть за неделю до Великого поста. 5 февраля он провожает Константиновского и с того дня почти ничего не ест. 10 февраля он вручил графу А. Толстому портфель с рукописями для передачи митрополиту Московскому Филарету, но граф отказался от этого поручения, чтобы не усугубить Гоголя в мрачных мыслях. Гоголь перестаёт выезжать из дому. В 3 часа ночи с понедельника на вторник 11-12 февраля 1852 года, то есть в великое повечерие понедельника первой седмицы Великого поста, Гоголь разбудил слугу Семёна, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него связку тетрадей, Гоголь положил их в камин и сжёг. Наутро он рассказал графу Толстому, что хотел сжечь только некоторые вещи, заранее на то приготовленные, а сжёг всё под влиянием злого духа. Гоголь, несмотря на увещевания друзей, продолжал строго соблюдать пост; 18 февраля слёг в постель и совсем перестал есть. Всё это время друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от помощи, внутренне готовясь к смерти. 20 февраля врачебный консилиум (профессор А. Е. Эвениус, профессор С. И. Клименков, доктор К. И. Сокологорский, доктор А. Т. Тарасенков, профессор И. В. Варвинский, профессор А. А. Альфонский, профессор А. И. Овер) решается на принудительное лечение Гоголя. Результатом его явилось окончательное истощение и утрата сил; вечером того же дня писатель впал в беспамятство. Николай Васильевич Гоголь скончался утром в четверг 21 февраля 1852 года, не дожив месяца до своего 43-летия. Источник Источник

Парк (от средневекового лат. Parricus - “отгороженное место”) — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами. Предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности. Как правило, парки содержатся государством (чистка водоёмов, уборка территории, оформление деревьев и кустарников) и предоставляются для отдыха всем желающим. Источник

- Блог пользователя - Eduard

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 454 просмотра

Опубликовано 10 августа, 2021 - 21:10 автор Eduard

Опубликовано 10 августа, 2021 - 21:10 автор Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua