Дом фабриканта Ермолаева-Зверева (разрушен) в г. Тула

Оцінка: 0 / 0 учасників / 0 рекомендації / (+0) (-0) якість

- Російська Федерація›Тульская область›Тула

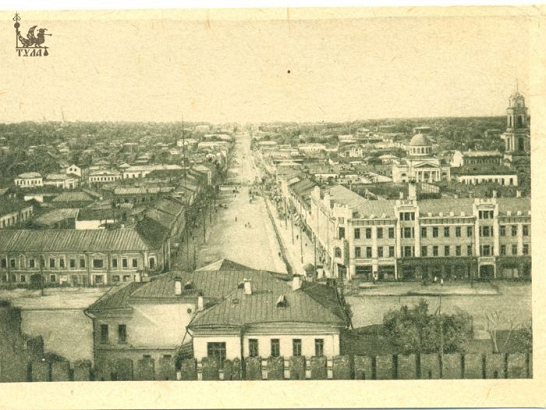

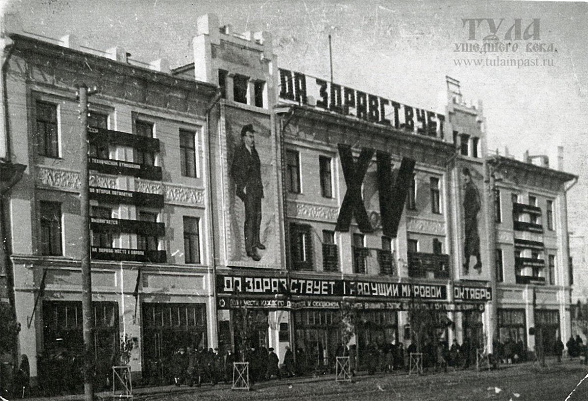

Дом фабриканта Ермолаева-Зверева (Дом губкома партии и губисполкома, председателем которого был Г. Н. Каминский) находился на месте сквера возле здания областной и городской администраций по проспекту Ленина (ранее - улица Киевская), 2 в Центральном территориальном округе (районе) города Тула городского округа город Тула Тульской области. Трёхэтажное здание в стиле “модерн” было построено в 1909 году на пересечении улиц Лопатинской (ныне - улица Менделеевская) и Киевской (ныне - проспект Ленина) тульским фабрикантом Ермолаевым-Зверевым. Здание выглядит тяжеловесно, по-купечески добротно, однако в его отделке использованы элементы популярного в те годы стиля модерн - фигурные кованые кронштейны, поддерживающие карниз, и богато украшенные лепниной фризы. Эркер являлся одним из средств дополнительного доступа естественного света и увеличения периода освещения квартир солнцем. Он увеличивал площадь помещения и стирал грань между внутренним пространством и улицей. Со времени постройки и вплоть до революции 1917 года его арендовали: дирекция народных училищ, отделение тульского Дворянского земельного банка и Крестьянского поземельного банка, многочисленные конторы, квартиры, мануфактурный магазин и даже гостиница “Петербургская”. Первый этаж здания занимали конторы и магазины. В правом крыле, по улице Лопатинской (Менделеевской), находился магазин, принадлежавший знаменитому тульскому кондитеру В. Е. Серикову, основателю фабрики, которая ныне называется “Старая Тула”. После 1917 года здание занимали исполкомы: губернский, окружной, городской, областной. Некоторое время здесь размещались редакции газет - “Известия тульского губисполкома”, “Коммунар”, “Деревенская беднота”, а также первая детская библиотека. В советское время такие здания не жаловали, для них был даже изобретён полупрезрительный термин “купеческий модерн”. Дом, по представлениям тех лет, не считался памятником архитектуры, поэтому к 1960-м годам в процессе ремонтов утратил значительную часть лепнины, в частности, дату постройки “1909” в прямоугольном картуше. С 1959 года по 1985 год в здании находился Тульский Музей оружия. Генеральный план 1971 года, которым предусматривалась практически полная ликвидация исторической застройки центра Тулы в пределах улиц Советской, Революции и Тургеневской. Исключение было сделано лишь для некоторых строений, например, Успенского и Преображенского храмов. В конце 1985 года здание дома Ермолаева-Зверева, рядом с которым уже высилась громада “белого дома”, было снесено, не спасла и мемориальная доска в память о том, что здесь работал Григорий Каминский. В настоящее время на месте здания расположен сквер возле здания областной и городской администраций. Дом губкома партии и губисполкома, председателем которого был Г. Н. Каминский (Дом фабриканта Ермолаева-Зверева) в городе Тула являлся памятником истории и объектом культурного наследия. Утрачен. Объекту присвоен № 7100027000 в списках Викигида культурного наследия России. Поставлен на учёт под государственную охрану решением исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 9 апреля 1969 года № 6-294: “Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учёта памятников истории и культуры”. Источник#mce_temp_url# Источник#mce_temp_url# Источник#mce_temp_url# Источник#mce_temp_url#

Ермолаевы (Ермолаевы-Зверевы) — тульские купцы, торговая династия XIX века. Родоначальник купеческого рода Ермолаевых был богатый тульский купец Александр Иванович Ермолаев. В 1819 году накопленный им капитал позволил стать купцом 3-й гильдии вместе с детьми Иваном и Никитой и внуками Тимофеем, Александром (1806 - около 1864), Степаном Ивановичем и Николаем Никитичем (1814 - ?). Более известна ветвь Александра Ивановича Ермолаева и его супруги Серафимы Андреевны, в девичестве предположительно Зверевой. Супруги и их потомки часто именовались как Ермолаевы-Зверевы. Их сын Степан Александрович (1834 - не ранее 1904), его супруга Авдотья (Евдокия) Николаевна (1836 - ?) и дети Александр (1857 - ?), Николай (1863 или 1864 - ?) и Сергей (1868 или 1869 - ?) снискали славу крупнейших тульских благотворителей рубежа XIX-XX веков. В 1850-1880 годах им принадлежали две, затем семь лавок (магазинов) в старом гостином дворе у кремля. До 1863 года Ермолаевы состояли в 3-й гильдии (для мелочного и розничного торга внутри своей местности); затем объявляли капиталы по 2-й гильдии, что давало им право розничной торговли. Лишь 24 декабря 1899 года С. А. Ермолаев записал семейство в 1-ю гильдию купечества, что свидетельствовало об увеличении торговых оборотов – теперь не только розницы, но и опта через торговый дом Ермолаевых. Тогда же Ермолаевы открыли несколько магазинов колониальных, галантерейных и мануфактурных товаров в новых городских торговых рядах на улице Посольской. Доходы с торговых операций позволили Ермолаевым обзавестись большим количеством недвижимости в Туле. Родовое гнездо располагалось недалеко от Троицкой церкви, где на одноименной улице в 2-этажном каменном доме до 1917 года жили Ермолаевы. Дом наследовал Н. С. Ермолаев. В 1909 году здание оценивалось в 5410 рублей. Имелось у Ермолаевых ещё два больших усадебных места на Киевской улице (Усадьба Ермолаева-Зверева и Дом фабриканта Ермолаева-Зверева (снесён)). Оба здания в 1909 году оценивались в 16210 рублей. Ермолаевы были крупными благотворителями и живо откликались на общественные инициативы. В 1859 году супруги Серафима Андреевна и Александр Иванович Ермолаевы-Зверевы наряду с семьей губернатора П. М. Дарагана названы в списке тех, кто согласился с предложением губернатора “заменить визиты приличия в дни празднования Рождества Христова и Нового года пожертвованием в пользу бедных города Тулы”. Их дед А. И. Ермолаев пожертвовал 1 тысячу 200 рублей на Богоявленский собор Тульского кремля, 500 рублей - на больницу Общества тульских врачей. Их отец С. А. Ермолаев в 1878 году был среди основателей благотворительного общества “Милосердие”; в память о своих родителях и жене учредил три стипендии по 1 тысячи 500 рублей для содержания трёх человек в богадельне купеческого общества за Киевской заставой: по имени Александра, Евдокии и Серафимы Ермолаевых. Николай и Сергей Ермолаевы внесли в капитал богадельни 2 тысячи рублей. В 1904 году братья Ермолаевы купили здание на Арсенальной площади и открыли здесь приют для мальчиков-сирот школьного возраста с переплётной мастерской имени С. А. и Е. Н. Ермолаевых. В начачале XX века на средства Ермолаевых был открыт приют для детей, “взятых от родителей, преданных пьянству”, на улице Ново-Павшинской. 5 февраля 1906 года в Туле на улице Петровской (ныне улица Энгельса) был освящён храм во имя преподобного Серафима Саровского, построенный на средства братьев Ермолаевых. Эта церковь стала центром целого комплекса благотворительных городских учреждений, созданных в 1900-1906 годах на средства, выделенные Тульскому городскому попечительству из городской казны и благотворителями, в том числе братьями Ермолаевыми. Здесь располагались убежище для неизлечимо больных стариков и старух; приют для детей “брошенных и беспризорных”; “приют для нищенствующих детей, взятых сюда с улицы”. Братья Ермолаевы не только деньгами и имуществом участвовали в благотворительности. С 1900 по 1917 годы Сергей Степанович был товарищем председателя городского попечительства о бедных, Николай Степанович - казначеем попечительства Дома призрения бедных в Туле, с 1905 года - церковным старостой церкви во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости при Доме призрения бедных на Грязевской улице на берегу Упы. Оба брата входили в состав попечительства тульских детских приютов, были причастны к открытию Тульского коммерческого училища, работали в попечительском совете училища; кроме того, входили в состав попечительств 1-й и 2-й женских гимназий, гимназии Жесмин и Тульской мужской классической гимназии. С 1907 года С. С. Ермолаев был попечителем приюта и других учреждений митрополита Сергия в Туле у Московской заставы: общая сумма пожертвований братьев на приют и храм составила 108 тыс. рублей. “За заслуги по духовному ведомству” братья Ермолаевы были награждены орденами святого Станислава 3-й степени. Николай Никитич Ермолаев в 1841-1842 годах был тульским купеческим старостой, в 1847-1850 годах – гласным Тульской городской думы. А. И. Ермолаев в 1850-е годы был почётным старшиной Дома призрения бедных: занятие этой должности предполагало ежегодное внесение 300 рублей на счёт благотворительного учреждения и освобождало от обязанности участвовать в общественных выборах. В 1864 году А. И. Ермолаев стал городским гласным и баллотировался в главы города, но уступил С. Т. Красноглазову, избранному при голосовании 10 декабря 1864 года. Гласными городской думы были и С. А. Ермолаев (1868-1893) и его сын Сергей Степанович, ставший в 1897 году самым молодым гласным - в 30 лет (отец впервые был избран в 36-летнем возрасте). С 1905 по 1917 годы среди думских гласных уже оба брата Ермолаевых - Сергей и Николай. Известно, что С. С. Ермолаев придерживался прогрессивных взглядов, состоял членом партии 17 октября. С 1912 года С. С. Ермолаев постоянно жил в Москве, сохранив все посты в Туле. В апреле 1912 года вошёл в состав Московского комитета прогрессистов вместе с С. Н. Третьяковым и братьями Рябушинскими. Причём даже отличавшийся крайне прогрессивными убеждениями губернатор Д. Д. Кобеко в 1909 году согласился с избранием С. С. Ермолаева членом губернского по земским делам и городским делам присутствия на четырехлетие 1909-1913 годов. Источник#mce_temp_url# Источник#mce_temp_url#

Григорий Наумович Каминский (Гофман; 20 октября (1 ноября) 1895 года, г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Росийская империя (ныне - г. Днепр, Днепровская городская община, Днепровский район, Днепропетровская область, Украина) - 10 февраля 1938 года, г. Москва, РСФСР, СССР (ныне - г. Москва, Российская Федерация)) — участник революционного движения в России, советский государственный и общественный деятель, один из организаторов советского здравоохранения. Член РСДРП(б) с 1913 года, кандидат в члены ЦК (1925-1937). Член ВЦИК (с 1934 года), ЦИК СССР (3-7-го созывов, кандидат в члены 1-2-го). Родился в семье рабочего-кузнеца Наума Александровича, еврей. С 19?? года жил у дяди-сапожника в Минске. Окончил фабричную школу и с золотой медалью гимназию в Минске. С 1915 года студент медицинского факультета Московского университета (отучился только два курса), избирался в старостат. Активный участник революционного движения, за революционную деятельность подвергался преследованиям и арестовывался. С 1913 года член РСДРП(б). В 1917 году член Московского областного бюро РСДРП(б), в марте направлен в Тулу. Избирался членом Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов, гласным Тульской городской думы и в члены Учредительного собрания; один из организаторов, секретарь и после председатель Тульского горкомитета РСДРП(б), в октябре-декабре возглавлял губернский Военно-революционный комитет. Делегат VI съезда РСДРП от Тульской организации РСДРП(б). Являлся руководителем газет Тульщины, в частности организатором и первым редактором (1918-1920) Тульской губернской газеты “Коммунар”. В 1918-1920 годах председатель исполнительного комитета Тульского губернского Совета и некоторое время одновременно председатель губернского комитета партии. В августе-декабре 1919 года председатель губернского военно-революционного комитета. Во время борьбы с войсками генерала А. И. Деникина в 1919 году с августа член Реввоенсовета Тульского укреплённого района Южного фронта, в ноябре-декабре член Реввоенсовета 2-й (Запасной) армии (формировавшейся в Тульской губернии). В 1920 году направлен ЦК партии в Азербайджан. В 1920-1921 годах ответственный секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, некоторое время член Бюро ЦК КП(б) Азербайджана. В августе 1921 года председатель Бакинского совета рабочих и красноармейских депутатов. В 1922 году председатель правления “Хлебоцентра”, в 1922-23 годах председатель ЦК Всероссийского профсоюза работников земли и леса “Всеработземлес”. В 1923-29 годах заместитель председателя правления Союза сельскохозяйственной кооперации. В 1928-29 годах председатель Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр). На этих должностях являлся одним из руководителей коллективизации. С января по август 1930 года заведующий отделом агитации и массовых кампаний ЦК ВКП(б). С 1930 года секретарь Московского горкома партии, в 1932-1934 годах председатель Московского областного исполнительного комитета. 26 января-10 февраля 1934 года делегат XVII съезда ВКП(б) с решающим голосом от Московской парторганизации. С февраля 1934 года по 15 марта 1937 года возглавлял Наркомат здравоохранения РСФСР и одновременно с 1935 года главный санитарный инспектор СССР, а с 20 июля 1936 года по 25 июня 1937 года также возглавлял и Наркомат здравоохранения СССР. Вместе с Н. А. Семашко являлся основоположником профилактического направления советской медицины. Среди медиков поддерживал близкие отношения с И. П. Павловым, С. Г. Левитом и другими. Важная инициатива Г. Н. Каминского была связана с проектом постановления “О состоянии медико-санитарной сети на селе”. В конце 1934 года была создана специальная сельская комиссия, задачами которой стали обеспечение постоянной связи с сельской участковой сетью, контроль за выполнением мероприятий по улучшению медико-санитарного обслуживания сельского населения. А в феврале 1935 года был утвержден “Типовой устав сельскохозяйственной артели”, предусматривающий организацию колхозных яслей и детских площадок, заботу о здоровье рожениц и другие мероприятия по санитарному благоустройству села. 9 марта 1936 года на заседании Политбюро ЦК было принято постановление о создании комиссии по разработке закона о запрещении абортов, помощи роженицам и расширении сети детских яслей и детских домов. Григорий Каминский представил обширный список медицинских состояний, дающих право на легальные аборты, чтобы обеспечить более широкий доступ к безопасным абортам и сократить криминальные. Это вызвало неодобрение И. В. Сталина. Под руководством Каминского осуществлялись мероприятия, предусмотренные постановлениями ЦИК СССР от 3 сентября 1934 года “О подготовке врачей”, СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4 марта 1935 года “О повышении заработной платы медицинским работникам и об увеличении ассигнований на здравоохранение”, СНК СССР № 1649 от 8 сентября 1936 года “О подготовке средних медицинских, зубоврачебных и фармацевтических кадров”. 23 июня 1936 года постановлением ЦИК СССР имя Г. Н. Каминского было присвоено Свердловскому медицинскому институту; его имя также носили некоторые другие учреждения. Являлся одним из обличителей А. И. Рыкова по обвинению в 1936 году в подготовке теракта против Сталина в апреле 1932 года. Был в числе подписавших официальное медицинское заключение 17 февраля 1937 года о смерти (от паралича сердца) Г. К. Орджоникидзе. Арестован после своего выступления на Пленуме ЦК в тот же день 25 июня 1937 года. 26 июня было принято постановление пленума: “Исключить Каминского, как не заслуживающего доверия, из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и из партии”. 8 февраля 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 УК РСФСР приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 10 февраля 1938 года, захоронен на Коммунарке. Посмертно реабилитирован 2 марта 1955 года Военной коллегией Верховного суда СССР. Имя Г. Н. Каминского носит одна из улиц Тулы. Источник#mce_temp_url#

- блоґ Eduard

- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб додати коментар

- 65 переглядів

Додано 22 Червень, 2025 - 17:10 автор: Eduard

Додано 22 Червень, 2025 - 17:10 автор: Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua