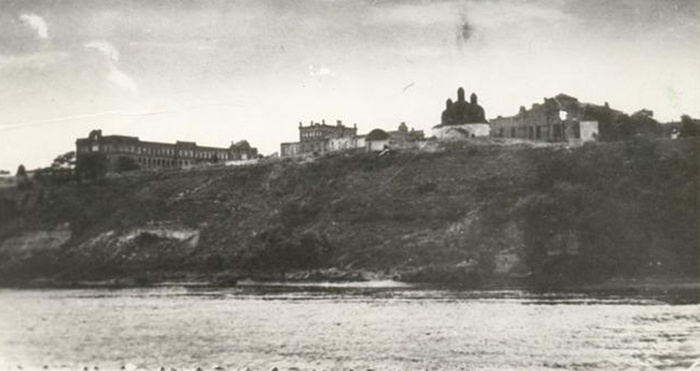

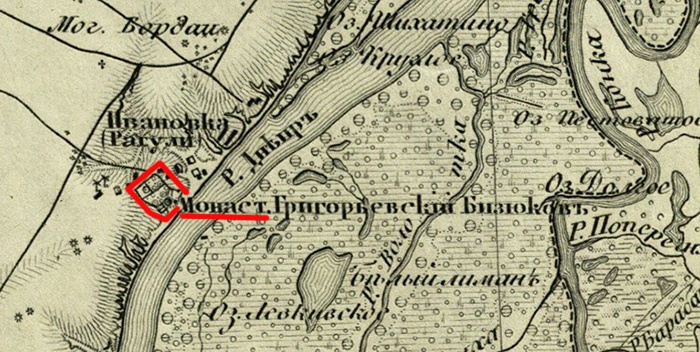

Свято-Григорьевский Бизюков мужской монастырь на реке Днепр

Ocena: +5 / 1 participant / 1 zalecenie / (+0) (-0) jakość

- Ukraina›Chersoński obwód›Червоний Маяк

Свято-Григорьевский Бизюков мужской монастырь на реке Днепр

на карте 19 века

Свято-Григорьевский Бизюков мужской монастырь, оплот Православия на юге Российской империи, занимавший в начале XX столетия в духовном плане второе место после Киево-Печерской лавры, расположен на территории нынешнего села Красный Маяк Бериславского района Херсонской области.

Почти полтора столетия служил он Православию, сияя светом Христовой Истины. Неоценимо духовное наследие монастыря. Славна и трагична его история, а начиналась она в двух разных местах и в разное время.

В царствование Екатерины Великой земли от Днепра до Южного Буга получают название Новороссия. В ее состав входили Екатеринославская, Херсонская, Таврическая, частично Полтавская и Харьковская губернии.

Вот как описывает место, где было положено начало Григорьевской обители, летописец монастыря Н.Ф.Ногачевский «Если мы унесемся мыслию за 150 лет до нашего времени, то увидим на расстоянии 16 верст от турецкого Кизикермена – ныне города Берислава, вверх по течению Днепра, с правой его стороны, удивительно глубокую балку, носящую название «Пропасной». …Пропасная балка была сплошь покрыта густым лесом и кустарниками; человеку только с трудом удавалось пройти среди этой дикой растительности. Здесь был притон разбойников и воров, а главное - запорожских шаек, не желавших подчиняться кошевому. Цель, для которой предназначались эти подземные жилища, была: прятать свою добычу, пиршествовать и укрываться от преследований со стороны разъездов и казачьих отрядов кошевого».

На краю той самой балки, на скале, стоял «Запорожский городок» – бывшая турецкая крепость, окруженная высоким земляным валом.

«Тут именно (в самой крепости) в 1782 г. возникло Софрониевское подворье, впоследствии переименованное в Григорьевский Бизюков монастырь. С этих пор в означенной местности настала тишина и спокойствие, ибо все шайки разбойников и хищных запорожцев скрылись, а с ними исчезли и их зверские деяния».

Основание Софрониевского подворья связано с именем архимандрита Феодосия. Он обратился к князю Г.А.Потемкину с просьбой о выделении ему участка земли в Херсонской губернии для устройства монастырского подворья с церковью. Прошение было удовлетворено. «…ему отвели в 1872 г. 23 мая, по указу Новороссийской Губернской Канцелярии, в Кизикирменском уезде, при реке Днепр, с правой стороны Пропасной балки, 3 245 десятин земли, а сверх того, лежащие против сей дачи, за Днепром, плавни до реки Конки, заключающие в себе более 2 000 десятин…». Здесь были построены несколько келий для монахов и часовня.

Новые поселенцы с большим успехом хозяйничали на дарственной земле. Здесь сооружается первая деревянная церковь во имя священномученика Григория, просветителя Великой Армении. В устроении этого богоугодного дела самое непосредственное участие вновь принимает Потемкин. Церковь освящена во имя его небесного покровителя – в знак благодарности и глубокого уважения старца Феодосия к светлейшему князю.

Вскоре церковь за неудобностью места переносится на противоположную, левую сторону балки. Более прочная, с каменными стенами, она простояла до времен послереволюционных гонений на православие и была разрушена около 1969 года. По преданию, средства на ее строительство были получены частично от запорожских казаков.

В начале XIX века пустынь уже носит название Новогригорьевской. Вокруг осваивались и заселялись новые земли. Но не было тут ни одного мужского монастыря.

В ту пору в далекой Смоленской губернии пришел в упадок монастырь, основанный в 1621-1643 гг. боярами Салтыковыми в селе Бизюково, в окрестности г. Дорогобужа.

Боярин Федор Салтыков был человеком большой набожности и благочестивый. Впоследствии он передал все свое имение с крестьянами в вечное владение монастырю и принял постриг с именем Сергий. Монастырь был первоклассный, ставропигиальный. Долгие годы он являлся духовной крепостью Православия во времена Польско-Литовского порабощения, ограждая христиан-славян от насаждения католицизма и унии на этих землях, а после изгнания польско-литовских князей утратил свое значение. С возвращением области Москве после войны 1654 г. окончилась польско-литовская эпоха монастыря, и он оказался в пределах Московского государства. За свою более чем 150-летнию историю смоленский Бизюков монастырь прошёл периоды расцвета и упадка.

4 декабря 1803 года Указом Императора Александра I Новогригорьевская пустынь обращается во второклассный штатный Григорьевский Бизюков мужской монастырь, а ставропигиальный Бизюков монастырь на Смоленщине упраздняется. Положенная на него штатная сумма обращается на содержание Григорьевского монастыря.

С 18 декабря 1863 года установлено архиерейское настоятельство монастыря. Для местного управления утверждается наместничество. Тогда же первый наместник архимандрит Димитрий устроил новый каменный архиерейский дом с домовой церковью. В 1881-1885 годах наместником монастыря являлся архимандрит Нектарий из Киево-Печерской лавры. Он учредил Братский совет обители.

Во все последующие времена тут возрастали и духовно образовывались будущие настоятели, архипастыри, ректоры семинарий и училищ. Являл монастырь своих старцев и схимников. Здесь творилась Иисусова молитва. В уединенных скитских пещерах вдоль Днепра селились монахи-аскеты.

К концу XIX столетия монастырь имел на своей территории собор Вознесения Господня и пять церквей: Григорьевскую, Спасскую, Пантелиимоновскую, Покровскую (зимний собор), Трех Святителей – Тихона Задонского, Димитрия Ростовского и Митрофана Воронежского. Последняя была домовая и располагалась в северо-восточной части архиерейского особняка. Расписывать их приглашали итальянских мастеров. Образы ангелов святых апостолов с евангельских картин поражали каждого входящего сюда великолепием красок и горним откровением.

Монастырь в начале ХХ столетия представлял собой обширное поселение. Господь благословил праведное и благоуспешное иноческое хозяйничанье. С постом, бдением и молитвою «прошло несколько лет, и на тучных привольных пажитях монастырских паслось: 1000 голов рогатого скота, 2 000 лошадей и более 20 000 овец». Его земельные владения простирались на территории 45х7,5 километров и имели площадь 32 тыс.га. Здесь выращивали рожь и пшеницу, лен и кукурузу, просо и овес. В садах произрастало множество плодовых деревьев и прекрасный виноград, из которого в изобилии делали замечательное монастырское вино. Его успешно продавали за границу. Росли все овощные культуры. Урожайность на монастырских землях значительно превышала среднюю по Херсонщине и составляла 70 пудов (зерна пшеницы) с десятины.

Доход монастыря составлял в ту пору 500-800 тысяч золотых рублей (к примеру, Соловецкий монастырь имел 500 тысяч).

После Столыпинской реформы количество желающих взять землю в аренду возросло. Это дало приток к обители новых рабочих рук. За 20 лет число жителей в монастыре увеличилось в 6 раз – в 1916 году их было уже 910 человек. Тут работали мельницы и винодельни, маслобойни и молокарня, где изготавливали голландский сыр. Содержались пасеки, существовали два рыбозавода, один из которых сдавался в аренду. В районе Пропасной балки располагались конюшни и всевозможные мастерские. Действовала кузница и черепично-кирпичное производство. Специальное место было отведено под известковую. Известь десятилетиями готовили по специальной технологии и использовали в постоянном строительстве. Сохранившиеся сегодня строения свидетельствуют о непревзойденных свойствах такой извести. Не так давно были обнаружены ее запасы в районе старых монастырских мастерских. Прочность материалов того времени доказывают существующие и поныне выложенные кирпичом потолки братского корпуса (сегодня это гостиница для паломников) и другие постройки.

В начале ХХ столетия монастырь уже обеспечивался собственной электроэнергией. В архивах сохранилось такое описание: «электрическая станция, в которой находится 2 газогенератора, 2 мотора к ним 30 сил, 2 насоса водопроводных диаметром 700 ведер воды в час каждый, заряд аккумуляторов, динамо-мотор 23 сил и все остальные приспособления полного оборудования станции…» В 1924 году электростанция была разорена. Монастырский же водопровод в селе действует и поныне.

В 1903 году Свято-Григорьевский Бизюков монастырь праздновал свой столетний юбилей. Празднество, согласно выбранной программе, утвержденной Святейшим Синодом, было трехдневным и по традиции приходилось на Крестовоздвижение. В Бизюков монастырь ежегодно к дню Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня стекалась масса народа, иногда более трех тысяч человек. А в этот раз - «…богомольцев, прибывших (пароходами, в экипажах, пешим порядком, авт.) на монастырское торжество, тысяч до двенадцати» (Херсонские епархиальные ведомости.- 1903-№19.)

Поток паломников, богомольцев и странников к монастырю был нескончаем. В начале ХХ столетия поклониться образу Святой Чудотворной Касперовской иконе Божьей Матери их стекалось до нескольких тысяч. Богомольцев размещали и кормили во славу Божию, а не за деньги. Здесь для их расположения имелось все необходимое. Гостиницы и постоялые дворы для отдыха, а главное – церкви и соборы для молитвы.

Тянулось к монастырю и дворянское сословие. Специально выстроенная для него гостиница редко была пустующей, знать Санкт-Петербурга и Москвы часто приезжала сюда. Монастырь был любимым местом русских православных царей со времен Екатерины II. Славная императрица, наведавшись в обитель, отметила здесь особый порядок и мудрое правление архимандрита Феодосия. В 1916 году Свято-Григорьевский Бизюков монастырь посетил с семьей царь Николай II.

Монастырь рос и богател, славя Бога. Но мир неуклонно тяготел ко злу. Чтобы ему противостоять, нужны были истинные, высокообразованные духовно подвижники.

В 1913 году при Свято-Григорьевском Бизюковом монастыре открываются миссионерские курсы, а в 1914 г. на их основе утверждается единственная в России Духовная миссионерская семинария. Студентами становились дети из семей монастырского поселения, которое к тому времени было обширным. Летом 1917 года здесь состоялся Общероссийский съезд православных миссионеров.

Семинария представляла собой прекрасное архитектурное сооружение в три этажа, имела обширную благоустроенную территорию и хорошо вписывалась в ландшафт. Имела все необходимое для плодотворного процесса обучения. В начале прошлого века эту семинарию окончил прославившийся на духовной и пастырской ниве Херсонщины архимандрит Варсонофий (Юрченко). Упокоен он в Херсоне возле храма Всех Святых. К его могиле не прекращается поток верующих и в наши дни. Многие получают здесь молитвенную помощь.

До революции монастырь всегда знал нужды и чаяния народа. Его благотворительная деятельность широко распространялась как на частных лиц, так и на всевозможные общества и особенно детские учреждения. Духовное же воспитание оставалось главной его задачей.

Свято-Григорьевский Бизюков монастырь имел свой филиал в с. Камышаны под Херсоном. Там находилась Свято-Успенская женская обитель, которой монахи всячески помогали, как молитвенно, так и плодами земных своих трудов. Духовная связь их была неразрывной.

О монастырской больнице следует упомянуть особо. Открытие ее по благословению архиепископа Сергия состоялось в декабре 1891 г. Получали здесь помощь, как стационарную, так и амбулаторную, монашествующие, служащие в монастыре, штатные рабочие и пришлый люд (богомольцы, странники, сроковые рабочие), начиная от своей до смежной и отдаленных губерний. Лечили в числе прочих такие болезни, как тиф, пневмонию, дизентерию, сибирскую язву и лихорадку. Проводили и несложные хирургические операции. Хорошо снабжалась аптека. Лекарства привозили из Одессы и Херсона. Питание больных было организовано в зависимости от болезни. Соблюдалась диета, а в постные дни всем без исключения готовилась постная пища. Общее число мест в стационаре было 12, но при необходимости их количество могли увеличить. О качестве и результатах лечения в монастырской больнице можно судить по такому примеру. За весь 1891 год из 1659 амбулаторных и 113 стационарных больных умер только один.

Первая мировая война отозвалась в сердцах монастырского братства горячей молитвой. С первых дней сражений обитель стала оказывать и материальную помощь фронту. По указанию архиепископа Назария, в 1914 году был сформирован отряд из братии и иеромонахов. Их обучили санитарному делу и отправили на фронт. В самом монастыре был оборудован лазарет для раненых.

Монастырские постройки и сооружения

Архитектурный ансамбль Григорие-Бизюкова монастыря окончательно сложился к началу ХХ века, когда все основные старые здания, кроме Свято-Григориевской (запорожской) церкви, ограды с башнями, двухэтажного братского корпуса и некоторых хозяйственных построек, были разобраны и заменены новыми, выполненными из красного кирпича в псевдорусском стиле.

Старейшим из сохранившихся ныне сооружений главной монастырской усадьбы является ограда с тремя угловыми башнями, возведенная не позднее 1817 года. Башни круглые в плане с декоративными зубчиками на карнизах, увенчаны главками с конусообразными завершениями на восьмигранных барабанах. В настоящее время первозданный вид сохранила лишь северо-восточная башня при Экономических воротах. В склепе юго-восточной башни в 1903 году был похоронен епископ Иустин (Михаил Полянский).

Композиционным центром архитектурного ансамбля являлся собор Вознесения Господня, возведенный в 1886 – 1893 годах в стиле эклектизма с применением художественных приемов московского зодчества ХVII века. От него сохранилась лишь алтарная арка.

К северу от руин Вознесенского собора находится здание братской трапезной, построенное на рубеже ХIX – ХХ веков (не ранее 1894 – не позднее 1902 года). Ныне первоначальный архитектурный декор сохранил только южный фасад, выполненный из красного кирпича, окна которого украшены наличниками в псевдорусском стиле. Пилястры трапезной декорированы килевидными и квадратными нишами. Первоначально южный фасад украшали килевидные фронтоны, не сохранившиеся до наших дней.

Новый архиерейский дом возведен приблизительно одновременно с трапезной. Фасады здания решены в псевдорусском стиле, особенно нарядны наличники над окнами центральной его части. Восточный фасад украшен фронтоном в романском стиле. В юго-западной части здания первоначально имелась веранда с деревянным мезонином, уничтоженная в советское время. Сделанная на ее месте кирпичная пристройка сильно исказила первозданный вид памятника. Кровля и перекрытия здания уничтожены пожаром в 80-е годы ХХ века.

К востоку от архиерейского дома находится зимний двухпрестольный собор Покрова Пресвятой Богородицы и Трех Святителей, построенный в первые годы ХХ века на месте более ранних Покровской (1820 год) и Трехсвятительской (1874 год) церквей. Первоначально храм венчали купол на восьмигранном световом барабане и шесть луковичных главок, утраченные в советское время.

Церковь трехчастная в плане с прямоугольными нефом и нартексом и граненым пятистенным алтарем. Фасады здания решены в романском стиле с применением архитектурных традиций московского зодчества XVII века, что в целом характерно для эпохи эклектики.

Интерьер храма, первоначально украшенный росписями, был коренным образом изменен в советское время в связи с приспособлением храма под сельский клуб.

С севера к Покровскому собору примыкает здание наместнического корпуса, возведенное в псевдороманском стиле. Декор его фасадов был несколько обеднен в советское время. Парадная лестница наместнического корпуса ведет к фонтанам, выполненным в виде оплавляющихся свечей, гармонично дополняющим архитектурный комплекс Покровского собора.

Гостиничный корпус в западной части монастыря возведен несколько позднее Покровского собора, архиерейского дома и трапезной, но тоже выдержан в традициях московского зодчества XVII века. Южная часть здания была разрушена в годы советской власти.

Среди других построек центральной усадьбы монастыря сохранились просфорня с пекарней II половины XIX века и Экономические ворота 1898 года, выдержанные в псевдорусском стиле.

Для укрепления берега Днепра в XIX веке была сооружена подпорная стена с контрфорсами. Внешне она напоминает стены средневековых крепостей. От главной усадьбы монастыря к Днепру ведет каменная лестница.

К востоку от Экономических ворот сохранилось здание дворянской гостиницы, возведенное во II половине XIX века. Декор его фасадов сдержан и несколько суховат. Окна украшены наличниками.

К северу от главной усадьбы монастыря в первом десятилетии ХХ века был построен П-образный корпус детского приюта. Его композиционным центром является, крестообразная в плане, Спасская (ныне – Покровская) церковь, возведенная в псевдовизантийском стиле. В декоре фасадов здания удачно сочетаются пиленый известняк и красный кирпич. Над средокрестием храма возвышается купол на невысоком круглом световом барабане, боковые помещения перекрыты сводами. В интерьере сохранилось несколько икон XVIII – XIX веков. Существующие ныне росписи художественной ценности не представляют.

К концу XIX столетия монастырь имел на своей территории собор Вознесения Господня и пять церквей: Григорьевскую, Спасскую, Пантелиимоновскую, Покровскую (зимний собор, 1822), Трех Святителей – Тихона Задонского, Димитрия Ростовского и Митрофана Воронежского. Последняя была домовая и располагалась в северо-восточной части архиерейского каменного дома, который был устроен архимандритом Димитрием в 1863 году. Расписывать церкви приглашали итальянских мастеров. Образы ангелов святых апостолов с евангельских картин поражали каждого входящего сюда великолепием красок.

Когда-то с южной стороны Покровского собора инженером Александром Сухотиным были установлены солнечные часы. Сохранилась и дата события – 1859 год. Но только дата… А на монастырской колокольне находились часы механические, которые были вывезены отсюда после революции. В настоящее время они смонтированы на здании областного Художественного музея в Херсоне.

О Вознесенском (летнем) соборе стоит упомянуть особо. Строили его семь лет. Начало было положено при архиепископе Никоноре в 1886 году. План был заказан в г. Одессе в техбюро инженера-техника Мельникова. В него вошли собор и колокольня. В 1893 году строительство собора было завершено; он стал «истинным украшением монастыря и своей обширностью, и нарядностью своей архитектуры»(Н.Н.). С соборной колокольни разносился на десятки верст над Днепром голос главного 103-пудового колокола, отлитого в Москве в 1765 г. и перевезенного из Смоленского упраздненного монастыря. Освещен собор высокопреосвященным Иустином, архиепископом Херсонским и Одесским, 9 мая 1894 года в честь Вознесения Господня.

Поток паломников, богомольцев и странников к монастырю был нескончаем. Здесь для их расположения имелось все необходимое. Гостиницы и постоялые дворы для отдыха, а главное – церкви и соборы для молитвы.

Тянулось к монастырю и дворянское сословие. Специально выстроенная для него гостиница редко была пустующей, знать Санкт-Петербурга и Москвы часто приезжала сюда. Монастырь был любимым местом русских православных царей со времен Екатерины Второй. Славная императрица, наведавшись в обитель, отметила здесь особый порядок и мудрое правление архимандрита Феодосия. В 1916 году Свято-Григорьевский Бизюков монастырь посетил с семьей царь Николай II.

Монастырь в начале ХХ столетия представлял собой обширное поселение. Его земельные владения простирались на территории 45 х 7,5 километров и имели площадь 32 тыс.га. Здесь выращивали рожь и пшеницу, лен и кукурузу, просо и овес. В монастырском саду произрастало множество плодовых деревьев и прекрасный виноград, из которого в изобилии делали замечательное монастырское вино. Его успешно продавали за границу. С обнаружением рыбаками с. Красный Маяк в Днепре необычного улова: закупоренных старинных бутылок с монастырским вином - открывается еще одна удивительная страница истории обители. В селе сохранилась старая монастырская винодельня. Строили ее, по преданию, христиане-запорожцы, поскольку имели в этом деле признанный авторитет. Шел от нее подземный ход, который за давностью лет разрушился. Но под винодельней до сей поры остался винный погреб. На его стенах вот уже более восьми десятков лет не исчезают темные кровавые потеки и такие же пятна. Не раз за все эти годы штукатурились стены, а следы страшного преступления, совершенного на этом месте в начале минувшего века, проявляются снова и снова. Во время служения здесь заупокойных молебнов следы на стенах становятся темнее.

После Столыпинской реформы количество желающих взять землю в аренду возросло. Это дало приток к обители новых рабочих рук. За 20 лет число жителей в монастыре увеличилось в 6 раз – в 1916 году их было уже 910 человек. Тут работали мельницы и винодельни, маслобойни и молокарня, где изготавливали голландский сыр. Содержались пасеки, существовали два рыбозавода, один из которых сдавался в аренду. В районе Пропасной балки располагались конюшни и всевозможные мастерские. Действовала кузница и черепично-кирпичное производство. Специальное место было отведено под известковую. Известь десятилетиями готовили по специальной технологии и использовали в постоянном строительстве. Сохранившиеся сегодня строения свидетельствуют о непревзойденных свойствах такой извести. Не так давно были обнаружены ее запасы в районе старых монастырских мастерских. Прочность материалов того времени доказывают существующие и поныне выложенные кирпичом потолки братского корпуса (сегодня это гостиница для паломников) и другие постройки.

В начале ХХ столетия монастырь уже обеспечивался собственной электроэнергией. В архивах сохранилось такое описание: «электрическая станция, в которой находится 2 газогенератора, 2 мотора к ним 30 сил, 2 насоса водопроводных диаметром 700 ведер воды в час каждый, заряд аккумуляторов, динамо-мотор 23 сил и все остальные приспособления полного оборудования станции…» В 1924 году электростанция была разорена. Монастырский же водопровод в селе действует и поныне.

Монастырь рос и богател. В 1913 году при Свято-Григорьевском Бизоковом монастыре открываются миссионерские курсы, а в 1914 г. на их основе утверждается единственная в России Духовная миссионерская семинария. Студентами становились дети из семей монастырского поселения, которое к тому времени было обширным. Летом 1917 года здесь состоялся Общероссийский съезд православных миссионеров. Семинария представляла собой прекрасное архитектурное сооружение в три этажа, имела обширную благоустроенную территорию и хорошо вписывалась в ландшафт. Имела все необходимое для плодотворного процесса обучения.

О монастырской больнице следует упомянуть особо. Открытие ее по благословению архиепископа Сергия состоялось в декабре 1891 г. Получали здесь помощь, как стационарную, так и амбулаторную, монашествующие, служащие в монастыре, штатные рабочие и пришлый люд (богомольцы, странники, сроковые рабочие), начиная от своей до смежной и отдаленных губерний. Общее число мест в стационаре было 12, но при необходимости их количество могли увеличить. О качестве и результатах лечения в монастырской больнице можно судить по такому примеру. За весь 1891 год из 1659 амбулаторных и 113 стационарных больных умер только один.

Сегодня паломники и туристы, оказавшись на территории некогда единого архитектурно-паркового ансамбля, только в воображении смогут воссоздать его первозданную картину. Центральным объектом внимания остается алтарная арка Вознесенского собора, поднявшаяся радугой над разоренным местом. Когда-то вокруг, устремившись в небо, росли сосны. Рядом сохранилось два фонтана. В одном стояла статуя Богоматери. Она была плачущей. Теперь ее нет… Фонтанов было несколько по всей территории. Они создавали ощущение завершенной гармонии и красоты. Попавшего сюда поражало все – от великолепия собора и ландшафта до разнообразия и обилия цветов и насаждений. Боголепие христианского искусства среди тихих аллей и фонтанов делало пребывание здесь необычайно легким и радостным для души. У невысокой каменной стены на берегу Днепра были устроены смотровые беседки. Они имели форму больших ракушек. Здесь же рядом находились склепы, в которых покоились тела двух устроителей обители и постоянно горели лампады. К Днепру спускалась каменная лестница. Она почти полностью сохранилась до нынешних дней. Под ее ступенями несколько лет назад был обнаружен лабиринт, ведущий вглубь холма, на котором расположилось село. Ныне лабиринт замурован, и видна только его часть под провалившимися ступенями.

На Руси монашество и монастыри возникли в XI веке при князе Ярославе Мудром. Если Владимир крестил Русь, то Ярослав укрепил и распространил новую веру. При нем возводится знаменитая София Киевская, «черноризцы почаша множитися и монастыреве начинаху быти», как сказано в Лаврентьевской летописи.

Монастыри стали политическими и культурными центрами русского государства. Основанные в уединенных землях обители способствовали освоению новых земель. В монастырях велось летописание, развивалось искусство украшения книг, иконописания, «шитья», создавались замечательные памятники архитектуры.

Размах и значение монастырского «строительства», влияние монастырей на различные стороны жизни отразились и в широком распространении их изображений.

Гравированные виды монастырей исполнялись в различных техниках и манерах. В конце XVIII века был изобретен новый способ размножения черно-белых изображений, названный - литография, позволявший выполнить несколько тысяч экземпляров одинаковых изображений. В начале XIX в. с быстрым техническим прогрессом появляется новый способ печати - хромолитография. Это усовершенствованный способ литографии, позволивший добиться необычайной яркости цветовых изображений.

Способ изготовления хромолитографии достаточно трудоемкий, но дает огромное преимущество, благодаря яркости изображений и огромному тиражу. Мастером-гравером выполняется несколько отдельных изображений (от 3 до 6, не более) на специальном литографском камне. Каждый камень имеет только гравированный рисунок, соответствующий одному цвету. После изготовления и подгонки всех необходимых камней с предварительным рисунком каждый из них путем печати оставляет на бумаге соответствующий рисунок и цвет. Далее на это же изображение накладывается другой камень с другим цветом и так до последнего. В конечном итоге получается цветное изображение. От мастерства резчика камня зависит и количество градаций оттенков первоначальных цветов, которых могло быть до нескольких десятков. Особенно хорошо воспроизводятся карандашные рисунки и акварель с тонкими переходами красочных оттенков. Именно в этой технике печатаются в России в конце XIX- начале XX века виды монастырей и изображения святых.

С 1870 г. на русском иконном рынке стали появляться яркие хромолитографированные бумажные иконы, наклеенные на доски. Эта продукция выпускалась в это время на крупных типографских фабриках Е. Фесенко и И. Тиля в Одессе. Типография Е.И. Фесенко была основана в 1883 году. Именно здесь были напечатаны литографии к книге Н.Ф.Ногачевского «Григорьевский Бизюков монастырь Херсонской епархии» (Одесса, 1894): «Григорьевский Бизюков монастырь Херсонской епархии», «Церковь во имя священномученика Григория - построена в 1782 году», «Молчанской Софрониевой пустыни архимандрит старец Феодосий Маслов...», «Церковь Вознесения Господня – окончена в 1893 году», а также прекрасные хромолитографии с видами Бизюкова монастыря.

Виды Бизюкова монастыря печатались, в первую очередь, для многочисленных паломников, желающих иметь перед глазами отечественную святыню.

Продукция, выпускаемая предприятием Фесенко, отражена в «Каталоге изображений св. икон, картин, книг и листков Ефима Ивановича Фесенко, напечатанных в собственной хромолитографии и типографии».(Одесса, 1915). Это рекламное издание-прейскурант в мягкой издательской яркой хромолитографированной обложке. На задней стороне обложки - изображение собственного здания типографии и хромолитографии Е.И.Фесенко на Ришельевской, 49.

Годы испытаний: 1917-1919

О состоянии обители в первые годы советской власти образно саркастически писал в очерке «На руїнах Бізюкового монастиря”, опубликованного в газете «Наддніпрянська правда” 19 августа 1928 года Юрий Дольд, - будущий советский писатель Дольд-Михайлик: «Пришла революция – и монастырь, живший исключительно с арендной платы и жертв богомольцев, распался… Богатые монастырские церкви позакрывались. Воробьи домовито угнездились в их куполах и лишь иногда беспокойно чирикали, когда какой-нибудь партизанский отряд заскакивал в церковный двор, чтобы одолжить в церкви полотняных картин себе на леи. И лики святых, писаные с тех же монахов искусными руками итальянских художников, навсегда прятали свои лица, крепко пришитые к партизанским штанам».

С советским периодом истории нашей страны связаны наиболее трагические страницы истории Григорие-Бизюкова монастыря. После Октябрьского переворота 1917 года у обители отобрали землю. Но весной следующего года, с приходом австро-германских войск, все вернулось на круги своя и монастырю вернули его владения. Период правления гетмана Павла Скоропадского характеризировался относительной стабильностью, однако с приходом к власти Директории Украинской Народной Республики ситуация изменилась. С северо-востока начала наступление красная армия. В то же время на юг были направлены большевистские агитаторы с целью создания на местах партизанских отрядов.

Один из них был сформирован в селе Великая Лепетиха Днепровского уезда Таврической губернии. Командовал отрядом местный учитель, большевик, бывший прапорщик Кирилл Тимофеевич Ивденко. Начальником штаба стал крестьянин-середняк, в прошлом фельдфебель и георгиевский кавалер Павловский, придерживавшийся анархистско-максималистских взглядов. По разным источникам отряд насчитывал от 100 до 600 бойцов, однако реально их могло быть не более 200, поскольку партизаны базировались в плавнях Днепра, где не могли бы зимовать более-менее значительные силы. Основным противником красных партизан были отряды самообороны шведских и немецких колоний, являвшихся для них желанной добычей.

С наступлением 1919 года закончилась мирная жизнь и для Григорие-Бизюкова монастыря. 1 января у его стен произошел бой между украинскими войсками атамана Григорьева и формированиями Добровольческой армии. А вскоре монастырь стал объектом нападения красных партизан. 10 февраля 1919 года, потерпев неудачу в стычках с колонистами Старошведской волости, отряд Ивденко продвигался к Григорие-Бизюкову монастырю, где надеялся отдохнуть после двухдневного зимнего перехода. К тому же богатый монастырь казался партизанам легкой добычей. Архимандрит ласково встретил их и угостил обедом с вином. Поживившись и передохнув в стенах обители, Ивденко выстроил отряд в колонну и стал спускаться по косогору к Днепру. Внезапно со стороны монастыря послышались ружейные залпы и пулеметные очереди. Ивденко был убит, а Павловский увел отряд в плавни, а затем – на левый берег.

Впоследствии советские источники приписывали сопротивление монастырской братии, однако херсонская газета «Родной край» проливает свет на истинное положение дел. 13 февраля 1919 года на ее страницах появилось сообщение: «Берислав 12 февраля: 10 февраля в два часа дня моя сотня под командованием офицера Нечитайло разбила засевшую в Григорие-Бизюковом монастыре и производившую грабежи банду в 200 человек с главарями Ивденко и Дорошенко. Ивденко и 10 бандитов убиты моими казаками. Дорошенко и другие арестованы. У меня 1 ранен. Забрано 2 пулемета, 10 лошадей, 2 орудия, 11 зарядных ящиков, 13 винтовок.

Комендант Бериславского и Нововоронцовского районов Херсонщины Осауленко.» Таким образом, местная украинская власть, державшаяся в Херсонском уезде, после перехода атамана Григорьева на сторону красных, из последних сил, все же нашла возможность спасти обитель от разграбления.

Однако 12 февраля Павловский, сменивший убитого Ивденко на должности командира отряда, овладел Григорие-Бизюковым монастырем. Части монахов удалось спастись бегством, однако многие из братии приняли мученическую смерть от рук партизан…

Забегая вперед, следует заметить, что позднее Павловский командовал полком в 46-й стрелковой дивизии красной армии Ивана Федоровича Федько, а затем переметнулся в повстанческую армию Нестора Ивановича Махно. После 1921 года его судьба неизвестна…

Однако партизанский налет не остановил духовной жизни монастыря. Уже 21 февраля 1919 года газета «Родной край» сообщила, что в Григорие-Бизюковом монастыре закончились экзамены в пастырско-миссионерской школе. 17 слушателей получили должности священников и миссионеров.

С приходом Добровольческой армии Деникина ситуация в монастыре на какое-то время стабилизировалась, однако вскоре в уезде снова были красные. Кстати, действие пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова «Бег», вероятно, начинается именно в Григорие-Бизюковом монастыре. Вспомним ремарку первого действия: «внутренность монастырской церкви где-то в Северной Таврии» и реплику Голубкова: «…У них внизу подземелье… Очевидно, пещеры, как в Киеве». К тому же, единственный монастырь в Северной Таврии, имеющий пещеры, - Григорие-Бизюков.

Черные дни обители

В 1921 году на базе Григорие-Бизюкова монастыря началось создание совхоза «Червоный Маяк», которому выделили 600 десятин пахотной земли, 400 десятин целины и 1000 десятин плавней. Однако местные крестьяне-украинцы, привыкшие работать в собственных хозяйствах, не проявляли особого желания обрабатывать чужую землю. Желая спасти положение, власти переселили сюда 200 человек из Рязанской губернии, однако из-за начавшегося вскоре голода после страшной засухи 1921 года, заставило их в спешном порядке вернуться назад. В 1922 году в монастырском поселении осталось 70 мужчин и 48 женщин. В 1923 году «новая жизнь» «скрипя и буксуя, вползает в старый монастырь».

Таким образом, совхоз развалился, а на его землях осталось лишь около 100 жителей, а также 3 священника, 2 диакона и 8 монахов (в 1916 г. было более 900 человек). К тому времени Григорьевская, Спасская, Пантелеймоновская церкви и Вознесенский собор были закрыты, а богослужение продолжалось лишь в Покровском зимнем соборе.

Но 3 мая 1922 года монастырь посетила комиссия по изъятию церковных ценностей, отобрав при этом митру архимандрита с серебром и жемчугами и другие вещи – общим весом 1 пуд 38 фунтов 62 золотника. А 15 июня власть закрыла и Покровский храм. Не помогло прошение прихожан – жителей сел Червоный Маяк, Старошведское, хуторов Рогуля, Полуденный, Блажков, Крупицын, поселков Куцая балка и Ново-Райск о разрешении служения в церкви. 21 января 1923 года постановлением заседания Губликвидкома их просьба была отклонена. Так советская власть поставила последнюю точку в деле ликвидации Григорие-Бизюкова монастыря.

Вскоре часть его бывших владений взяла в аренду артель «Селянська культура», состоявшая из американских колонистов, а большая часть монастырских земель отошла к совхозу, который постепенно начал возрождаться. На воротах монастыря появилась вывеска «Савецькое хозяйство «Червоний маяк». Скоро церкви станут клубами и складами.

В первые годы Советской власти монастырь еще сохранял свою целостность и красоту. Хоть и в запустении, но целыми стояли соборы и церкви, стены вокруг обители и многочисленные строения. Монастырская электростанция находилась в исправном состоянии, в многочисленных мастерских, конюшнях и на скотных дворах новые хозяева жизни готовились к будущим рекордам. Худшие времена для монастыря были еще впереди.

О состоянии монастырских храмов в то время свидетельствует Юрий Дольд: «Использую свободное время, чтобы заглянуть в бывшие монастырские церкви. Их три. Одна старая запорожская и две новые. В запорожской еще до сих пор сохранились старые рукописные иконы, но вся она стоит запущенная и грязная. Но наибольшее впечатление производит вторая церковь. Художественная ее ценность чрезвычайно велика. Все стены и простенки заполнены картинами работы итальянских художников. Привлекает внимание огромная картина у самого входа – нагорная проповедь. Исполнение этой картины прекрасное. Между прочим, автор ее, итальянский художник, погиб в этой же церкви. Рисуя картину, он так увлекся, что забыл о том, что стоит не на полу, а на лесах. Он отступил назад, чтобы осмотреть результаты своей работы. Упал – и разбился насмерть.

Вообще, художественная ценность картин этой церкви очень велика. Следует отдать должное нашему отделу культуры, что бережет он ее чрезвычайно… плохо.

Сохранить же ее надо, как большую художественную ценность.»

В 1929 году на «индустриализацию» страны сдаются колокола.

В начале 30-х годов в большом трехэтажном братском монастырском корпусе действовала школа комсомольского и партийного актива. Будущие строители коммунизма были окружены заботой и вниманием страны. Начавшийся в это время страшный голод для народа Украины мало касался их. Питались они рядом, в здании бывшей монастырской трапезной. Старожилы рассказывают, что во дворе ее копошились умирающие с голоду дети. Они приходили сюда из окрестных сел и не раз здесь же умирали. Их тихо сносили в Пропасную балку и предавали земле. А ведь всего двумя десятилетиями ранее при существовавшем здесь монастыре находился детский приют на 200 мест. Сироты и несчастные получали не только кров и пищу, но и воспитывались с любовью, привыкали к труду и благочестию. Существовала при монастыре и богадельня – отделение для престарелых, калек и прочих. В монастырь отправляли на послушание совершивших преступления по неосторожности. Это давало человеку возможность принести плоды искреннего покаяния и приблизить душу к Богу.

В 50-е годы уже было разобрано из-за нехватки кирпича на строительство объектов коммунизма ни одно монастырское здание. Нет старой, выстроенной на средства «запорожцев» церкви святого мученика Григория, часовен, многих жилых и подсобных строений.

В бывшем зимнем соборе Покрова Богородицы на берегу Днепра проводится культмассовая работа. Здесь вечерами гремит музыка с танцами. А со сводов над хорами, где устроили библиотеку, взирают небесные лики ангелов и святых в дорисованных космических скафандрах. Лики не удалось забелить, и они проявлялись вновь и вновь.

На бывших монастырских землях и угодьях под жестоким политическим контролем поднимается социалистическое хозяйство страны, обращая энергию и энтузиазм нового поколения в могущество и славу будущей сверхдержавы. Поднимается зерносеяние и животноводство, а в послевоенные годы основным становится виноградарство.

К концу 50-х на месте прежнего монастырского сада и виноградника с Предтеченским скитом появляются ряды однотипных домиков. Здесь обустраиваются переселенцы из разных областей Украины. Они приехали поднимать социалистическое хозяйство на селе. И вскоре оно поднялось. На бывших ухоженных и удобренных монастырских нивах Свято-Григорьевского Бизюкова монастыря вырастает совхоз-завод, который, специализируясь на выращивании винограда и производстве из него вин, становится миллионером.

Волна новых гонений на церковь с началом 60-х годов доходит и до Красного Маяка. В 1967 году разрушают Вознесенский собор. От него остаются только три великолепные арки, на одной из которых, алтарной, каждый год аисты вьют гнездо. Вскоре сносят две из них. Третью не смогли свалить, как ни старались. Зацепив стальным тросом, тянули ее тремя тракторами, подрывали фундамент и закладывали взрывчатку – все бесполезно. Так и осталась она над святым местом, как радуга, напоминая людям об их выборе… С той поры аисты - птицы, символизирующие верность и преданность в любви, перестали появляться над селом. Никто уже не вил гнезд там, где когда-то слышались дивные хоры, славящие Творца неба и земли, создателя возлюбленного своего творения.

В 1969 году, накануне 100-летия Ленина, бульдозерами срезается монастырское кладбище. Сносятся и рушатся старые каменные кресты и надгробья, отверзаются святые могилы. Старожилы свидетельствовали, как открывались взору из поруганных захоронений нетленные мощи святых угодников. Нетленными оказывались и их облачения с деревянными нательными крестами. Все увозилось в неизвестном направлении. Оставшиеся кости складывали в ящики и зарывали за селом.

На святом поруганном месте к юбилею вождя закладывается фундамент будущей школы. Вскоре он трескается. Закладывают новый, но тоже на месте монастырских могил. Здесь же планируется школьный стадион и строится тир. Дети гоняют по школьному двору череп монаха. В скором времени на линейках будут вдруг терять сознание ученики, а учителя объяснять это только солнечным ударом. Пройдет пара десятилетий, и на бездуховной ниве поруганного святого места произрастут плевелы невежества, пьянства, наркомании. Появятся тяжкие преступления и самоубийства.

Когда-то возле Вознесенского собора, в сохранившемся и давно запущенном фонтане, стояло изваяние образа плачущей Богородицы. Не о сегодняшних ли детях лились ее пречистые слезы?..

Память о прошлом

В селе Красный Маяк сохранилась старая монастырская винодельня. Строили ее, по преданию, христиане-запорожцы, поскольку имели в этом деле признанный авторитет. Шел от нее подземный ход, который за давностью лет разрушился. Но под винодельней до сей поры остался винный погреб. На его стенах вот уже более восьми десятков лет не исчезают темные кровавые потеки и такие же пятна. Не раз за все эти годы штукатурились стены, а следы страшного преступления, совершенного на этом месте в начале минувшего века, проявляются снова и снова. Во время служения здесь заупокойных молебнов следы на стенах становятся темнее. Время скрывает все подробности злодеяния, но народная память до наших дней хранит и передает из уст в уста следующее.

В 1919 году ворвалась в село банда махновцев, воевавших тогда на стороне большевиков. Как раз в тот момент в Покровском соборе проходило общее богослужение. Надо отметить, что при установлении Советской власти многочисленными прошениями оставшихся здесь поселян было разрешено оставить для прихода одну Покровскую церковь.

Сюда-то и ворвались бандиты. Схватив священников и нескольких служителей из братии, они доставили их в «запорожский» погреб. Здесь от смиренных узников потребовали золото. Но, не получив ничего, кроме предания себя воле Божьей, изрубили пленников шашками. Других выводили на февральский лед Днепра к проруби. Братия монастыря, оказавшаяся в руках озверевших бандитов, без сопротивления, перекрестившись, шла под лед. Были и расстрелянные, и число всех жертв остается тайной. Известно лишь, что к началу революционного переворота в Свято-Григорьевском

Бизюковом монастыре насчитывалось 1800 монахов. Гонения на них были страшные. Многие скрылись в днепровских плавнях и пещерах. Но жестокое время не щадило и там их многострадальные жизни. Кто-то, уцелев, продолжал в будущем служить святой церкви. Так восходила на свою Голгофу славная обитель.

Монастырь сегодня

Обитель возрождается. Многотрудное дело началось в 1992 году. Из руин и запустения в единственной уцелевшей церкви послышалась тогда тихая молитва. Потянулись к святому месту один за другим подвижники. Много разного люда побывало здесь за минувшие годы. Не всех приняла и удержала монастырская земля. Место святое, намоленное, политое мученической кровью. Каждый камень здесь может столько поведать… Приезжающего поражают масштабы разрушений. И все же Господь не оставил это место.

Семь лет настоятелем монастыря является архимандрит Феодосий. Многотрудное дело несет он на своих плечах, возрождая истинно монашеские традиции.В монастыре введен строгий внутренний устав. Ежедневный круг богослужений. Богослужения сопровождаются пением молитв на старинном распеве. При таком молении душа монаха беседует с Богом и, соединяясь с Ним молитвою, призывает благодать на всех «страждущих и обремененных». Потому и едут люди в Свято-Григорьевский Бизюков монастырь за исцелением духом благодати своих грешных душ. Побывав однажды, приезжают вновь.

Постоянные прихожане не раз становились свидетелями светлых и радостных лиц уезжающих людей. Благодать Божия от чистосердечной монашеской молитвы по вере болящего совершает невозможное. Впервые попавший сюда маловер воочию убеждается в реальности духовного мира.

Братия обители ежедневно служат Божественную литургию, молятся за грешный мир. Тот, кто был здесь во время долгих служб, ощущал особый мир в душе и благодать. Такова сила молитвы. Медленно, как от долгого тяжелого сна пробуждается село к вере. Основное население остается пока вне храма.

Нужны сегодня здесь взрослые и заботливые руки, добрые сердца. Современная жизнь монастыря невозможна без пожертвований и помощи благоустроителей. Их средства и искренние старания уже приносят желанные плоды, а имена вносятся в вечное поминовение у алтаря. Благодаря им приобретают живой облик территория и старинные строения. Отремонтировано и обновлено росписями внутреннее убранство бывшего приютского храма. В нем теперь тепло и светло.

В гостинице для паломников обустраиваются просторные комнаты со всем необходимым к проживанию. Гостиница находится в капитальном трехэтажном здании бывшего братского корпуса. Из ее окон открывается вид на живописные окрестности, Днепр и внутренний дворик. На территорию завезен камень, возводится монастырская стена, готова ажурная металлическая ограда. Есть своя скважина, автономное отопление. В церковной лавке при храме большой выбор икон, пока немногочисленная, но хорошо подобранная духовная литература. Здесь всегда имеются деревянные крестики, четки и изготовленные в монастыре свечи. Намечается возродить производство ладана и елея, кузнечное и прочие ремесла. Монастырь ждет своих подвижников из христиан.

В селе много пожилых людей. Одиноким и больным из обители приходит посильная помощь. Зимой можно было наблюдать такую картину: тянет по глубокому снегу иеромонах тяжело груженые санки, в мешке продукты для слепой старушки. А у нее в селе есть родственники.… Жертвует монастырь и школе, и обездоленным семьям. Сами насельники обители живут в молитве и строгом воздержании, согласно церковным правилам и уставу, храня святоотеческое учение.

В далеком прошлом осталось крещение Киевской Руси. С той поры и поныне стоят по всей ее земле православные пустыни и монастыри. Веками служили они религиозному просвещению и нравственному исправлению вчерашнего языческого народа. Возрождаясь сегодня, они способствуют духовному оздоровлению современного общества. Таким истинным светильником Православия в степном южном краю и остается Свято-Григорьевский Бизюков монастырь.

| Załącznik | Wielkość |

|---|---|

| svyato-grigorevskiy_bizyukov_muzhskoy_monastyr_na_reke_dnepr_1.jpg | 2.25 MB |

- Blog

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 3414 odsłon

Posted 14 lipiec, 2017 - 08:43 by dombrovskii_a

Posted 14 lipiec, 2017 - 08:43 by dombrovskii_a

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua

Komentarze

Дуже сподобалася стаття про

by Уля - 24.01.2018 - 14:37

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Дуже сподобалася стаття про Свято-Григорівський Бізюков монастирь. Хочеться подякувати автору за цікавий і змістовний матеріал. Декілька років тому була на території колишнього монастиря. З трепетом і болем в душі підіймалася по схода, можна собі лише уявити, яким же був храм!. Була вражена колишньою величчу. Дякую.

Спасибо за комментарий.

by dombrovskii_a - 24.01.2018 - 19:12

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Спасибо за комментарий.