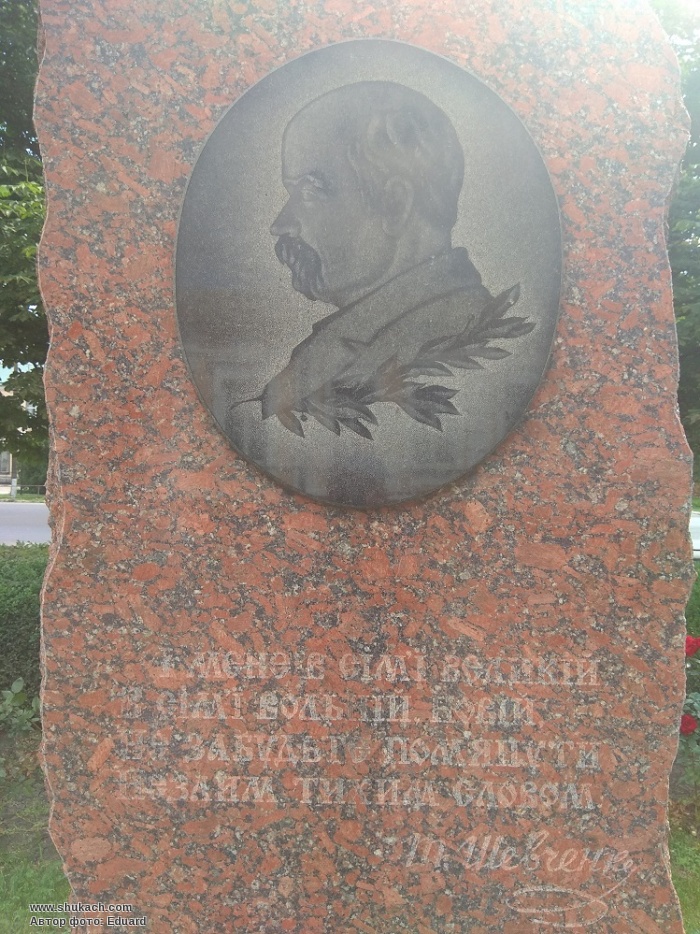

Памятник украинскому поэту Т. Г. Шевченко в г. Карловка

Ocena: 0 / 0 uczestników / 0 zalecenia / (+0) (-0) jakość

- Ukraina›Połtawski obwód›Карлівка

Памятник украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко находится по улице Полтавский Шлях (до 2016 года - улица Ленина) в городе Карловка Карловской городской территориальной общины Полтавского района (до 17 июля 2020 года - Карловский район) Полтавской области. Памятник открыт 24 августа 2001 года, к десятой годовщине Независимости Украины. Авторы: архитектор - Чорноштан П. А., скульптор Скребец М. Д. Памятник представляет собой памятный знак в виде стелы, выполненной из розового гранита. На стеле установлена доска, выполненная из габбро с гравированным портретом и выбит отрывок из стихотворения великого поэта “Завещание” (“Заповіт”): “И меня в семье великой, в семье вольной, новой. Не забудьте помянуть не злым, тихим словом. Т. Шевченко”. Памятный знак поэту Т. Г. Шевченко в городе Карловка является памятником истории (только возникшим) и объектом культурного наследия Украины местного значения. Источник Источник Источник

Тара́с Григо́рьевич Шевче́нко (укр. Тара́с Григо́рович Шевче́нко; 25 февраля (9 марта) 1814, с. Моринцы, Звенигородский уезд, Киевской губернии, Российская империя (ныне - Звенигородская городская территориальная община, Звенигородский район, Черкасская область, Украина) - 26 февраля (10 марта) 1861, Санкт-Петербург, Российская империя (ныне - Российская Федерация) — украинский поэт и мыслитель. Известен также как художник, прозаик, этнограф и революционер-демократ. Национальный герой и символ Украины. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. Деятель украинского национального движения, член Кирилло-Мефодиевского братства. Бо́льшая часть прозы Шевченко (повести, дневник, многие письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке, в связи с чем часть исследователей относит творчество Шевченко, помимо украинской, также и к русской литературе. Родился в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии в многодетной семье Григория Ивановича Шевченко, крепостного крестьянина помещика В. В. Энгельгардта. Его предки с отцовской стороны происходили от некоего казака Андрея, который в начале XVIII века пришёл из Запорожской Сечи. Предки матери, Катерины Якимовны Бойко, были переселенцами из Прикарпатья. Через два года родители Тараса переселились в село Кириловка, где он провёл своё детство. Мать его умерла в 1823 году; в том же году отец женился вторично на вдове, имевшей троих детей. Она относилась к Тарасу сурово. До 9-летнего возраста Тарас был на попечении своей старшей сестры Екатерины, девушки доброй и нежной. Вскоре она вышла замуж. В 1825 году, когда Шевченко шёл 12-й год, умер его отец. С этого времени начинается тяжёлая кочевая жизнь беспризорного ребёнка: сначала прислуживал у дьячка-учителя, затем по окрестным сёлам у дьячков-маляров ("богомазов", то есть художников-иконописцев). Одно время Шевченко пас овец, затем служил у местного священника погонычем. В школе дьячка-учителя Шевченко выучился грамоте, а у маляров познакомился с элементарными приёмами рисования. На шестнадцатом году жизни, в 1829 году, он попал в число прислуги нового помещика П. В. Энгельгардта — сначала в роли поварёнка, затем слуги-"казачка". Страсть к живописи не покидала его. Заметив способности Тараса, в период пребывания в Вильне Энгельгардт отдал Шевченко в обучение преподавателю Виленского университета портретисту Яну Рустему. В Вильне Шевченко пробыл около полутора лет, а с переездом в начале 1831 года в Санкт-Петербург Энгельгардт, намереваясь сделать из своего крепостного домашнего живописца, послал его в 1832 году в обучение к "разных живописных дел цеховому мастеру" Василию Ширяеву. Будучи помощником Ширяева, Шевченко участвовал в работе над росписями петербургского Большого театра. В 1836 году, срисовывая статуи в Летнем саду, Шевченко познакомился со своим земляком, художником И. М. Сошенко, который, посоветовавшись с украинским писателем Е. Гребёнкой, представил Тараса конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу, художникам А. Венецианову и К. Брюллову, поэту В. Жуковскому. Симпатия к юноше и признание одарённости малороссийского крепостного со стороны выдающихся деятелей русской культуры сыграли решающую роль в деле выкупа его из неволи. Далеко не сразу удалось уговорить Энгельгардта: апелляция к гуманизму успеха не имела. Личное ходатайство прославленного академика живописи Карла Брюллова только утвердило помещика в его желании не продешевить. Брюллов сообщил друзьям, "что это самая крупная свинья в торжковских туфлях" и просил Сошенко побывать у этой "амфибии" и сговориться о цене выкупа. Сошенко перепоручил это непростое дело профессору Венецианову как человеку, принятому при императорском дворе, но даже авторитет придворного художника делу не помог. Забота о нём лучших представителей русского искусства и литературы трогала и обнадёживала Шевченко, но затянувшиеся переговоры с его хозяином повергали Тараса в уныние. Узнав об очередном отказе, Шевченко явился к Сошенко в отчаянном настроении. Кляня судьбу, он угрожал отомстить помещику и в таком состоянии ушёл. Сошенко встревожился и, желая избежать большой беды, предложил друзьям действовать без промедления. Было решено предложить Энгельгардту небывалую для выкупа крепостного сумму. В апреле 1838 года в Аничковом дворце проходила лотерея, в качестве выигрыша в которой была картина Брюллова "В. А. Жуковский". Вырученные от проведения лотереи деньги пошли на выкуп крепостного Шевченко 22 апреля 1838 года. В знак особого уважения и глубокой признательности к Жуковскому Шевченко посвятил ему одно из наиболее крупных своих произведений - поэму "Катерина". В том же году Тарас Шевченко поступил в Академию художеств, где стал учеником и товарищем Брюллова. В Академии награждался медалями за работы (1839, 1840 и 1841), получил звание свободного художника живописи за картину "Цыганка" (1845). Период с 1840 по 1846 стал лучшим в жизни поэта. В это время расцвело его поэтическое дарование. В 1840 году вышел под названием "Кобза́рь" небольшой сборник его стихотворений; в 1842 году вышли "Гайдама́ки" - самое крупное его поэтическое произведение. В 1843 году Шевченко получил степень свободного ("неклассного") художника. В том же году, путешествуя по Украине, познакомился с дочерью малороссийского генерал-губернатора Н. Г. Репнина - Варварой, женщиной доброй и умной, испытывавшей впоследствии, во время ссылки Шевченко, самые тёплые чувства к нему. В первой половине 1840-х годов вышли "Перебе́ндя", "Топо́ля", "Катери́на", "На́ймичка", "Ху́сточка", "Кавка́з" - крупные поэтические художественные произведения. Петербургская критика и даже Белинский не понимали и осуждали украинскую национальную литературу вообще, Шевченко - в особенности, усматривая в его поэзии узкий провинциализм. Украина быстро оценила Шевченко, что выразилось в тёплых приёмах Шевченко во время его путешествия в 1845-1847 годах по Черниговской и Киевской губерниям. В 1842 году была написана "Катери́на" - единственная сохранившаяся картина академического периода, написанная маслом. Картина создана на тему одноимённой поэмы художника. Шевченко стремился, чтобы картина была ясной и понятной, побуждала сочувствие. В 1844 году получил в академии звание свободного художника. В 1845 году Шевченко дважды гостил в Переяславе у своего друга, врача А. О. Козачковского (с которым познакомился в 1841 году в Петербурге): в августе и с октября до начала января 1846 года. Осень 1845 года, проведённую в доме Козачковского, шевченковеды считают периодом подлинного творческого взлёта Шевченко и называют Переяславской осенью Кобзаря: именно здесь он создаёт такие свои произведения, как поэмы "Наймичка" и "Кавказ", посвящение Шафарику для поэмы "Еретик", а в ночь на 25 декабря - знаменитое "Завещание". Работая в качестве штатного художника археологических исследований киевской Археографической комиссии при Киевском университете, Шевченко сделал ряд рисунков архитектурных и исторических памятников Переяслава (сохранились рисунки "Вознесенский монастырь", "Михайловская церковь", "Покровский собор", "Андруше", "Каменный крест св. Бориса"), пейзажей близлежащих сёл. Ко времени пребывания Шевченко в Киеве (1846) относится сближение его с Н. И. Костомаровым. В том же году Шевченко присоединился к сформировавшемуся тогда в Киеве Кирилло-Мефодиевскому обществу, состоявшему из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка, в числе 10 человек, были арестованы, обвинены в создании политической организации и понесли разные наказания. Хотя следствие не смогло доказать причастность Шевченко к деятельности Кирилло-Мефодиевского общества, он был признан виновным "по собственным отдельным действиям". По мнению Белинского, поэма Шевченко "Сон", содержащая сатиру на императора и императрицу является "плоским и глупым" пасквилем. Решением Третьего отделения, утверждённого собственноручно Императором, 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас Григорьевич по рекрутской повинности был определён на военную службу рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, размещавшийся в Оренбургском крае (территория современных Оренбургской области России и Мангистауской области Казахстана), "под строжайшее наблюдение начальства" с запретом писать и рисовать. Орская крепость, куда сначала попал рекрут Шевченко, представляла пустынное захолустье. Для Шевченко был очень тягостен запрет писать и рисовать; особенно удручал его суровый запрет рисовать. Не зная лично Гоголя, Шевченко решился написать ему "по праву малороссийского виршеплёта", в надежде на украинские симпатии Гоголя. Шевченко послал Жуковскому трогательное письмо с просьбой об исходатайствовании ему только одной милости - права рисовать. В этом смысле за Шевченко хлопотали графы А. И. Гудович и А. К. Толстой; но помочь Шевченко оказалось невозможным. Обращался Шевченко с просьбой и к начальнику III отделения генералу Л. В. Дубельту, писал, что кисть его никогда не грешила и не будет грешить в смысле политическом, но ничего не помогало. Запрещение рисовать не было снято до самого окончания службы. В 1848-1849 годах некоторое утешение дало ему участие в экспедиции по изучению Аральского моря. Благодаря гуманному отношению к солдату генерала Обручева и в особенности лейтенанта Бутакова, Шевченко поручено было срисовывать для отчёта об экспедиции виды Аральского побережья и местные народные типы. Однако, об этом нарушении стало известно в Петербурге; Обручев и Бутаков получили выговор, а Шевченко отправлен в новую пустынную трущобу - военное укрепление Новопетровское на Каспии - с повторным запрещением рисовать. Находился в Новопетровском с 17 октября 1850 года по 2 августа 1857 года, то есть - до окончания службы. Первые три года пребывания в "смердячей казарме" были для него тягостны; затем пошли разные облегчения благодаря, главным образом, доброте коменданта Ускова и его жены, которые полюбили Шевченко за его мягкий характер и привязанность к их детям. Не имея возможности рисовать, Шевченко занимался лепкой, пробовал заниматься фотографией, которая, однако, стоила в то время очень дорого. В Новопетровском Шевченко написал несколько повестей на русском языке - "Княгиня", "Художник", "Близнецы", заключающих в себе много автобиографических подробностей (изданных впоследствии "Киевской стариной"). Во время службы Шевченко близко сошёлся с несколькими из разжалованных в солдаты образованными поляками (З. Сераковским, Б. Залесским), а также Э. Желиховским (Антоний Сова), что содействовало укреплению в нём идеи "слияния единоплеменных братьев". Освобождение Шевченко состоялось в 1857 году благодаря настойчивым ходатайствам за него вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого и его супруги графини А. И. Толстой. С продолжительными остановками в Астрахани и Нижнем Новгороде Шевченко вернулся по Волге в Петербург и здесь на свободе всецело увлёкся поэзией и искусством. Попытки устроить семейный очаг, женившись на актрисе Пиуновой, крестьянках-служанках Харите и Лукерье, успеха не имели. Проживая в Петербурге (с 27 марта 1858 года до июня 1859 года), Шевченко был дружески принят в семье графа Ф. П. Толстого. Жизнь Шевченко этого времени хорошо известна по его дневнику (с 12 июня 1857 года по 13 июля 1858 года Шевченко вёл личный дневник на русском языке). Почти всё своё время, свободное от многочисленных литературных и художественных знакомств, званых обедов и вечеров, Шевченко отдавал гравировке. В 1859 году Шевченко вновь побывал на Украине (в частности, дважды - в июне и октябре - он приезжал в Переяслав к Козачковскому, который сумел сохранить для будущих поколений значительную часть художественных произведений своего друга). В апреле 1859 года Шевченко, представляя некоторые из своих гравюр на усмотрение совета Академии художеств, просил удостоить его звания академика или задать программу на получение этого звания. Совет 16 апреля постановил признать его "назначенным в академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди". 2 сентября 1860 года, наряду с живописцами А. Бейдеманом, Ив. Борниковым, В. Пукиревым и другими, ему была присуждена степень академика по гравированию "в уважение искусства и познаний в художествах". Незадолго до кончины Шевченко взялся за составление школьных учебников для народа на украинском языке. Скончался в Санкт-Петербурге 26 февраля (10 марта) 1861 года от водянки, вызванной, по мнению историка Н. И. Костомарова, видавшего его пьющим, но всего лишь один раз пьяным, "неумеренным употреблением горячих напитков". Похоронен сначала на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга, а через 58 дней гроб с прахом Т. Г. Шевченко, в соответствии с его Завещанием, перевезён в Украину и похоронен на Чернечьей горе возле города Канева. Источник Источник

“Завеща́ние” (укр. “Заповіт”, другой распространённый вариант перевода - “Завет”) — программное стихотворение в форме послания-“завещания” Тараса Шевченко, написанное 25 декабря 1845 года в Переяславе. Стихотворение является призывом к освободительной борьбе украинского народа от порабощения, имел и имеет большое влияние на украинскую культуру, в частности был положен на музыку многими композиторами. Переведено на более 150 языков народов мира. Источник Источник

- Blog

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 407 odsłon

Posted 24 lipiec, 2021 - 19:25 by Eduard

Posted 24 lipiec, 2021 - 19:25 by Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua